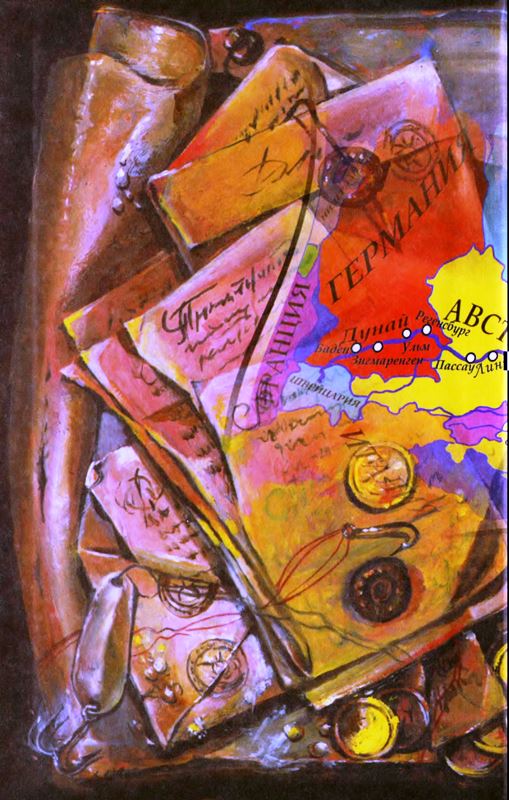

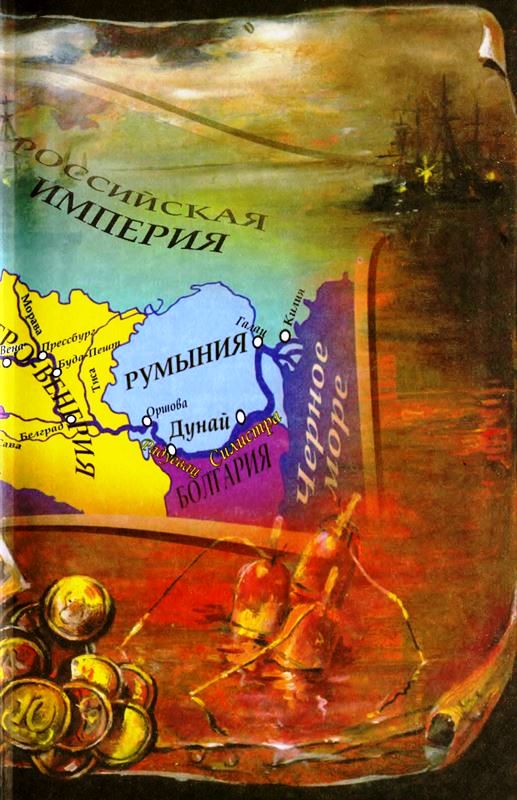

В данном томе собрания сочинений Ж. Верна представлены два ранее не переводившиеся на русский язык романа писателя, опубликованные после его смерти в искаженном виде. Новые переводы сделаны с изданных в 1990-х годах во Франции и Канаде подлинных жюль-верновских рукописей. «Прекрасный желтый Дунай» — авторская версия романа «Дунайский лоцман». В центре повествования — приключения победителя конкурса рыболовов, путешествующего на лодке по Дунаю от истоков до устья. Читатель познакомится с животным миром и физико-географическими особенностями великой реки, с расположенными по ее берегам городами и селениями, с их архитектурными и историческими памятниками. В сюжет умело вплетена детективная интрига: преследование шайки контрабандистов.

Второй роман, «В Магеллании», известен у нас в переложении М. Верна, сына писателя, озаглавленной «Кораблекрушение “Джонатана”». В оригинальном тексте большее место уделено географическим описаниям района Магелланова пролива, картинам быта индейцев, более резко осуждаются экстремистские общественные движения; автор активнее выступает за рациональное использование природных богатств и показывает пагубность неуемной страсти к наживе. Стремление к благу ближних способствует духовному перерождению героя романа, анархиста по убеждениям. Он превращается в политического деятеля, примирившегося с необходимостью поддержания общественного порядка...

v 1.1 – заменена обложка, вставлены форзацы – poruchik

ЖЮЛЬ ВЕРН

Прекрасный желтый Дунай

•

В Магеллании

Прекрасный желтый Дунай

I

НА СОСТЯЗАНИИ В ЗИГМАРИНГЕНЕ

В тот день, 25 апреля, необыкновенное оживление — песни, здравицы, выкрики, рукоплескания, звон стаканов — царило в трактире под вывеской «Встреча рыболовов».

Трактир, чьи окна смотрели на левый берег Дуная, находился на краю очаровательного городка Зигмарингена, столицы прусского анклава Гогенцоллернов, расположенного почти у истоков этой великой реки Центральной Европы.

В соответствии с вывеской, написанной красивыми готическими буквами, именно в вышеназванном трактире встретились в тот день члены «Дунайской удочки» — международного общества рыболовов, объединявшего в основном немцев, австрийцев и венгров. Полными кружками и стаканами они пили отменное мюнхенское пиво и доброе венгерское вино. Во время заседаний большой зал трактира исчезал в завитках пахучего дыма, без конца струившегося из длинных курительных трубок. Но, хотя члены общества уже ничего не видели, они, по крайней мере, слышали друг друга, да и как было не слышать, если ты не глухой.

Следует заметить, что рыболовы — невозмутимые и молчаливые на рыбалке — становятся самыми шумными на свете в остальное время и особенно, когда приступают к описанию своих подвигов — они тут ни в чем не уступают охотникам.

Подходил к концу один из самых обильных обедов, собравший вокруг трактирного стола сотню сотрапезников. Все — рыцари удочки, ярые поклонники поплавка, фанатики крючка. Уместно допустить, что их глотки странным образом пересохли этим прекрасным апрельским утром. Бесчисленные бутылки на сервировочных столах, разнообразные ликеры, сопровождавшие кофе, через какое-то время уступили место раку[1] из ферментированного риса, ост-индийской тафии[2], ратафии[3] — экстракту из черной смородины, Кюрасао[4], данцигской водке[5], можжевеловке, эликсиру Гаруса[6], каплям Гофмана, «Киршвассеру»[7] и даже виски из шотландского ячменя, хотя общество не числило среди своих членов ни одного сына зеленого Эрина[8].

Три часа пополудни пробило в трактире «Встреча рыболовов», когда раскрасневшиеся собутыльники встали из-за стола. Некоторые пошатывались и искали поддержки у соседей. Но большинство, отдадим им должное, твердо держались на ногах. Не потому ли, что привыкли к подобным продолжительным заседаниям, проходившим несколько раз в год в связи с состязанием «Дунайской удочки»? Эти состязания, всегда очень многолюдные, широко отмечались и имели заслуженно хорошую репутацию как в верхнем, так и в нижнем течении знаменитой реки, желтой, а отнюдь не голубой, как заявлено в названии известного вальса Штрауса. Благодаря самоотдаче, неутомимой деятельности и доброму имени председателя «Удочки», венгра Миклеско, конкурсанты с удовольствием приезжали на соревнования из Баденского герцогства, Вюртемберга, Баварии, Австрии, Венгрии и из румынских земель.

Общество существовало уже пять лет. И не просто существовало — процветало. Его постоянно возраставшие финансовые возможности позволяли вручать победителям довольно значительные призы. Кроме того, на его стяге сверкали медали за многочисленные победы в состязаниях с другими подобными организациями. Общество хорошо знало законодательство в области речного рыболовства, отстаивало свои права как перед государством, так и перед частными лицами: как известно, каждый имеет право ловить рыбу в реках, протоках и судоходных водах на верховодку или донку. У общества в нескольких местах по течению Дуная были свои пруды и водохранилища, охранявшиеся сторожами. В общем, оно отстаивало собственные привилегии с упорством, скажем даже, с профессиональным упрямством, свойственным существу, чьи инстинкты рыболова-любителя делают его достойным быть выделенным в отдельный вид рода человеческого.

Только что прошедшее состязание было первым в этом 186... году. Уже в пять часов утра члены «Дунайской удочки», около шестидесяти человек, покинули город, чтобы добраться до левого берега Дуная, немного ниже по течению реки.