Огненный перст

С каждым шагом всё сильней колотилось сердце. Оно у Дамианоса было твердое и холодное, будто кусок январского льда (иначе на такой службе не удержаться), но сейчас подтаивало, сочилось влагой. Оставалось всего три поворота дорожки.

На всем свете было только два человека, к кому он относился особенным образом: пирофилакс, который почти что и не человек, а высшее существо, и мать, рядом с которой ледяное сердце согревалось и оттаивало.

Мать. Тихая женщина, живущая под сенью ветвистых деревьев.

Для Всенежи пирофилакс не только выстроил дом ее родного края, но и велел высадить вокруг северные деревья: ели, липы, березы – как в лесах, где прошло ее детство.

У края лужайки Дамианос остановился, чтобы насладиться милой сердцу картиной.

Дом из бревен, под тесовой крышей с коньком, издали выглядел точь-в-точь таким же, как у древлян или северичей, от которых аминтес только что вернулся, но был аккуратнее срублен и, конечно, несравненно чище.

На резном крылечке (в настоящем славянском доме такое могло быть разве что у родового старейшины или

Словно почувствовав взгляд, женщина подняла голову. Вскрикнула. Порывисто поднялась. С колен ярким дождиком просыпались разноцветные точечки, запрыгали по настилу крыльца.

Первое, что сделала Всенежа – быстро приложила ладонь ко лбу, а потом к животу: так матери благодарят Даждьбога, сохранившего в опасности плод их чрева. Потом троекратно перекрестилась (вера детских лет у нее мирно уживалась с Христовой, они не мешали одна другой), и лишь после этого засеменила навстречу. Дамианос тоже побежал.

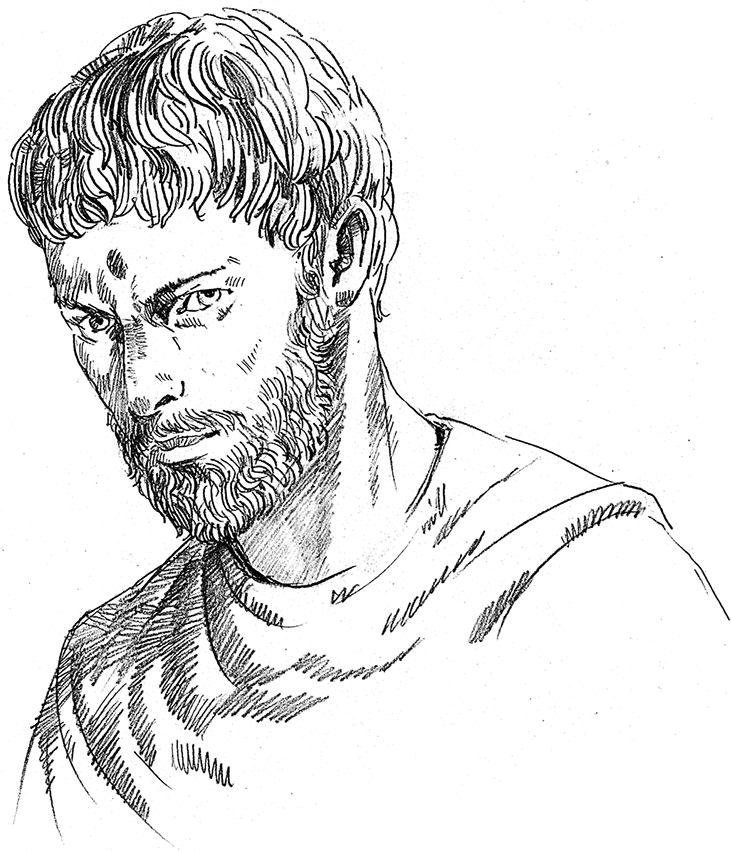

Обнялись. Она стала меньше, чем была – суше и легче. Это в нее пошел он тонкой костью и невеликим ростом – самая лучшая конституция для аминтеса, которому полагается быть проворным и незаметным.

Отодвинувшись, Всенежа стала жадно осматривать сына. Лицо у нее было морщинистое, чистое, старое. Прекраснее лица Дамианос не видывал. Во всяком случае наяву.

Мать тронула рваный белый шрам на его шее – след медвежьего когтя.

– Что это? Не было.

Он пожал плечами.

– И этого не было.

Усмотрела в вырезе туники вмятину от древлянской стрелы.

Дамианос лишь улыбнулся.

– А это тебе рано.

Больно дернула – раз, другой, третий: нашла седые волоски.

У самой – платок сбился, и было видно – побелела уже половина головы. Сколько ей? Странно, он никогда об этом не задумывался. Пирофилакс купил пленницу-тавроскифку четырнадцати– или пятнадцатилетней. Значит, матери около пятидесяти. По славянским понятиям совсем старуха. Но на северицких бабок, сгорбленных и беззубых, нисколько не похожа.