Первый том представляет собой наиболее полное собрание стихотворных произведений К. М. Симонова, созданных в период с 1936 по 1976 год.

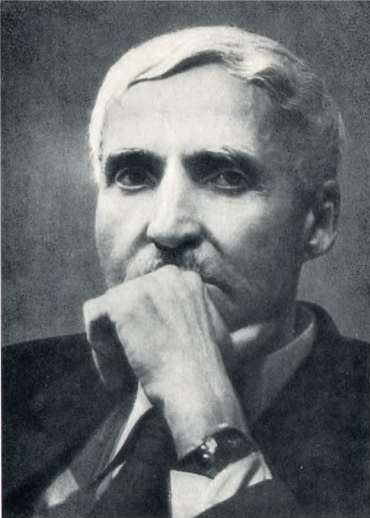

Константин Михайлович Симонов

Собрание сочинений в десяти томах

Том 1. Стихотворения. Поэмы

Л. Лазарев. «На штыках принесенное временем»

Собрание сочинений – это «материализованный» творческий путь писателя. И выпускаемые десять томов, в которых заключены все наиболее значительные произведения, созданные Константином Симоновым за долгие годы литературной работы, свидетельствуют о том, что вот уже почти четыре десятилетия он неизменно находится на авансцене литературного процесса. С той первой военной зимы, когда в «Правде» появилось стихотворение «Жди меня», в считанные дни сделавшее имя двадцатишестилетнего поэта, фронтового корреспондента «Красной звезды», известным всей читающей России на фронте и в тылу, – с той поры и до нынешнего времени не иссякает острый интерес читателей и зрителей к произведениям Симонова. Его имя постоянно присутствует в обзорах критиков, на театральных афишах, в репертуаре кинотеатров – так было в военные годы, и двадцать лет назад, и сегодня. Творчество Симонова волнует не только тех читателей, для которых его стихи и очерки, прочитанные когда-то в землянке или госпитале, стали частью их военной судьбы, но и тех, кто по молодости лет миновал то суровое время, но их представления о войне сложились в немалой степени под воздействием произведений Симонова.

Почти все, что написано Симоновым, – будь то стихи или пьесы, очерки или дневники, повести или романы – посвящено войне. Даже то, – пусть не покажется это парадоксом, – что создано было в мирные еще, предвоенные годы. С тех пор, как в 1937 году в поэме «Победитель» он написал полные «предгрозья холодного ощущенья» строки: «Слышишь, как порохом пахнуть стали передовые статьи и стихи?», в его произведениях – и в исторических поэмах, и в лирических стихах – все чаще и чаще, все явственнее обнаруживает себя предчувствие будущего:

Сюжеты для своих исторических поэм Симонов находит в военной истории России: ледовое побоище, последний поход Суворова, освобождение красногвардейскими отрядами в 1918 году Пскова, захваченного германской армией. В этих героических событиях прошлого поэт видит пример для современников, стоявших на пороге грозных ратных испытаний, пафос его поэм в утверждении действенной силы военно-патриотических традиций.

И исторические поэмы Симонова, и лирические – «Пять страниц» и «Первая любовь» – не утратили поэтического обаяния и нынче. И вот на что еще следует обратить внимание. Перечитывая довоенные произведения Симонова, мы обнаруживаем мотивы, ставшие затем доминирующими, сквозными в его творчестве. Можно, скажем, проследить, как образ родины, возникающий в «Суворове»: «…и та холодная страна, где прожил он две трети века, и синие леса вдали, и речки утренняя сырость, и три аршина той земли, скупой и бедной, где он вырос…» – отзовется потом в стихотворениях «Родина», «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», в пьесе «Русские люди» и, наконец, в «Живых и мертвых», в том эпизоде, где Синцов, увидев близ дороги старое сельское кладбище, пережил «острое и болезненное чувство родной земли». В этих довоенных поэмах Симонова, если, рассматривая их, держать в поле зрения его творческий путь, откроются и некоторые существенные черты дарования писателя, проявившиеся затем не только в поэзии, но и в прозе. И природа сюжета в поэмах Симонова, и предметно-пластичное изображение – все это в будущем предвещало прозу. Во многом благодаря «Ледовому побоищу» и «Суворову» историзм стал затем у Симонова неотъемлемым свойством художественного анализа и современности – без этого опыта ему было бы труднее в трилогии «Живые и мертвые» воссоздать такую широкую картину движения времени.

И от лирических поэм тоже тянутся нити к военным и послевоенным вещам, они видны не только в произведениях поэзии, но и в пьесах, и в «Записках Лопатина». Взаимоотношения героя и героини в симоновских поэмах драматичны и сами по себе (что в лирике той поры встречалось не так часто), но в их любовной драме незримо присутствует и «третий» – время, так много требовавшее тогда от человека, так властно распоряжавшееся его судьбой. По сути оно играло в этом своеобразном любовном «треугольнике» роль «соперника». Не случайно в финале поэмы «Первая любовь» возникает образ времени, определяющего жизненный маршрут героя:

История трудной любви, которая стала содержанием цикла лирических стихов «С тобой и без тебя», потому нашла такой горячий отклик у читателей, что «третьим», стоявшим между героями, был не «он» и не «она», а война. В житейской ситуации, когда он «бросил» или она «разлюбила», «ушел к другой» или «поменяла на другого», кто-то неизбежно обречен на сердечные муки и боль. И все-таки это не то, что война-«разлучница», которая приносила в дом непоправимую беду и безутешное горе: жена становилась вдовой, а дети – сиротами. Вовсе не каждого подстерегает в жизни сердечная драма, а война-«разлучница» не обошла никого. Тема камерная, интимная приобретала у Симонова гражданское звучание. Это подтверждается удивительной судьбой стихотворения «Жди меня», – сугубо личное послание, даже не предназначавшееся автором для печати, стало произведением для газетной полосы, для листовки, а позже обрело всемирную известность как символ женской верности в годы войны.

Симонов увидел, что такое война, еще до Великой Отечественной. Та первая – еще «малая» – война, на которой ему довелось побывать в 1939 году на Халхин-Голе и о которой он так много писал тогда и после большой войны, была для него и осталась не просто локальным конфликтом где-то «далеко на востоке». Он вспоминал о том, как осенью 1939 года в Монголии, где только что закончились бои, слушал немецкую радиопередачу из захваченного фашистами Кракова и «с полной очевидностью почувствовал, что вот-вот мы будем воевать с немцами, что это непременно будет, и будет скоро, и что все это, что там происходит, – лишь самое начало чего-то огромного и необъятно страшного».

Рожденную этим чувством, написанную еще до нападения гитлеровской Германии на нашу страну пьесу «Парень из нашего города» поставило множество театров, – в первый год войны это был самый популярный современный спектакль, а ведь 22 июня стало тем рубежом современности, который не удалось перейти почти ни одному из произведений о будущей войне. Но именно потому, что война и тогда уже представлялась Симонову неотвратимо надвигающимся тяжким испытанием, а не демонстрацией того, что все нам нипочем, она не перечеркнула его довоенных произведений. Само название пьесы – «Парень из нашего города» – стало надолго чуть ли не крылатой фразой, потому что за ним стоял образ ее главного героя Сергея Луконина, человека, готового сражаться за правое дело и доказавшего это, человека обыкновенного и вместе с тем необыкновенного, профессионального военного и романтика. Это был новый для литературы тип, становившийся в военное время центральной фигурой. Пьеса учила стойкости и мужеству, самоотверженности и беспощадности к фашистам, она вселяла веру в победу, как бы ни были трудны пути к ней. Финал ее был «открытым», обращенным в будущее: зритель расставался с героями не в минуты торжества, а перед тем, как им предстояло идти в бой. И Луконин отлично понимает, что для него и для его товарищей этот бой но будет последним.

В поэтизации мужества видела критика 30-х годов пафос творчества молодого поэта, после же Халхин-Гола Симонов становится, в сущности, военным писателем, воспевая солдатское мужество, трудный солдатский долг, а именно этого больше всего требовало время. Не случайно Симонов оказался среди тех писателей, которые перед войной окончили девятимесячные курсы при Военно-политической академии. «Люди шли на эти курсы, – вспоминал он, – и, оторвавшись от всех других дел, занимались на них потому, что в их психологии близость войны с Гитлером становилась все более реальным фактом».

Нет нужды подробно рассказывать здесь о жизненном пути писателя: этот том открывается его автобиографией, из которой читатели смогут почерпнуть все необходимые сведения. Но нельзя миновать его работы фронтовым корреспондентом в годы Великой Отечественной войны, его многочисленных поездок в действующую армию – ведь накопленные в этих командировках впечатления (а лучше, точнее сказать – пережитое писателем тогда) легли в основу почти всего его творчества, определили направление в развитии его таланта.

Не зря, публикуя в наши дни свой дневник военного времени, Симонов счел необходимым «предупредить тех из читателей, которые знают роман „Живые и мертвые“ и примыкающие к этому роману повести „Из записок Лопатина“, что они столкнутся здесь, в дневнике, с уже знакомыми им отчасти лицами и со многими сходными ситуациями и подробностями». Все эти книги начали складываться тогда, в годы войны, – в ту пору, когда автор, наверное, о них еще и думать не думал…

Нужно отметить одну особенность фронтовых наблюдений Симонова, так или иначе отразившуюся во всем его творчестве. Вот что о ней говорит сам писатель: «Я свидетель многих активных действий и крупных событий. Я – за редчайшими исключениями – не ездил туда, где было тихо, меня посылали туда, где что-то готовилось или происходило. Я имел возможность сравнивать, я видел активные действия нашей армии во все годы и все периоды войны». Именно это делает военный опыт Симонова поистине уникальным.

Должность специального корреспондента центральной военной газеты, которого редакция обычно посылала в самые горячие места, который должен был поспевать всюду (Симонову случалось всего за несколько недель знакомиться с положением дел в самой южной и самой северной точках огромного, растянувшегося от Черного до Баренцева моря фронта, а между этими двумя дальними командировками – еще поездки в войска, сражающиеся под Москвой), необычайная уже в те годы популярность писателя, раскрывавшая перед ним многие двери и вызывавшая к нему интерес многих людей, – все это так расширяло круг его наблюдений, что почти никто из его коллег не мог с ним тягаться.

Симонов встречался и беседовал в те годы с множеством людей самых разных военных профессий, разных званий и должностей: от рядового солдата-пехотинца, которому даже КП батальона казался тылом и задача которого – выбить немцев из ближайшей траншеи, до командующего фронтом, отвечающего за исход крупной операции.

Он мог, например, увидеть наступающую армию в «вертикальном разрезе» – отправившись из штаба армии, добраться до батальона, до солдат переднего края, последовательно пройдя все ступени: штаб корпуса, дивизии, полка. Ему довелось побывать в Сталинграде и на Курской дуге, в осажденной Одессе и при прорыве линии Маннергейма, ходить на подводной лодке к берегам Румынии и летать к югославским партизанам, присутствовать на первом суде над военными преступниками в Харькове и первой встрече советских и американских войск на Эльбе, наблюдать отступление немцев под Москвой и их упорное сопротивление в Тернополе, кровавые бои под Могилевом и сокрушительный штурм Берлина. Кому еще довелось увидеть все это? А ведь я называю здесь далеко не все… Что говорить, он знает войну и вширь и вглубь. Знает, о чем думал, что было на сердце у фронтовика и в тяжкое лето 41-го года, и в победную весну 45-го…