Вся правда о гормонах и не только

А с теми, кому интересно, давайте разберемся с причинами повышения артериального давления.

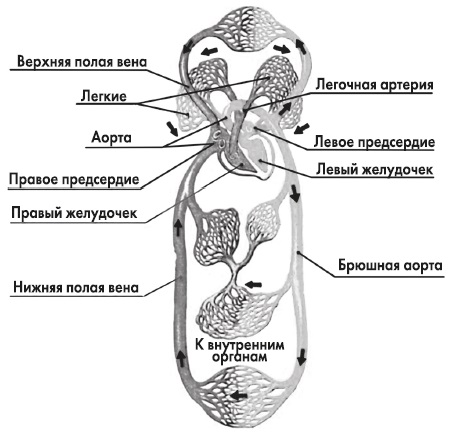

Причина первая – сужение кровеносных сосудов. Это знают все. А вот какие именно сосуды сужаются, известно не всем. Сужается ли аорта? Сужаются ли вены?

Нет, ни аорта, ни вены не сужаются. Сужение аорты, главнейшего и крупнейшего кровеносного сосуда, – это уже не болезнь, а настоящая катастрофа для организма. Как, впрочем, и сужение любой артерии – крупного или относительно крупного кровеносного сосуда. А повышение артериального давления вследствие сужения периферических кровеносных сосудов (ключевое слово – периферических) изначально было задумано природой в качестве приспособительной реакции, а не катастрофы ради. Бывают в жизни случаи, когда резкое повышение артериального давления приносит здоровому организму пользу. Например – при стрессе, поскольку происходящее перераспределение кровотока (вспомните, что «сосудосуживающий» адреналин расширяет сосуды головного мозга) способствует повышению кровоснабжения головного мозга. Да и вообще в любой гидравлической системе важна регуляция периферического сопротивления.

Большинство артерий вообще неспособно ни значимо сужаться из-за сокращения мышц, ни спадаться, потому что их стенки толсты и упруги.

Вены тоже не сужаются – не те у них мышцы, чтобы делать столь «резкие» движения. Мышечный слой в стенках вен присутствует, но развит он очень слабо. С точки зрения мышечного развития вены – настоящие дистрофики.

Если кто-то из читателей думает, что сужаются капилляры, то сильно ошибается. Стенки капилляров вообще лишены мышечного слоя, иначе бы через них не могли бы проникать никакие вещества, ведь мышечные клетки создали бы плотную непроницаемую преграду для ионов и молекул.

Сужаются артериолы – мелкие артерии, непосредственно предшествующие капиллярам. В стенках артериол мышечный слой развит замечательно, и вообще строение этих стенок таково, что артериолы могут активно изменять величину своего просвета.

Также сужаются (хотя и в меньшей степени, чем артериолы) мелкие вены, называемые венулами, а вот капилляры, как уже было сказано, этого делать практически не могут. Поэтому устоявшееся выражение «сужение периферических кровеносных сосудов» по сути является неверным, поскольку капилляры, наряду с артериолами и венулами относящиеся к периферическим сосудам, сужаться не способны. Правильнее было бы говорить о сужении артериол и венул, но почему-то в лексиконе, в том числе и в научном, закрепились именно периферические сосуды. Имейте, пожалуйста, это в виду.

Рис. 29. Схема строения периферической кровеносной системы

Сосуды сужаются – сопротивление в системе возрастает – давление повышается.

Сосуды расширяются – сопротивление в системе уменьшается – давление понижается.

Причина вторая – увеличение сердечного выброса (так называется минутный объем кровообращения – объем крови, который сердце перекачивает за минуту). Обратите внимание на то, что мы говорим о сердечном выбросе, а не о частоте сердечных сокращений, поскольку кроме частоты также имеет значение и объем крови, выбрасываемый сердцем при каждом сокращении. Может быть так, что сердце сокращается часто, но «качает» кровь малыми объемами.

Чем мощнее насос, тем больше объем перекачиваемой им жидкости, тем выше давление. То есть – артериальное давление зависит не только от артериол, но и от работы сердца. Правда, увеличение сердечного выброса имеет значение для увеличения артериального давления лишь на начальных стадиях гипертонической болезни. Чем дальше прогрессирует болезнь, тем сильнее возрастает роль периферического сосудистого сопротивления. Со временем у гипертоников сердечный выброс даже понижается, но на течение болезни это не влияет, поскольку оно определяется сильно возросшим периферическим сопротивлением.

А теперь давайте познакомимся с главными «гидравликами» нашего организма – ренином и ангиотензином-2.

Ренин – это белок, который в основном вырабатывается особыми секреторными клетками почек. Если точнее, то клетки эти находятся в стенках артериол почечных клубочков (вспомните, мы о них говорили). Также ренин вырабатывается в других кровеносных сосудах, в головном мозге, в надпочечниках, в яичниках, в жировой ткани и в сердце.

Благородному дону Ренину не повезло. Придиры-ученые отказывают ему в праве именоваться «гормоном», несмотря на то, что по своему происхождению и характеру действия ренин является гормоном – вырабатывается в одном месте, поступает в кровь и переносится к месту действия. Только вот действует ренин не на клетки-мишени, а на другой белок, содержащийся в крови и называемый «ангиотензиногеном». Вследствие этого ренин лишен высокого титула «гормон» и вынужден именоваться ферментом. Обидно, конечно, но ничего с этим не поделаешь. Но по сути дела из-за выделения его в кровь ренин все же можно отнести к гормонам. А лучше всего было бы создать для него и некоторых его «сородичей», которых мы касаться не станем, особую группу «гормоны-ферменты». Желающие устранить несправедливость могут запустить в Сеть соответствующую петицию, а мы продолжим знакомиться с ренином.

Ренин очень важный гормон, и потому его выработка регулируется одновременно четырьмя механизмами.

Механизм первый – в почечных артериолах существуют рецепторы, улавливающие изменение кровяного давления и посылающие сигналы к клеткам, вырабатывающим ренин. Понижение давления стимулирует выработку ренина.

Механизм второй – изменение концентрации ионов натрия и хлора в почечных канальцах. Понижение концентрации этих ионов стимулирует выработку ренина.

Механизм третий – стимуляция выработки ренина нервами.