Климат, или Что рулит судьбой цивилизаций

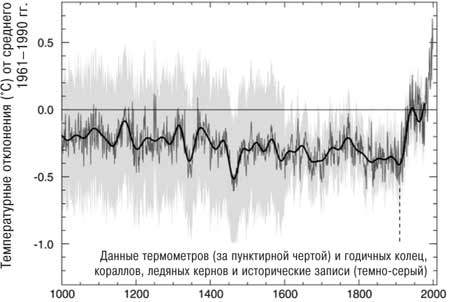

Больше двух десятков лет назад скандальную известность получила публикация американских так называемых «ученых» во главе с Майклом Манном, которая (публикация) стала известной во всем мире, причем не только в мире научном, но и среди широкой публики. Эта слабая работа получила название «хоккейная клюшка». Вы наверняка видели их график с резким взлетом температуры. Манн использовал дендрохронологические реконструкции, и у него получилось, что от Средневекового оптимума температура постоянно падала вплоть до конца XIX века, а потом резко скакнула вверх. Форма кривой действительно походила на хоккейную клюшку, и под этим наименованием – Hockey stick – вошла в анналы мировой науки. Вошла к большому сожалению, потому что при всей своей растиражированности не стоила даже той бумаги, на которой была написана. Сами авторы через несколько лет признались, что они лажанулись, и лажанулись сильно. Но до широкой публики их признание не дошло, а график до сих пор гуляет среди охранителей (природы).

И это только один из примеров того, что дендрохронология – штука хорошая, но многих вещей она не чувствует. Поэтому для нашей арктической реконструкции были привлечены разные данные – и чужие, и наши оригинальные, в том числе реконструкция по документам: мы подняли все, что можно было найти, и прочли, начиная с середины XVI века и до конца XIX. Наши данные мы встроили в общую базу данных, и в результате получилась чудесная картина сменяющих друг друга режимов тепла и холода, что в Арктике часто происходит самым драматическим образом.

Милый читатель, отвлекись, я тебе покажу… Вот он, этот злосчастный график Майкла Манна – та самая «клюшка», которая и положила начало оголтелой борьбе с глобальным потеплением. Его появление в марте 1999 года основательно перекосило мозги всем любителям поохранять природу от человека.

– В общем, – продолжает мой собеседник, с легким стуком ставя стеклянный бокал на сосновую столешницу, на которой под полировкой видны прожилки дерева, и задумчиво смотрит на пляшущий в камине огонь, куда перевожу свой взор и я, – благодаря нашей реконструкции выяснились совершенно поразительные вещи, которые объяснили некоторые исторические события – когда именно в Арктике происходили великие географические открытия, а когда пропадали и гибли экспедиции и грандиозные планы заканчивались катастрофой.

Если в двух словах, то история климата Арктики выглядит таким образом… Всем известный Климатический оптимум Средневековья наблюдался с X по XII век, а потом наступило довольно сильное похолодание. Но в Арктике творятся совершенно парадоксальные вещи – на фоне этого глобального холода, приключившегося на планете вообще и в центральных районах России, в частности, в Арктике вдруг происходят кратковременные, продолжительностью в 10–20 лет потепления. Вот во время этих тепловых вспышек и творились разные замечательные события!

Одно из таких потеплений произошло на рубеже XV и XVI веков – между 1490 и 1520 годами. Именно тогда, а точнее, в последней декаде XV века, была открыта Новая Земля и, возможно, Шпицберген. Официально первооткрывателем Шпицбергена считается экспедиция Виллема Баренца 1585–1586 гг. Но по моему глубокому убеждению, это произошло на семьдесят лет раньше!.. Я вообще-то всегда решительно выступал – и даже написал про это пару язвительных статей – против того, что у нас постоянно пытаются присвоить приоритет в изобретении и открытии чего-либо – радио, таблицы Менделеева или закона сохранения массы-энергии. Все перечисленное, естественно, сделали раньше нас или одновременно с нами умные европейцы. Но вот в данном конкретном случае именно наши поморы открыли указанные острова существенно раньше голландцев. И это теперь подтверждено фактами!

Дело в том, что последние тридцать лет на Шпицбергене работает постоянная экспедиция Института археологии РАН. Сейчас она состоит почти целиком из 80-летних пенсионеров, которые тридцать лет назад были здоровыми 50-летними мужиками, они истоптали весь Шпицберген и нашли массу дерева, которое, как вы знаете, можно датировать. А если есть еще и какие-то зацепки в виде вырезанных ножом слов или знаков, то совсем прекрасно. Именно такие бревна и были найдены – остатки сруба бани с вырезанными именами – «Ивашка», «Федька»… Понятно, что это наши соотечественники, и понятно по радиоуглеродному датированию, что они были там до Баренца лет за сорок как минимум… А по моей версии получается, что еще раньше! Почему? Сейчас расскажу…

Пользуясь своими давними связями с немцами, я попросил, и мои германские коллеги мобилизовали своих студентов и аспирантов, которые погрузились в европейские архивы и в течение десяти лет (!) читали документы на старонемецком, староголландском, старофранцузском… Они искали любую климатическую и географическую информацию. Такой информации довольно много. В частности, в научный оборот введено письмо одного немецкого аптекаря из Нюрнберга – Иеронима Мюнцера, который состоял в переписке с королем Португалии Жуаном Вторым. И в его письме королю от 1496 года упоминается «Новая Земля» и некий остров «Груланд», который посещают люди «означенного герцога». Герцогом аптекарь называл Ивана III.

И этот Груланд – не Гренландия, как может показаться, а именно Шпицберген, потому что в документах с XIV по XVIII век Шпицберген часто путали с Гренландией и древнерусское название этого острова – Грумант – не случайно созвучно с Гренландией. Долгое время считалось, что это одно и то же. В первых классических атласах Меркатора и его последователей Гренландия протягивается через полярную зону к Азии и либо соединяется с ней в районе Таймыра, либо отделяется от нее узким проливом. И вплоть до конца XVI века Карское море считалось заливом, поскольку было много экспедиций, пытавшихся пройти Северо-Восточным проходом (более привычное для нас название Северный морской путь. –

Так вот, с помощью нашей реконструкции удалось установить время наиболее благоприятное для плавания в тех водах и открытия указанных земель. Конечно, этих дат вы в энциклопедиях не найдете, и, наверное, они туда не попадут, но совершенно очевидно, что только эпизоды климатических потеплений могли дать возможность подобных открытий… Вообще-то мы с вами уже знаем из этой книги, которую читатель сейчас держит в руках, что именно периоды похолоданий пробуждают в людях творческие силы, это эпохи великих свершений, прорывов и открытий. Но только не в Арктике! Там во время похолоданий народ или тупо вымирает, или мигрирует к югу. Уж больно там все сурово.

Поэтому Арктика осваивалась не постоянно, а только во время коротких 10–20-летних потеплений. Например, первое сквозное плавание Северо-Восточным проходом на судне «Вега» (экспедиция Норденшельда) не случайно было осуществлено именно в 1878 году. Это был уникально теплый год для Арктики! Но подобные теплые периоды случались в Арктике и раньше. Скажем, появление на исторической сцене легендарной «златокипящей Мангазеи» было связано именно с таким потеплением.

Мангазею у нас называют городом, хотя она была более похожа на поселок, впрочем, для XVII века и для условий высокой Арктики ее вполне можно посчитать городом! Представьте себе город с населением в 2000 человек, в котором есть 15 церквей, лабазы, туда ежегодно приходят 15–20 судов с далекого Запада за пушниной… А пушнина тогда – это все равно что нефть сейчас – то, за что Московия получала деньги, причем очень серьезные.

Находилась Мангазея в низовьях реки Таз, которая впадает в Тазовскую губу, сбоку «приделанную» к Обской губе Карского моря. О Мангазее сохранилось больше легенд, чем действительных сведений. Расцвет этого города пришелся на период между 1600 и 1618 годами. В этот период суда в Мангазею шастали постоянно. Представили этот северный Китеж-град?.. А теперь представьте себе другое – Великая северная экспедиция с могучим бюджетным финансированием, которая отправилась в эти воды по приказу императора сто лет спустя, только с третьей попытки туда добралась, и то дошли не до конца, и то одно-единственное судно, половина команды которого вымерла, а капитан, как и положено у нас, пошел под суд… То есть всего через сто лет все уже там было в непроходимых льдах: климат изменился!

Пара слов об этой экспедиции… Обозы Великой северной экспедиции по приказу Петра Первого отправились на восток еще осенью 1724 года и добрались до Тихого океана только через три года. Уже и Петр I умер, и Екатерина I умерла, так что экспедиция началась в царствование Петра II и продолжалась до начала сороковых годов в тяжелейших климатических условиях. Описание береговой линии от Камчатки до Ямала потребовало многолетних усилий и огромных жертв. Никто из руководителей отдельных отрядов этой экспедиции (а их было несколько – Камчатский отряд, Ленский, Таймырский, Ямальский) не остался в живых. А кто остался, сели в тюрьму по различным обвинениям…

Так вот, загадка удивительной Мангазеи в том и заключалась – как же туда купцы доплывали из Европы? Известно ведь, что первое десятилетие XVII века для Центральной России – это время необыкновенных климатических лишений, когда от голода вымерла треть населения. Мы помним: Годунов, снегопады и заморозки во все 12 месяцев года, сани в Москве в июле, несколько лет тотальных неурожаев подряд, что и привело к великому голоду. И в то же время – цветущая Мангазея аж за полярным кругом! Как так?

Объяснение этому феномену заключается в том, что в конце последнего двадцатилетия XVI века, то есть практически на рубеже веков, случилось несколько событий, которые и привели к подобной картине – гуманитарной катастрофе в Центральной России и расцвету арктического мореплавания.

Это последнее 20-летие XVI века занимает совершенно особое место в истории глобального вулканизма. Никогда такого не было… Почему я с такой уверенностью произношу слово – «никогда»? Потому что лишь недавно была построена детальная история глобального вулканизма за последние 2,5 тысячелетия и чуть менее подробная – за весь голоцен, то есть за 11,5 тысячи лет. И вот представьте себе, за всю эту известную нам теперь историю вулканизма именно последнее двадцатилетие XVI века было единственным временем, когда случилось аж целых 4 мощных извержения вулканов!

Почему это так важно? Потому что один вулкан в состоянии охладить земную атмосферу на 3–4 года, как это было с вулканом Пинатубо, взорвавшимся в июне 1991 года и охладившим планету на 0,3 градуса… Это было самое крупное извержение XX века. Извержения такого масштаба вообще случаются 2–3 раза в столетие. Так вот, оно по сравнению с описываемым уникальным двадцатилетием довольно средненькое. А тогда произошел аж целый кластер мощнейших извержений!

Вулкану для того, чтобы окутать Землю сернистым аэрозолем, нужно время, а именно 9 месяцев, эту цифру легко запомнить. И в эти первые 9 месяцев, кстати, часто наблюдается даже эффект потепления! Но это происходит не из-за серного аэрозоля, а из-за сажи, которая и способствует потеплению. А потом в игру вступает серная аэрозоль, которая достигает стратосферы, окутывает экраном всю планету, и начинается похолодание. Я хорошо помню эту историю с Пинатубо, потому что у моего брата в октябре день рождения, и на его день рождения в 1992 году в Москве были 10-градусные морозы. А в Германии того же года на Новый год было 17 градусов мороза. Опять-таки хорошо это помню, поскольку ехал на велосипеде в гости по такому морозу… И это происходило в теплой Западной Германии! Вот что такое всего один вулкан… В ту зиму вся Германия каталась на коньках, как на полотнах Брейгеля – реки и озера замерзли, и вся страна вышла на лед.

Что такое 0,3 градуса среднеглобального похолодания из-за одного вулкана? Это почти столько, сколько человечество со своим рукотворным глобальным потеплением накопило за последние сто лет! Одно извержение вулкана враз слизало все глобальное потепление. А представьте себе, что таких взрывов было бы несколько!..