Вкрапления, посвященные Крестителю, в прологе Евангелия от Иоанна выполняют вполне конкретную функцию. С одной стороны, они – в созвучии с прочими Евангелиями – показывают, что проповеди Иисуса предшествовала проповедь Крестителя, с которой началась евангельская история. С другой стороны, в них, как и в повествованиях других евангелистов, подчеркивается, что проповедь Крестителя имела предваряющий характер: она была лишь прелюдией к тому, что составит основную сюжетную линию евангельского рассказа.

В том, что касается личности Крестителя и его проповеди, Иоанн достаточно близок к синоптикам[75]. Как и они, он цитирует применительно к Предтече слова пророка Исаии: Я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу (Ин. 1:23; ср. Мф. 3:3; Мк. 1:3; Лк. 3:4; Ис. 40:3). Как и у синоптиков, Креститель в четвертом Евангелии говорит об Иисусе: Я недостоин развязать ремень у обуви Его (ин. 1:27; Мк. 1:7; Лк. 3:16; Мф. 3:11: понести обувь Его). Однако этим сходство исчерпывается.

Иоанн опускает весь рассказ о крещении Иисуса от Иоанна, имеющийся у синоптиков. Вместо этого он повествует о том, как иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты? Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. Слова из пророка Исаии, которые синоптики применяют к Крестителю, говоря о нем в третьем лице, в Евангелии от Иоанна вложены в уста самого Крестителя. Только в четвертом Евангелии Креститель говорит посланным: я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня (Ин. 1:19–27). Из этих слов можно заключить, что беседа происходила в присутствии Иисуса, Который в это время стоял в толпе. У синоптиков проповедь Крестителя об Иисусе происходит в Его отсутствие, и появляется Он на Иордане лишь для того, чтобы принять крещение от Иоанна.

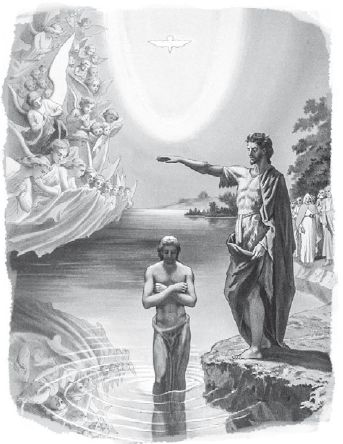

Только четвертый евангелист описывает два других посещения Иисусом Иоанна. Одно из них произошло на другой день после беседы Крестителя с посланными от фарисеев. Увидев идущего к нему Иисуса, Иоанн произносит: Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира. Сей есть, о Котором я сказал: за мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде меня. Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю (Ин. 1:29–31). Говоря о крещении Иисуса как о событии прошлого, Иоанн продолжает: Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. Я не знал Его; но Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий (Ин. 1:32–34).

Второе посещение происходит в присутствии двух учеников, которые, когда Иоанн увидел идущего к нему Иисуса, слышат из уст Крестителя слова: Вот Агнец Божий (Ин. 1:35–36). Повторное произнесение слов, уже произнесенных накануне, подчеркивает, что евангелист придает им особое значение. «Агнец» – еще один важнейший христологический термин, который в четвертом Евангелии применяется к Иисусу вслед за терминами «Слово», «Свет», «Единородный». Этот термин указывает на то, что Сын Божий пришел в мир, чтобы принести Себя в жертву. Его путь к Голгофе, где Он подобно агнцу будет заклан, начинается с прихода на Иордан к Иоанну.

В Ветхом Завете агнец был символом одновременно кротости и жертвы. В знаменитом мессианском тексте пророка Исаии, однозначно воспринятом раннехристианской Церковью как пророчество о страданиях и смерти Христа, говорится:

…Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих (Ис. 53:5–7).

Слова Иоанна Крестителя об Агнце Божием, Который берет на Себя грех мира, служат кратким напоминанием об этом пророчестве. В идущем к нему Иисусе Креститель прозревает Того, Кого предсказывали пророки, – мужа скорбей, Который не имел ни вида, ни величия, Который был презираем и Которого ставили ни во что, но Который взял на Себя наши грехи и понес наши болезни (Ис. 53:2–3).

Агнец Божий. Мозаика Равенна VI в

Для ранней Церкви образ агнца имел особое значение, потому что именно он стал главным символом, при помощи которого передавалось христианское учение об искуплении. Апостол Петр писал:

…Не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу чтобы вы имели веру и упование на Бога (1 Пет. 1:18–21).

Эти слова созвучны образам и идеям, которые мы находим в 1-й главе Евангелия от Иоанна. В обоих текстах говорится о предвечном существовании Сына Божия, о Его явлении во плоти, о Его славе, о вере в Него. Отметим, что, согласно Евангелию от Иоанна, один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит: Христос; и привел его к Иисусу (Ин. 1:42–44). Вряд ли Андрей, находившийся еще под впечатлением слов, которые услышал от Крестителя, не пересказал их Петру. В таком случае первое, что Петр узнал об Иисусе от своего брата, было то, что это – «Агнец Божий». Образ Агнца запечатлелся в памяти первоверховного апостола и много лет спустя прозвучал в его послании.

Что же касается евангелиста Иоанна, то в его богословии образ Агнца занимает центральное место. Агнец как бы закланный (Откр. 5:6) становится главным героем Апокалипсиса – книги, которой завершается корпус Иоанновых писаний, а вместе с ним весь Новый Завет. В Апокалипсисе «Агнец закланный» появляется в тот момент, когда ни на небе, ни на земле, ни под землею не оказывается никого, кто был бы достоин раскрыть и читать книгу, запечатанную семью печатями, которую держал Сидящий на престоле (Откр. 5:1-14). Он снимает печати, одну за другой, и по мере снятия печатей на сцене появляются все новые действующие лица. Наконец в действие вступает великое множество людей в белых одеждах, восклицающих: Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! Об этих людях говорится: это те, которые пришли от великой скорби; они омыли одежды свои и убелили одежды свои Кровию Агнца (Откр. 6:1–7:14).