Что и говорить, прав Федор Иванович — императорский театр в принципе не может разориться. Но о ком он конкретно пишет в последнем предложении? Ведь Шаляпин пришел не на выжженную землю. Да о том же теноре Собинове (хотя в книге «Маска и душа» о Леониде Витальевиче ни слова — как хочешь, так и понимай!). Он поступил в Большой за два года до Шаляпина, в 1897 году. Многообещающего тенора заметил дирижер Ипполит Альтани, пригласив его на прослушивание. В то время Собинов солировал в другом месте — в судах, выступая адвокатом. Он ведь юрист по образованию, окончил Московский университет, стажировался у самого Плевако, подавал большие надежды как «лучший певец среди юристов и лучший юрист среди певцов». Предание гласит, что однажды во время процесса один остроумный и умудренный опытом прокурор, желая уколоть защитника Собинова побольнее, обратился к нему: «Ну-с, молодой человек, что вы нам теперь споете?» Устав от дурацких подколок, в конце концов Леонид Витальевич выбрал вокальную стезю. Его первой партией в Большом стал Демон в опере Антона Рубинштейна.

А с Шаляпиным они впервые спели 27 сентября 1899 года в «Фаусте» и не раз выступали на одной сцене в дальнейшем. Отношения между двумя выдающимися артистами были сложными. «Собинов, — сообщает Теляковский, — с первого же года своего поступления, благодаря чарующему голосу своему и благородной манере держаться на сцене, при хороших внешних данных, завоевал симпатии публики, которые неизменно росли с каждым появлением его в новой опере. Успех его шел параллельно успеху Ф. Шаляпина, и время окончания его контракта всегда вызывало беспокойство дирекции. Будучи от природы человеком добрым и совсем не алчным, он тем не менее в условиях требуемого гонорара был не очень податлив, и разговоры о возобновлении нового контракта были не из легких. Им руководило не столько желание сорвать побольше денег, сколько вопрос самолюбия. Высшего оклада против всех других артистов оперных Петербурга и Москвы он достиг довольно скоро: только Ф. Шаляпин получал больше, и этот вопрос его волновал. И если Л. Собинов следил за возрастающим окладом Шаляпина, то и этот последний, в свою очередь, очень интересовался окладом Собинова, и сколько бы ни прибавлять Собинову, — Шаляпин неизменно просил больше. Потерять же того или другого артиста было невозможно. Оставалось изыскивать способы обоих удовлетворять, но, однако, ни тот ни другой вполне довольны своими окладами не были никогда и немалые суммы зарабатывали на стороне».

Ну что здесь сказать — аппетит приходит во время еды. Заработкам на стороне всячески препятствовала Дирекция императорских театров, вынуждая своих артистов выступать под псевдонимами. Был, например, в Большом театре такой баритон Павел Акинфиевич Хохлов — Онегина пел, Демона. Так вот, в концертных афишах он обозначал свое присутствие следующим причудливым образом: «Х. О. Хлов». Согласитесь, остроумно. И придраться не к чему, и контракт с театром соблюдает… А Шаляпин в дальнейшем будет постоянно требовать у театра прибавки жалованья — 20, 30, 40 и даже 50 тысяч рублей в год, став самым высокооплачиваемым артистом Российской империи за всю ее историю. А Собинов… Когда Шаляпин захотел поставить спектакль сам, то Леонид Витальевич заявил, что тоже желает попробовать себя в режиссуре — лишь бы не уступать партнеру. Откуда такая принципиальность — конечно, из прошлой профессии адвоката! Ничего даром не проходит[4].

Владимир Теляковский еще не раз вспомнит об окладе Шаляпина. В своем дневнике директор расскажет такой интересный случай: жена певца, мадам Иола Шаляпина как-то пришла послушать супруга в роли Мельника в «Русалке» Даргомыжского. Было это 12 сентября 1900 года, а билет в театр она предъявила от 8 сентября, то есть просроченный. Более того, билет был уже использован, о чем свидетельствовал специальный штемпель, которым обозначали сей факт. Хотела Иола Шаляпина сесть на место по просроченному билету — а там уже некий господин сидит, и у него-то билет есть, как раз на 12-е число. А она и говорит, что, мол, это в кассе что-то напутали. Стала требовать места. А ее-то в театре узнали! Чуть до полиции дело не дошло. Хорошо еще, что тот господин джентльменом оказался: встал и уступил жене Шаляпина место, а сам весь спектакль простоял в проходе. «Вот до чего может дойти жена артиста, получающего 13 тысяч жалованья и зарабатывающего до 20 тысяч в год. Подложный билет в театр!!!» — поражался Теляковский. Хотя ему, надо полагать, уже ничему не приходилось бы удивляться: то хористы на сцене подерутся (один другому дал в ухо), то капельдинер рехнулся — страх перед студентами перешел у него в манию преследования, пришлось искать подходящую психбольницу.

А что столица? Раскаялась ли, что потеряла такого артиста, как Шаляпин? В новом качестве — солиста Императорских театров — он выступил в Мариинке уже на гастролях 20 декабря 1899 года. Зрители оценили, как изменился Шаляпин, назвав его голос отшлифованным (как рис и даже лучше!). Долгую овацию устроили и Теляковскому — в благодарность за возвращение Шаляпина обратно на императорскую сцену, а директор пошутил, что очень благодарен Петербургу за то, что отпустил Шаляпина в Москву за ненадобностью. Но министр императорского двора не шутил, захотев перевести певца обратно в Мариинку. Находчивый Теляковский тут же придумал отговорку, что столичный климат слишком суров для Шаляпина: «Он уже раз из Петербурга бежал, но, к счастью, недалеко, в Москву, и мне удалось его перехватить. Боюсь, чтобы второй раз он не убежал много дальше, ибо певец он будет, очень скоро, европейский. Пока он у меня на службе — думаю, что не сбежит, ибо я такое особое московское слово знаю». Интересно, что это за слово такое — наверное, деньги! Отныне Москва будет иногда отпускать своего лучшего певца в Петербург, держа столицу на голодном пайке…

Шаляпин пел в Большом театре 23 года, с 1899 по 1922-й. Не все было гладко — периодически возникало у него желание уйти (но как уйдешь, когда размер неустойки в его контракте обозначен в 200 тысяч рублей). Имя певца прочно связано с историей нашего искусства двух эпох — царской и советской. Его любили все — и члены императорской семьи, и большевистские вожди, и зрители разного уровня образования и достатка. В непререкаемый авторитет Федор Иванович превратился и для коллег по театру, набивавшихся в артистическую ложу как сельди в бочку, чтобы его послушать. Некоторые, как молодой танцовщик Асаф Мессерер, приходили со своим стулом, чтобы, забравшись на него, через головы гримеров, костюмеров, капельдинеров увидеть обожаемого певца, пускай даже стоя на одной ноге: «Мысль, что я работаю с Шаляпиным в одном театре, приводила меня в трепет. Я не мог воспринимать его в бытовом плане, но всегда — как явление. Его выделяла чисто физическая особость, редкостность. Во внешнем облике проступала внутренняя значимость, которая приковывала внимание. Меня всегда изумляло его лицо — сильное, мужицкое, мясистое, “разинское”. На сцене из этого лица можно было вылепить все — дона Базилио, царя Бориса, Демона… “Как же это так? — наивно думал я. — Тенор Лабинский, к примеру, красив, как карточный валет. А на сцене — карикатурен, смешон. Что бы он ни пел, лирическое или трагическое, поза его всегда одинакова — это почти что египетски-профильная поза. Потому что одним глазом Лабинский, как привязанный, смотрит на дирижера, боится хоть на секунду от него оторваться, а другим — на партнера. Или сидит в любовных сценах, согнув колено одной ноги и отставив другую. И указательный палец, как точка опоры, уперт в ладонь…” До Шаляпина я считал оперу фальшивейшим из искусств. А про многих певцов думал, что их лучше слушать с закрытыми глазами. И вот однажды я попал на “Русалку” с Шаляпиным-Мельником. На первом же спектакле я испытал потрясение, которое не стирается с годами. Я увидел чудо гармонии. Неисчерпаемый голос, гений драматического актера, почти балетная лепка, пластика поз. На Шаляпине я понял, что культ звука — не вся правда о пении. Хотя Шаляпин и был великим мастером делать образ “в голосе”. Анна Ахматова писала как-то о Лермонтове, что слово было послушно ему, как змея заклинателю. Так можно сказать и о Шаляпине. Он чувствовал плоть слова, играл им, окрашивал оттенками — для усиления выразительности. Шаляпин же научил меня в каждом образе искать характер, судьбу, душу человеческую. Выше этого в театре не придумано ничего! А Князя в этой “Русалке” пел Лабинский. По своему обыкновению он стоял боком и косил глазом на дирижера. И вдруг из своей артистической ложи я слышу громкий шаляпинский бас: “Кому поете? На меня смотреть нужно!” Лабинский хотел петь и осекся. На секунду впал в замешательство и дирижер. А мне даже жарко стало от этого шаляпинского бунта против рутины, против пустого механического пропевания… Дирижер первый справился с собой, отмахал какой-то музыкальный период, пока Лабинский смог прийти в себя и продолжить пение»[5].

Воспоминания Мессерера относятся к 1921 году, Асаф Михайлович только пришел тогда в балетную труппу, за год до эмиграции Шаляпина. Но написано это могло быть и в 1901-м, и в 1910 году почти каждым артистом труппы. Шаляпин есть Шаляпин. У него учились не только певцы, но и артисты балета. Такова была сила и мощь таланта, получившая высочайшую оценку и на Западе. Поражались артисты, удивлялись зрители. Однажды во время представления оперы «Борис Годунов» в парижской Гранд-опера в сцене, когда царю мерещатся галлюцинации, публика повскакивала с мест, устремившись в ту сторону, куда показывал шаляпинский Годунов, якобы увидевший убиенного царевича.

Крестьянский сын, «певец из мужиков», достигший в жизни грандиозного успеха, человек, сделавший себя сам, Шаляпин вызывал интерес еще и по той причине, что смог добиться всего вопреки существовавшим в российском обществе сословным предрассудкам. Конечно, его трудно сравнивать с Ломоносовым, пришедшим пешком из своих Холмогор, но сходство напрашивается, согласитесь. И еще одно веское обстоятельство способствовало восхищению и зависти современников — его молодость, когда есть вагон здоровья, и многое уже обретено, но сколько открытий ждет впереди.

Шаляпин по праву получил официальное признание и как первый певец России царской и России советской, о чем свидетельствуют его звания и ордена. С ним многие хотели выпить на брудершафт, еще больше людей ожидало от него пения, вне зависимости от того, хотел ли он петь, зайдя в ресторан пообедать или просто отдохнуть. Находившиеся тут же рядом доморощенные меломаны, посылавшие на его стол бутылку дорогого шампанского, считали себя вправе запанибрата обратиться к нему. Он любил париться в Сандунах по вторникам, народ прознал об этом и ходил специально поглазеть на голого Шаляпина. Объясняя свое нежелание пить шампанское с незнакомыми людьми и с ними же мыться в бане, артист, когда хватало сил, пытался оправдаться: «Прошу прощения, вы поймите меня, я же не виноват. Я пою, я артист — и только. А мне не дают жить. Вы не думайте, что я не хочу видеть людей. Это неверно. Я люблю людей. Но я боюсь, боюсь оскорбления». Усталость от непрестанно направленных на него чужих глаз приводила и к агрессии.

Однажды домой к Шаляпину заявился незнакомец, слезно попросивший денег якобы на похороны умершего ребенка. Получив 25 рублей от добросердечного хозяина дома, обнаглевший проситель без приглашения уселся за обеденный стол. Шаляпин объяснил: мол, у нас семейный праздник — и проводил незнакомца на крыльцо, у которого его ждал пьяный приятель: «Ну что, Ванька, достал?.. Едем к Яру!..» Шаляпин понял, что его облапошили, что никакого «убиенного ребенка» нет, что это типичные жулики. Федор Иванович догнал просителя и надавал ему тумаков, чтобы неповадно было. Этот случай был далеко не единственным. В другой раз притащилась деревенская старуха за алиментами: «Феденька, сынок, дай я тебя обниму!» Шаляпин ей: «Мамаша, моя мать давно умерла, а отец спился». И не дал ни гроша. «Скупердяй!» — обиделась «мамаша». К нему шли как к Льву Толстому, но в основном за деньгами.

Купаясь во всенародном обожании, певец, конечно, позволял себе больше, чем все остальные. И за это получал по полной от завистников и вредных писак-журналистов, расценивавших поведение Шаляпина («Кому поете?») как грубость и заносчивость, приклеив певцу обидный ярлык «генерал-бас». Желтая пресса была таковой всегда. В дореволюционных газетах часто писали о его жадности (любителей подсчитывать чужие барыши у нас всегда хватало), о том, что приходит он на спектакль впритык, чуть ли не за 20 минут, что закатывает скандалы и ссоры с коллегами, дирижерами и музыкантами. Что много пьет в компании с купцами и даже дерется, потому театр и не может обойтись без Власова, готового прийти на замену.

А замена в иные годы требовалась часто. «Вне артистического мира у меня было много знакомств среди купечества, в кругу богатых людей, которые вечно едят семгу, балык, икру, пьют шампанское и видят радость жизни главным образом в этом занятии. Вот, например, встреча Нового года в ресторане “Яр”, среди африканского великолепия. Горы фруктов, все сорта балыка, семги, икры, все марки шампанского и все человекоподобные — во фраках. Некоторые уже пьяны, хотя двенадцати часов еще нет. Но после двенадцати пьяны все поголовно… Четыре часа утра. К стенке прислонился и дремлет измученный лакей с салфеткой в руках, точно с флагом примирения. Под диваном лежит солидный человек в разорванном фраке — торчат его ноги в ботинках, великолепно сшитых и облитых вином. За столом сидят еще двое солидных людей, обнимаются, плачут, жалуясь на невыносимо трудную жизнь, поют», — рассказывал на правах участника попоек и веселья Шаляпин. Естественно, что все это попадало в газеты, выставлявшие артиста едва ли не главным персонажем кутежей и оргий. Но он мало обращал внимания на подобные выпады, ибо более популярного певца в России до него (да и после) не рождалось. В честь Федора Ивановича называли детей, шоколадные конфеты и одеколон.

Если и находились поводы для серьезного разочарования, то связаны они были с политикой. Наступившие с началом XX века времена разброда и шатания в российском обществе самым негативным образом сказались и на искусстве в его широком понимании. Различные политические силы пытались использовать певца в своих конъюнктурных интересах. В 1905 году он спел в Большом театре революционную «Дубинушку», за что получил выговор от дирекции и восторженные отклики от либеральной публики. С тех пор «Дубинушка» стала ассоциироваться исключительно с Шаляпиным. В 1911 году он вместе со всем хором встал на колени перед царем после спектакля «Борис Годунов» и был обвинен в холопстве и ползании на «карачках» перед «мерзавцем и убийцей» (так совпало, что в тот же день утром Шаляпин лично благодарил царя за присвоенное ему звание «Солиста Его Императорского Величества»). Мало того что на него ополчились друзья — Серов и Горький, — так еще и развернулась невиданная травля, заставившая певца оправдываться за «холуйство». Разразился скандал, вынудивший Шаляпина объявить об отъезде из России во Францию на постоянное жительство. Но отъезд не состоялся. Уговорили остаться. А в 1918 году уже эмигрантские газеты обвинили Шаляпина в беспринципности, узнав о том, что он во время исполнения партии генерала Гремина в Мариинке сорвал с себя погоны, бросив их в оркестр в знак протеста против наступления белогвардейцев на Петроград. Аркадий Аверченко из Парижа даже назвал Шаляпина хамелеоном — «хамом, желающим получить миллион». А когда певец, выехав в 1922 году в Европу, решил помочь детям русских эмигрантов, уже в Советской России его обозвали предателем трудового народа. И так всю жизнь. Но где взять силы, чтобы каждый раз объяснять, что его неверно поняли? Да и нужно ли объяснять? Вот какими тяжелыми обстоятельствами была отягощена повседневная жизнь Шаляпина…

Помимо столь огромного внимания публики, прессы, царской семьи, свидетельствовавшего о приобретении Шаляпиным определенного статуса, выше которого, уже казалось, не было, Федор Иванович получил возможность серьезно улучшить и уровень жизни. Еще в 1910 году он прикупил обширную усадьбу на Новинском бульваре с голландским отоплением (это условие он обозначил как непременное при выборе дома). До этого певец сменил несколько адресов в Москве, но такого большого и личного домовладения у него еще не было. Учитывая, что усадьба пережила пожар 1812 года, состояние ее было далеко от идеального. Зато после ремонта особняк стал как новенький — провели водопровод с горячей и холодной водой и газ, установили телефон, устроили ванные комнаты. За поддержанием порядка в доме следила куча прислуги. Украсился и фасад — изящной лепниной и декоративными вазами (сегодня ценой неимоверных усилий бывший дом Шаляпина превращен в музей — здесь долгое время были коммуналки — все, что было уничтожено, в том числе и лепнина, восстановлено). На обстановку особняка Шаляпин не поскупился, благо что дружил с художниками.

В своем доме на Новинском бульваре артист любил собираться с друзьями после спектаклей и концертов. «В столовой на огромном столе, покрытом белоснежной скатертью, стояли закуски, графин с водкой и бутылка красного вина бордо. Это было любимое вино отца и посылалось ему специально из Франции, на этикетке стояла надпись:

Среди художников и актеров законное место за столом всегда занимал один интересный человек — Исай Григорьевич Дворищин, или Исайка, как звал его Шаляпин. Это еще одно свойственное большим артистам обстоятельство — наличие свиты, коей они почти сразу обрастают. Свита состоит, как правило, из поклонников, обожателей, добровольных помощников, готовых на побегушках исполнять любое желание своего хозяина. Исайка был человеком свиты — и секретарь, и собутыльник, и адъютант, и шут гороховый, и коллега по работе, готовый подыграть и в картах, и на сцене. Сохранились старые фотографии — Исайка и Шаляпин в гриме Досифея играют в карты во время «Хованщины», а вот они в роли Варлама и Мисаила (соответственно) в «Борисе Годунове». Исайка, отдавая должное своему кумиру, терпел и его шутки — то Шаляпин пришьет его, спящего, к дивану, а потом как крикнет над его ухом: «Караул!» И всем весело. В другой раз Федор Иванович разыграл Исайку, не выпустив его из отправляющегося поезда в Финляндию. Исайка пришел проводить певца на гастроли, а пришлось ехать с ним самому — не прыгать же из вагона. Зато Исайка был незаменим при переговорах о гонорарах Шаляпина за его выступления. Незаменимость эта понадобилась в голодные революционные времена, когда за концерты платили селедкой, мукой или мясом (к оплате натурой Шаляпин привык еще в юности, когда за разгрузку барж получал оплату арбузами). Дружили они с Исайкой лет двадцать, вплоть до отъезда Шаляпина из Совдепии.

Дом Шаляпина на Новинском бульваре. Москва. Современный вид

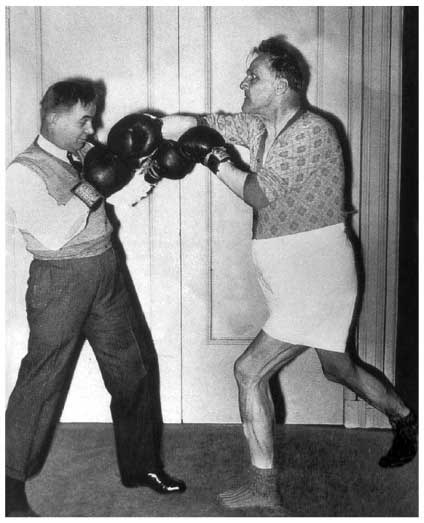

Шаляпин был готов постоять за себя не только на сцене, но и в жизни. 1935 г.

Что касается розыгрышей Шаляпина, то они не всегда были безобидными. Как-то в любимом ресторане «Эрмитаж», желая отплатить назойливо рассматривающей его публике, он принялся готовить яичницу в котелке. Если бы Шаляпин еще носил котелок, — но этот головной убор он позаимствовал у ничего не подозревавшего приятеля. Официант принес Шаляпину спиртовку и пять яиц. Окружающий народ напрягся. А Федор Иванович как ни в чем не бывало разбил яйца в котелок и по готовности яичницы выложил ее в тарелку, делая вид, что ест. Невольные зрители, к удовольствию артиста, не скрывали возмущения: «Это вызов! Какой хам! Босяк! Невежа!» Впрочем, эти слова доносились со стороны — вряд ли кто-нибудь набрался смелости сказать их в лицо Шаляпину. Он мог ответить одним ударом (как однажды и поступил с приставучим поклонником у Большого театра).

Содержанием и ремонтом московского дома Шаляпина занималась его итальянская жена балерина Иола Игнатьевна Торнаги. Красивая женщина с тонкой талией («Она баба хорошая, серьезная!» — хвалил ее певец Коровину) родила любимому Феденьке шестерых детей. Правда, с 1910 года отношения между супругами были уже исключительно дружескими, ибо у Шаляпина была еще одна жена — в Петербурге, мать троих его дочерей. Не правы те, кто именует ее второй женой. Правильнее сказать — параллельная жена. Да, наш великий певец был двоеженцем (и это тоже повседневность жизни любимцев публики, от которой никуда не деться, как мы знаем из современных телепередач). Шаляпин настолько много себе позволял, что после рождения у петербургской жены дочери Марфы обратился к Николаю II с просьбой разрешить девочке носить его фамилию. Вообще-то она считалась незаконнорожденной. Император поставил условие: он позволит дочери взять фамилию отца, ежели разрешит его законная жена. Иола Игнатьевна не сопротивлялась: дочку жалко, пусть и чужую!