Основная устремленность произведений Буткова, его герои и образы полностью находятся в русле принципов «натуральной школы». Именно потому нападки на писателей этой школы, которые шли из «Северной пчелы», «Маяка» и других, такого рода изданий были однотипны с теми, которые адресовались Буткову, — обвинения в пристрастив к «толпе», «сальности», «грубости», «грязи» и т. п. Не устраивала реакционных критиков и трезвая правда, с которой писатели «натуральной школы», и в том числе Бутков, изображают социальные низы. В рецензии на вторую книгу «Петербургских вершин» критик «Северной пчелы» Л. Брант, утверждая, что Бутков, «очевидно, покушается сблизиться с мнимо-„натуральною школою“, требовал искать „на чердаках бедности трогательной, благородной“: тем самым критик выступал против трезвого реалистического взгляда на положение и судьбы „маленьких людей“».

Своеобразие Буткова, как мы видели, заключается в том, что он не только сочувствовал своим героям — бедным чиновникам, обитателям «петербургских вершин» и подвалов, но и критически оценивал их приниженность, смиренность и особенно ситуации, когда «маленький человек» перерождался в хищника, эксплуататора своего же брата. Именно этими своими чертами Бутков занимает хотя и скромное, но свое собственное место в «натуральной школе». Конечно, влияние Гоголя на Буткова было очень сильным, часто оно сказывалось в прямом подражании. И все же при всей несоизмеримости таланта Буткова с гением Гоголя, Бутков внес и кое-что новое в изображение бедного чиновника, по сравнению с гоголевской «Шинелью». У Буткова мы находим образы людей, которые, подобно Акакию Акакиевичу, никем не защищены, никому не дороги, никому не интересны. В произведениях Буткова звучат ноты сурового осуждения приниженности и забитости бедных чиновников, сатирическое осмеяние узости их мирка, мотивы, которые свидетельствуют о понимании писателем социальной опасности, которая таит в себе психология примиренности с судьбой.

Известные отличия можно отметить и в самом подходе к теме «маленького человека» у Буткова по сравнению с Достоевским. Хотя и нельзя опять-таки говорить о какой бы то ни было соизмеримости дарования этих двух писателей, все же у Буткова имеется нечто свое, у него нет идеализации «маленького человека» и, особенно сочувствия идее «смиренности», которая стала проявляться в творчестве Достоевского уже в 40-е годы (хотя его глубочайшее, всестороннее воспроизведение мира «маленького человека» никогда, конечно, не ограничивалось этой идеей).

Но тема «маленького человека», бедного чиновника в творчестве Буткова связана так или иначе с влиянием не только Гоголя и Достоевского, но особенно — Пушкина. Образами Самсона Вырина или Евгения из «Медного всадника» Пушкин в свое время откликнулся на только еще возникавшую тогда задачу изображения разночинного люда и городской бедноты. Поистине изумительной является та реалистическая трезвость, с которой Пушкин рисовал «маленького человека», его бедственное положение, его слабости. Это своеобразие пушкинского подхода к новой теме до сих пор в достаточной мере не оценено, до сих пор не опровергнут взгляд Аполлона Григорьева и Достоевского на пушкинского «маленького человека» «как на смиренного героя», возведенного в идеал. Но ведь Пушкин, выдвинув этого нового тогда героя, с реалистической правдивостью показывал так же обусловленную социальным бытием узость его интересов, слабость протеста, робость характера. Повесть «Станционный смотритель» проникнута глубоким сочувствием Вырину и болью за его судьбу. А в «Медном всаднике», наряду с сочувствием Евгению, с признанием правомерности его мечты о своем маленьком счастье, отражена с глубокой правдивостью крайняя узость его жизненных целей: мечта об устройстве «смиренного и простого приюта», о «местечке»… Как ни далек облик Евгения от облика станционного смотрителя, все же по своей социальной психологии они близки в существенных чертах. Подобно Самсону Вырину, Евгений, которого постигло страшное несчастье, ограничен в своем протесте лишь мгновенными порывами, хотя и несравненно более сильными, чем у Вырина. Глубина гуманистической трактовки Пушкиным проблемы «маленького человека», драматизма его судьбы, раскрывается как полная невозможность защиты своей независимости и чести.

Сопоставление так называемых второстепенных писателей с классиками первой величины всегда заключает в себе некоторую неловкость. Однако закономерности литературного процесса могут изучаться только путем сравнения идей и мотивов и того, как они проявляются у писателей различного масштаба. Следуя этому принципу, мы можем заключить, что, при всех слабостях и недостатках творчества Буткова, подход к изображению «маленького человека», его идейно-психологического облика в ряде существенных черт близок к традиции Пушкина. Более того, позиция Буткова в «Петербургских вершинах» и других его произведениях шла навстречу тому этапу, который был позже охарактеризован в статье Чернышевского «Не начало ли перемены?» (1861). По мере исторического развития манера изображения «маленького человека», выраженная в гоголевской «Шинели», должна была измениться. Чернышевский заметил, что Башмачкин был «круглый невежда», человек «ни к чему не способный». На новом этапе люди типа Акакия Акакиевича заслуживали не только одобрения, но и критики, так как в своей крайней ограниченности (хотя и объясняемой социальными условиями), сами того не желая, способствуют застою. Чернышевский делал из этого революционные выводы, ратуя за идеал «новых людей», способных «действовать самостоятельно», — то есть сознательно бороться за дело освобождения народа. Бутков, разумеется, ни в какой мере не подымался до подобного призыва, но тем не менее правдивым изображением не только бедственного состояния, но и пороков «маленького человека» он кое в чем предвосхитил таких писателей, как Николай Успенский, смело осудивший «рутинные мысли и поступки простолюдинов». И если условно применить к Буткову слова Чернышевского о Николае Успенском, то можно сказать, что для народа правдивые слова писателя «гораздо полезнее всех похвал». Всестороннее изучение жизни «маленького человека» выполняло серьезную социальную функцию. О такого рода функции Салтыков-Щедрин в своей юношеской повести «Противоречия» (1847) сказал: «Если… вы хотите знать жизнь во всех ее явлениях; если жизнь, как бы уродливо она ни выразилась, сама по себе есть уже отрада и утешение; если, говорю я, вы сознаете, что солнце, блистающее в высоте, равно озаряет дворцы и помойные ямы, богатство и нищету, добродетель и порок, — в таком случае вы последуете за мной и с любовью будете изучать мелкую кропотливую жизнь этих… людей, и — кто знает? — может быть, из этого изучения что-нибудь да и выйдет!»[12]

Для того, чтобы получить представление о месте Буткова в «натуральной школе», необходимо выяснить, как соотносится жанр его произведений с жанром так называемого «физиологического очерка». Как известно, «физиологический очерк», изображавший жизнь современного общества во всех подробностях быта и нравов, получил в 40-е годы большое распространение. Поскольку описания различных социальных типов и людей различных профессий, их жизни и быта стали одним из принципов нового направления, многие писатели вводили элементы «физиологического очерка» также и в другие литературные жанры — повести, рассказы. Зачастую определение жанра того или иного прозаического произведения затрудняло не только критиков, но и самих авторов. Нет точного определения границ этого жанра даже в ценной книге А. Г. Цейтлина «Становление реализма в русской литературе (русский „физиологический очерк“)», опубликованной в 1965 году[13]. Если анализировать жанр произведений Буткова на основе критериев, которыми руководствовался Белинский, то мы увидим, что эти произведения значительно отличаются по своему типу от «физиологического очерка». В самом деле, об очеркисте-физиологе Белинский писал: «Он не может создавать характеров… Он может изображать действительность, виденную и изученную им, если угодно — творить, но из готового, данного действительностью материала»[14]. Это определение вполне подходит при характеристике, например, произведений В. И. Даля, о котором Белинский говорил, что «повесть с завязкою и развязкою» не в его таланте. Но ведь в произведениях Буткова воссозданы определенные характеры, произведения его остро сюжетны, они имеют свои «завязки» и «развязки», наконец в них встречаются и такие чуждые «физиологическому очерку» приемы, как гротескность, условность, введение фантастических ситуаций. Из всего этого можно заключить, что по своим жанровым особенностям произведения Буткова представляют собой повести и рассказы.

Характеристика духовной биографии Буткова весьма затруднительна из-за крайней скудости сохранившихся материалов. Как уже упоминалось, Бутков, несмотря на свою замкнутость, близко сошелся с Ф. М. Достоевским. По воспоминаниям С. Д. Яновского, Достоевский относился к Буткову с исключительным вниманием[15]. Из тех же воспоминаний мы узнаем, что Бутков бывал на встречах литераторов, где, кроме Достоевского, присутствовали и другие петрашевцы. Однако о каких-либо непосредственных политических связях Буткова с кружком Петрашевского никаких данных нет. Вероятнее всего, их и не было. Во всяком случае, в следственных делах петрашевцев упоминания о Буткове отсутствуют. Несомненно, однако, что духовное влияние литераторов, примыкавших к движению петрашевцев, сказалось в творчестве Буткова. Это влияние выразилось прежде всего в подчеркнутой, как тогда говорили, «социабельности» произведений Буткова, в его стремлении к изображению «анатомии человеческой души», к пристальному анализу социальной структуры общества, к которому постоянно призывали петрашевцы. Встречаются в повестях Буткова и мотивы обличения крепостнического гнета (см., например, в рассказе «Партикулярная пара» описание расправы помещика над мужиками). Нелишне отметить, что и в биографиях некоторых из петрашевцев были черты, не только близкие к судьбе самого Буткова, но и отразившиеся, так или иначе, в сюжетах его произведений. Так, например, петрашевец А. П. Баласогло[16] рассказывал о мучительных годах погони за вакансией и такой нищете, которая одно время привела его почти к полной умственной деградации и почти к помешательству, — мотив, проходящий и в ряде повестей Буткова. В показаниях петрашевцев о себе мелькает и специфическая терминология, характерная также для языка Буткова (так, например, тот же Баласогло с негодованием говорил о «порядочных людях» с их белыми перчатками и спокойными сюртуками, с их обедами и попойками «…для которых все равно, что мир, что жареный рябчик», что «чувство, что шалевый жилет…»). Это не значит, конечно, что Бутков перенес подобного рода черты биографии некоторых петрашевцев или особенности их фразеологии в свои рассказы: речь здесь идет о родственном психологическом контексте, о родственных чертах социальной судьбы, которая рождала в демократических кружках 40-х годов дух анализа и новый взгляд на судьбу «париев».

Арест Достоевского в 1849 году, расправа с петрашевцами, жестокая правительственная реакция надломили Буткова. Долгое время он не печатался. Несмотря на отсутствие каких-либо данных, «компрометирующих» Буткова, он был на подозрении у властей. В 1848 году, после того как в Третье отделение было доставлено письмо революционного и антимонархического характера, Булгарин в своем доносе назвал в качестве вероятных авторов этого письма Буткова и Некрасова. Булгарин писал: «Более и смелее других вопиют в пользу революций молодой писатель Бутков, сотрудник „Отечественных записок“ и „Современника“, автор юмористического сочинения „Петербургские вершины“, Некрасов, издатель „Современника…“»[17] Булгарин предлагал «пересмотреть и сравнить рукописи Буткова и Некрасова». Бутков в этом деле оказался незамешанным, но ненависть к нему правящих кругов сказалась в той травле, которой он подвергался со стороны цензурного комитета и его председателя Мусина-Пушкина. Как рассказывает, со слов Буткова, А. Милюков, запрещение цензурой повести «Людишки» (она до сих пор не разыскана в архивах) сопровождалось грубым разносом, который учинил писателю Мусин-Пушкин:

«— Людишки! Да ты кого это в ней людишками-то называешь? А? — загремел он, словно перед ним стоит целая бригада, а не один ускользнувший от рекрутства ординарный литератор. — Кого, я тебя спрашиваю? Людей в тысячу раз лучше тебя, не праздношатающихся каких-нибудь, а занятых государственной службой, людей деловых, да еще чиновных! И это у тебя людишки! Да как ты можешь так обзывать и позорить тех, кого правительство признает полезными слугами? Откуда ты набрался таких дерзких мыслей? Я тебя спрашиваю. И как ты решился написать это, да еще в цензуру представить? Вы что затеяли? Публику хотите развращать, возбуждать неуважение к чину, смеяться над людьми, допущенными к государственной службе! Вы, что ли, своей болтовней служите отечеству? Либералы! Сами ни к чему дельному не способны, так и других хотите с толку сбить? Зависть вас мучает? Разве литература для того дозволена правительством, чтобы ваше вредное пустословие распространять в народе? Людишки! Ты на своего брата посмотри — вот там людишек найдешь, да и тех зачем напоказ выставлять. Я посмотрю, что ты будешь писать!»[18]

А в другой раз, по поводу другого запрещенного рассказа Буткова, Мусин-Пушкин не только ругал Буткова за отсутствие в его «грязных рассказах» нравственной цели, за принадлежность к «натуральной школе», но и пригрозил ему полицейским надзором.

Годы нищеты, мытарств, невозможность осуществлять свои замыслы надломили Буткова. Его последняя повесть «Степная идиллия» хотя и содержит интересные страницы, но значительно ниже других его произведений. Писатель погибал духовно и физически. 28 ноября 1856 года он умер в петербургской больнице св. Марии Магдалины в палате для нищих. Узнав это, Ф. М. Достоевский писал своему брату в письме из Сибири: «Друг мой, как мне жаль бедного Буткова! И так умереть! Да что же вы-то глядели, что дали ему умереть в больнице! Как это грустно!»[19] Прав был А. Милюков, заключивший свои воспоминания о Буткове: «Нет сомнения, что при других обстоятельствах дарование этого человека развернулось бы с большей самостоятельностью: в нем было много задатков, обещавших ему такую роль в нашей литературе, которая не могла бы быть скоро забыта. Это один из печально погибших талантов, какими так обильны летописи русской литературы»[20].

Говоря о литературном развитии, Белинский однажды заметил: «Бедна литература, не блистающая именами гениальными; но не богата и литература, в которой всё — или произведения гениальные, или произведения бездарные и пошлые. Обыкновенные таланты необходимы для богатства литературы, и чем больше их, тем лучше для литературы»[21]. Талант Буткова, в котором так ярко выразилось живое и сердечное сочувствие к обездоленному люду, является одним из свидетельств богатства русской литературы, ее постоянного стремления вторгаться в глубины народной жизни.

ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВЕРШИНЫ

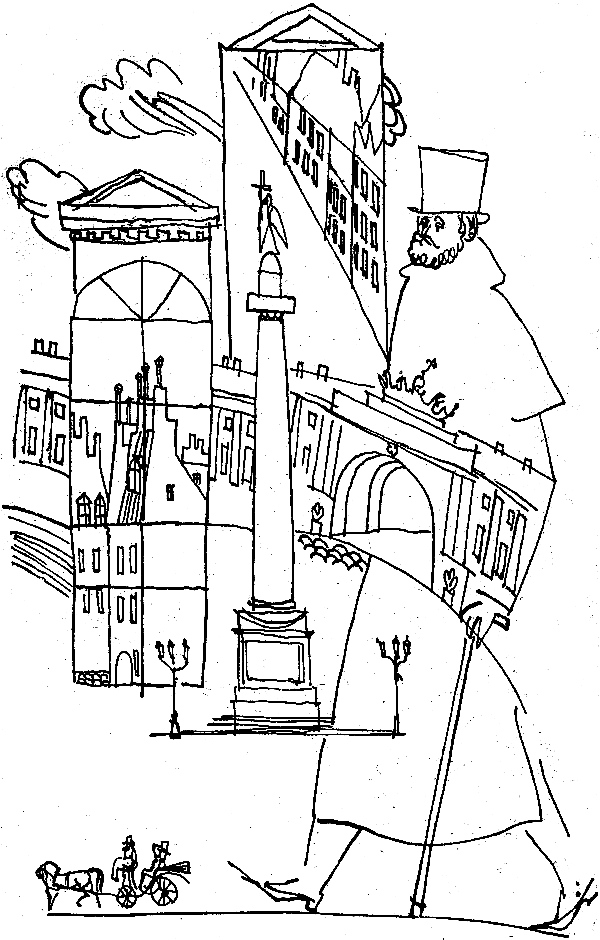

Из всех столиц древнего и нового Мира, может быть, один Петербург имеет оригинальное удобство стоять на зыбком, земноводном основании, в уровень с морем. Его острова, образованные из топких болот ужасным количеством свай, исполинскою насыпью, возвышаются над горизонтом Невы и дикой, невозделанной почвы, подобно холмам Рима и Царя-града. На островах, в пределах Лиговки и Невки, разрастаются в вышину и ширину здания, которые при зачатии Петербурга были не более как мелкие домишки, на

И несмотря на численную незначительность блаженной частицы, она исключительно слывет Петербургом,

Да будут навеки святы и ненарушимы учения, понятия и условия относительно блаженной линии

Люди, занимающие упомянутую выше небесную линию, или