Сад расходящихся тропок

Всем известно, что народ Вавилона весьма привержен логике и даже симметрии. То, что счастливые номера получали выражение в кругленьких монетах, а несчастливые – в днях и ночах тюремного заточения, представлялось несообразностью. Некоторые моралисты выразили мнение, что обладание монетами не всегда обеспечивает блаженство и что другие формы удачи, возможно, дают более прямой эффект.

В плебейских кварталах ширилась тревога иного рода. Члены жреческой коллегии умножали ставки и наслаждались всеми превратностями страха и надежды; бедняки (с понятной и неизбежной завистью) понимали, что они исключены из этих бурных, столь восхитительных переживаний. Справедливое стремление к тому, чтобы все – и бедные, и богатые – равно участвовали в лотерее, привело к волнениям, память о коих не изгладили годы. Некоторые упрямцы не понимали (или притворялись, будто не понимают), что речь идет о новом порядке, о необходимом историческом этапе… Как-то один раб украл красный билетик, и при розыгрыше ему выпало, что у него должны выжечь язык. Такое же наказание определял кодекс законов за кражу билета. Одни вавилоняне утверждали, что он заслужил кару раскаленным железом как вор; другие великодушно полагали, что палач должен покарать его по велению судьбы… Начались беспорядки, произошло прискорбное кровопролитие, но в конце концов вавилонский народ настоял на своем вопреки сопротивлению богачей. Народ достиг полного осуществления своих благородных целей. Прежде всего он добился того, чтобы Компания взяла на себя всю полноту власти. (Эта централизация была необходима ввиду сложности нового способа действий.) Во-вторых, он добился, чтобы лотерея была тайной, бесплатной и всеобщей. Продажа жребиев за деньги была упразднена. Всякий свободный человек, пройдя посвящение в таинства Бела[98], автоматически становился участником священных жеребьевок, которые совершались в лабиринтах этого Бога каждые шестьдесят ночей и определяли судьбу человека до следующей жеребьевки. Последствия были непредсказуемы. Счастливый розыгрыш мог возвысить его до Совета магов, или дать ему власть посадить в темницу своего врага (явного или тайного), или даровать свидание в уютной полутьме опочивальни с женщиной, которая начала его тревожить или которую он уже не надеялся увидеть снова; неудачная жеребьевка могла принести увечье, всевозможные виды позора, смерть. Иногда один и тот же факт – убийство в кабаке некоего А, таинственное возвышение некоего Б – был остроумным соединением тридцати или сорока жребиев. Подобное комбинирование – дело нелегкое, но надо напомнить, что члены Компании были (и продолжают быть) всемогущи и хитроумны. Во многих случаях сознание того, что дарованные тебе блага – это простая игра случая, умалило бы их власть; дабы устранить эту нежелательную возможность, агенты Компании пользовались внушением и магией. Их действия, их маневры держались в тайне. Чтобы выведать заветные надежды и заветные страхи каждого, пользовались услугами астрологов и шпионов. Имелись некие каменные изваяния львов, имелось священное отхожее место, именовавшееся «Кафка», имелись трещины в заброшенном, пыльном водопроводе, которые, по всеобщему убеждению,

Трудно поверить, но некоторые роптали. Компания, с присущей ей сдержанностью, не отвечала прямо. Ее деятели предпочли набросать на отходах мастерской по изготовлению масок краткую отповедь, которая ныне фигурирует среди священных текстов. Сей догматический фрагмент гласил, что лотерея есть интерполяция случая в миропорядок и что наличие ошибок не противоречит случаю, но, напротив, укрепляет его. Также там говорилось, что и львы, и священная клоака хотя и не дезавуируются Компанией (которая не отказывается от права обращаться к ним), однако функционируют без официальной гарантии.

Это заявление успокоило тревогу общества. Кроме того, оно имело и другие последствия, авторами, возможно, не предвиденные. Оно глубоко изменило дух и операции Компании. Я очень спешу – нас предупредили, что корабль готовится сняться с якоря, – однако попытаюсь это объяснить.

Как ни покажется невероятным, но до той поры никто не пытался создать общую теорию игр. Вавилонянин не склонен к умозрительным операциям. Он чтит приговоры случая, препоручает им свою жизнь, свою надежду, свой панический страх, однако ему в голову не приходит исследовать ни запутанные закономерности случая, ни движение вращающихся шаров, которые его нам открывают. И все же вышеупомянутое официальное заявление возбудило много споров юридически-математического характера. В одном из них возникло следующее предположение: если лотерея является интенсификацией случая, периодическим введением хаоса в космос, то есть в миропорядок, не лучше ли, чтобы случай участвовал во всех этапах розыгрыша, а не только в одном? Разве не смехотворно, что случай присуждает кому-либо смерть, а обстоятельства этой смерти – секретность или гласность, срок ожидания в один час или в один год – неподвластны случаю? Эти столь справедливые сомнения вызвали в конце концов значительную реформу, сложности которой (усугубленные вековым опытом) доступны лишь немногим специалистам, но я все же попробую их изложить вкратце, хотя бы схематически.

Вообразим первую жеребьевку, при которой кому-то выпала смерть. Для исполнения приговора прибегают ко второй жеребьевке, в которой предлагается (к примеру) участие девяти возможных исполнителей. Из этих исполнителей четверо могут затеять третью жеребьевку, которая укажет имя палача, у двоих прежнее неблагоприятное решение может смениться счастливым (нахождением клада, к примеру), еще один должен будет сделать смерть более мучительной (то есть прибавить к ней позор или украсить ее пытками), другие могут отказаться свершить казнь… Но это только схема. В действительности

Бывают также жеребьевки безличные, по целям неопределенные: по одной требуется бросить в воды Евфрата сапфир из Тапробаны[101]; по другой – стоя на башне, отпустить на волю птицу; по третьей – убирать (или прибавлять) каждые сто лет песчинку в бесчисленном их количестве на морском берегу. Последствия порой бывают ужасными.

При благодетельном воздействии Компании наша жизнь полна случайностей. Купивший дюжину амфор дамасского вина не удивится, если в одной из них окажется талисман или гадюка; писец, записывающий контракт, не преминет вставить неверную дату; я сам, в этом поспешном сообщении, кое-где подбавил блеску, кое-где – жестокости. А может быть, и некоего таинственного колорита… Наши историки, самые проницательные в мире, придумали способ исправлять влияние случая; ходят слухи, что их действия по этому методу достойны доверия (в общем), хотя, разумеется, разглашаются они не без толики лжи. Впрочем, нет ничего более зараженного вымыслом, чем история Компании… Палеографический документ, откопанный в храме, может оказаться продуктом вчерашней жеребьевки или жеребьевки столетней давности. Ни одна книга не издается без разночтений в каждом из экземпляров. Переписчики приносят тайную клятву пропускать, интерполировать, искажать. Применяется также прямой обман.

Сама Компания, соблюдая скрытность божества, избегает всякой рекламы. Вполне понятно, что ее агенты – все тайные: приказы, издаваемые ею постоянно (а может быть, и беспрерывно), не отличаются от тех, которые распространяются обманщиками. Да и кто может похвалиться, что он просто обманщик? Пьяница, вдруг сочинивший нелепый указ, человек, внезапно проснувшийся и душащий своими руками спящую рядом с ним женщину, – не исполняют ли они, часом, тайное решение Компании? Эта бесшумная деятельность, сопоставимая с действиями Бога, возбуждает всевозможные догадки. Одна из них внушает чудовищную мысль, будто уже много веков Компания не существует и будто священный беспорядок в нашей жизни – чисто наследственный, традиционный; согласно другой, Компания вечна и будет существовать до последней ночи, когда последний Бог уничтожит мир. Еще одна версия гласит, что Компания всемогуща, но влияет только на ничтожные явления: на крик птицы, на оттенки ржавчины и пыли, на утреннюю дремоту. Другая, высказываемая устами маскирующихся ересиархов, состоит в том, что Компания

Анализ творчества Герберта Куэйна[102]

Герберт Куэйн скончался в Роскоммоне; я убедился – без особого удивления, – что Литературное приложение к «Таймс» уделило ему лишь полколонки некрологического сожаления, в котором нет ни одного хвалебного эпитета, не приглушенного (или же сурово приструненного) наречием. «Спектейтор» в соответствующем номере, бесспорно, не столь лаконичен и, пожалуй, более сердечен, однако он приравнивает первую книгу Куэйна, «The God of the Labyrinth»[103], к одной из книг г-жи Агаты Кристи, а другие – к книгам Гертруды Стайн; в упоминании этих имен, право же, не было никакой нужды, и оно вряд ли обрадовало бы покойника. Кстати сказать, он никогда не мнил себя гением, даже в перипатетические ночи литературных бесед, когда человек, уже заставивший потрудиться печатные станки, непременно разыгрывает из себя либо месье Тэста, либо доктора Сэмюэля Джонсона… Он вполне отдавал себе отчет в экспериментальном характере своих книг – возможно, примечательных по новизне и по особой лаконической прямоте, однако не поражающих силой страсти. «Я – как оды Каули[104], – писал он мне из Лонгфорда шестого марта 1939 года. – Я принадлежу не искусству, а одной лишь истории искусства». По его мнению, не было науки, стоящей ниже истории.

Я упомянул одну из черт скромности Герберта Куэйна; скромностью этой, естественно, его мысль не исчерпывается. Флобер и Генри Джеймс приучили нас думать, что произведения искусства встречаются не часто и требуют больших трудов; шестнадцатый век (вспомним «Путешествие на Парнас», вспомним жизнь Шекспира) не разделял этого безнадежного мнения. Также и Герберт Куэйн. Он полагал, что хорошая литература вовсе не редкость и что почти каждый уличный диалог поднимается до нее. Еще он полагал, что эстетический факт не может обойтись без элемента удивления и что удивляться только памяти мало кто способен. С улыбчивым чистосердечием он сетовал на «рабскую и упорную приверженность» к старым книгам… Не знаю, можно ли счесть убедительной его довольно-таки расплывчатую теорию; но мне ясно, что его книги чересчур стремятся удивить.

Очень сожалею, что дал когда-то почитать одной даме – безвозвратно! – первую из опубликованных им книг. Я уже говорил, что речь идет о детективном романе «The God of the Labyrinth»; я благодарен издателю за то, что он пустил ее в продажу в последние дни ноября 1933 года. В первых числах декабря Лондон и Нью-Йорк были уже поглощены увлекательными и сложными интригами «Тайны сиамских близнецов»[105]; предпочитаю приписывать этому роковому совпадению неуспех романа нашего друга. Но также (буду уж искренен до конца) – несовершенству исполнения и пустой, холодной пышности некоторых описаний моря. По прошествии семи лет я уже не в состоянии восстановить детали действия, но вот его план в обедненном (но и очищенном) моей забывчивостью виде: на первых страницах излагается загадочное убийство[106], в середине происходит неторопливое его обсуждение, на последних страницах дается решение. После объяснения загадки следует длинный ретроспективный абзац, содержащий такую фразу: «Все полагали, что встреча двух шахматистов была случайной». Эта фраза дает понять, что решение загадки ошибочно. Встревоженный читатель перечитывает соответственные главы и обнаруживает

Еще больше ереси в «регрессивном и разветвленном» романе «April March»[107], третья (и единственная) часть которого опубликована в 1936 году. В суждениях об этой книге никто не отрицает, что видит в ней игру; да будет мне дозволено заметить, что и автор никогда не считал ее чем-либо иным. «Этому произведению я присваиваю, – говорил он мне, – главные черты всякой игры: симметрию, произвольность правил, скуку». Даже в названии есть легкий каламбур: оно не означает «Апрельский марш», но буквально – «Апрель март». Кто-то обнаружил на его страницах отзвук доктрин Данна; сам Куэйн в прологе предпочел вспомнить перевернутый мир Брэдли, где смерть предшествует рождению, шрам – ране, а рана – удару («Appearance and Reality»[108], 1897, с. 215)[109].

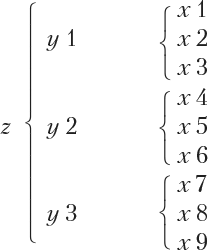

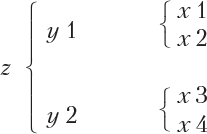

Миры, представленные в «April March», не являются регрессивными, регрессивен способ изложения. Регрессивен и разветвлен, как я уже сказал. Произведение состоит из тридцати глав. В первой приводится двусмысленный диалог двух неизвестных на перроне. Во второй излагаются события, происшедшие накануне действия первой. Третья глава, также ретроспективная, излагает события другого возможного кануна первой главы; четвертая глава – события третьего возможного кануна. Каждый из трех канунов (которые друг друга полностью взаимоисключают) разветвляется еще на другие три кануна, совершенно различные по типу. В целом произведение состоит из трех длинных глав по три новеллы в каждой. (Первая глава, разумеется, общая для всех прочих.) Из этих новелл одна имеет характер символический, другая – сверхъестественный, третья – детективный, еще одна – психологический и т. д. Понимание этой структуры, возможно, облегчит следующая схема:

О структуре же можно повторить то, что сказал Шопенгауэр о двенадцати Кантовых категориях[110]: здесь все принесено в жертву страсти к симметрии. Как можно предвидеть, некоторые из девяти рассказов недостойны пера Куэйна; лучший – не тот, что был задуман первым, а именно

а демиурги и боги – бесконечную: бесконечные, бесконечно разветвляющиеся истории.

Совсем иная – но также ретроспективная – героическая комедия в двух актах «The Secret Mirror»[111]. В рассмотренных выше произведениях формальная сложность тормозила воображение автора; здесь оно развертывается более свободно. Действие первого акта (самого длинного) происходит в загородном доме генерала Трейла, С. I. E.[112], вблизи Мелтон-Маубрей. Невидимый центр драмы – мисс Ульрика Трейл, старшая дочь генерала. Несколько диалогов рисуют нам ее как надменную амазонку; мы подозреваем, что литературой она не интересуется; газеты объявляют о ее помолвке с герцогом Ретлендом; газеты опровергают слух о помолвке. Ульрику обожает драматург Уилфред Куорлс, которому она подарила несколько мимолетных поцелуев. Действующие лица – люди знатные, с большим состоянием; страсти – благородные, хотя и бурные; диалог как бы балансирует между пышным пустословием Булвер-Литтона и эпиграммами Уайльда или м-ра Филиппа Гедальи. Есть там и соловей, и ночь; есть тайная дуэль на террасе. (Кое-где проглядывают то забавное противоречие, то какие-то грязные подробности.) Персонажи первого акта снова появляются во втором – под другими именами. «Драматург» Уилфред Куорлс – теперь коммивояжер из Ливерпуля; его настоящее имя Джон Уильям Куигли. Мисс Трейл – та существует; Куигли никогда ее не видел, однако с болезненной страстью коллекционирует ее портреты из «Тэтлера» или «Скетча». Куигли – автор первого акта. Неправдоподобный или невероятный «загородный дом» – это преображенный им и возвеличенный еврейско-ирландский пансион, где он живет… Сюжеты обоих актов параллельны, но во втором все немного мерзко, все снижено, опошлено. После премьеры «The Secret Mirror» критика называла имена Фрейда и Жюльена Грина[113]. Упоминание первого, на мой взгляд, совершенно неоправданно.

О пьесе «The Secret Mirror» пошла слава как о фрейдистской комедии; это благоприятное (и ложное) толкование определило ее успех. К сожалению, Куэйну тогда уже исполнилось сорок лет, он привык к атмосфере неудач и не мог так просто примириться с переменой климата. Он решил отомстить. В конце 1939 года он опубликовал «Statements»[114] – возможно, самую оригинальную из своих книг, но, бесспорно, меньше всего снискавшую похвал и самую загадочную. Куэйн любил говорить, что читатели – это вымершая порода. «Нет такого европейца, – рассуждал он, – который не был бы писателем, потенциальным или действительным». Он также утверждал, что величайшее счастье, которое может доставить литература, заключается в возможности изобретать. Так как не всем это счастье дано, многим-де придется довольствоваться его подобием. Для таких «не вполне писателей», коим имя легион, Куэйн сочинил восемь рассказов книги «Statements». В каждом намечен или обещан хороший сюжет, умышленно автором испорченный. В одном – не лучшем – подсказаны два сюжета. Читатель в порыве тщеславия думает, будто он их изобрел. Из третьего рассказа, «The Rose of Yesterday»[115], я, ничтоже сумняшеся, взял сюжет «В кругу развалин», одного из рассказов книги «Сад расходящихся тропок».