Рассказы русских писателей,

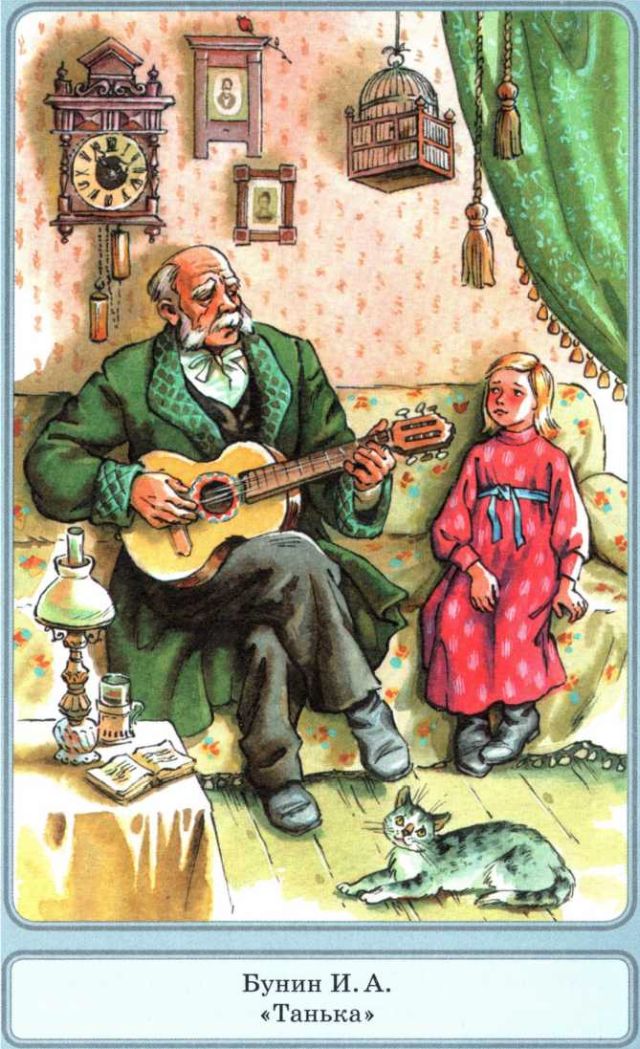

Улыбка осветила суровое лицо Павла Антоныча, и давно уже не озарялось оно такою добротою, такою старчески-детскою радостью.

— Погоди, — шепнул он, снимая со стены гитару.

Сперва он сыграл «Качучу», потом «Марш на бегство Наполеона» и перешёл на «Зореньку».

Он глядел на задрёмывающую Таньку, и ему стало казаться, что это она, уже молодой деревенской красавицей, поёт вместе с ним песни:

Деревенской красавицей! А что ждёт её? Что выйдет из ребёнка, повстречавшегося лицом к лицу с голодною смертью?

Павел Антоныч нахмурил брови, крепко захватив струны…

Вот теперь его племянницы во Флоренции… Танька и Флоренция!..

Он встал, тихонько поцеловал Таньку в голову, пахнущую курной избой.

И пошёл по комнате, шевеля бровями.

Он вспомнил соседние деревушки, вспомнил их обитателей. Сколько их, таких деревушек, — и везде они томятся от голода!

Павел Антоныч всё быстрее ходил по кабинету, мягко ступая валенками, и часто останавливался перед портретом сына…

А Таньке снился сад, по которому она вечером ехала к дому. Сани тихо бежали в чащах, опушённых, как белым мехом, инеем. Сквозь них роились, трепетали и потухали огоньки, голубые, зелёные — звёзды… Кругом стояли как будто белые хоромы, иней сыпался на лицо и щекотал щёки, как холодный пушок… Снился ей Васька, часовые рулады, слышалось, как мать не то плачет, не то поёт в тёмной дымной избе старинные песни…

Косцы

Мы шли по большой дороге, а они косили в молодом берёзовом лесу поблизости от неё — и пели.

Это было давно, это было бесконечно давно, потому что та жизнь, которой все мы жили в то время, не вернётся уже вовеки.

Они косили и пели, и весь берёзовый лес, ещё не утративший густоты и свежести, ещё полный цветов и запахов, звучно откликался им.

Кругом нас были поля, глушь серединной, исконной России. Было предвечернее время июньского дня. Старая большая дорога, заросшая кудрявой муравой, изрезанная заглохшими колеями, следами давней жизни наших отцов и дедов, уходила перед нами в бесконечную русскую даль. Солнце склонялось на запад, стало заходить в красивые лёгкие облака, смягчая синь за дальними извалами полей и бросая к закату, где небо уже золотилось, великие светлые столпы, как пишут их на церковных картинах. Стадо овец серело впереди, старик пастух с подпаском сидел на меже, навивая кнут… Казалось, что нет, да никогда и не было, ни времени, ни деления его на века, на годы в этой забытой — или благословенной — Богом стране. И они шли и пели среди её вечной полевой тишины, простоты и первобытности с какой-то былинной свободой и беззаветностью. И берёзовый лес принимал и подхватывал их песню так же свободно и вольно, как они пели.

Они были «дальние» рязанские. Они небольшой артелью проходили по нашим, орловским, местам, помогая нашим сенокосам и подвигаясь на низы, на заработки во время рабочей поры в степях, ещё более плодородных, чем наши. И они были беззаботны, дружны, как бывают люди в дальнем и долгом пути, на отдыхе от всех семейных и хозяйственных уз, были «охочи к работе», неосознанно радуясь её красоте и спорости. Они были как-то стариннее и добротнее, чем наши, — в обычае, в повадке, в языке, — опрятней и красивей одеждой, своими мягкими кожаными бахилками, белыми, ладно увязанными онучами, чистыми портками и рубахами с красными, кумачовыми воротами и такими же ластовицами.

Неделю тому назад они косили в ближнем от нас лесу, и я видел, проезжая верхом, как они заходили на работу, пополудновавши: они пили из деревянных жбанов родниковую воду, — так долго, так сладко, как пьют только звери да хорошие, здоровые русские батраки, — потом крестились и бодро сбегались к месту с белыми, блестящими, наведёнными, как бритва, косами на плечах, на бегу вступали в ряд, косы пустили все враз, широко, играючи, и пошли, пошли вольной, ровной чередой. А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложками таскали из чугуна куски чего-то розового.

Я сказал: