Мозг всемогущий

Кора больших полушарий у человека, вероятно, развилась вследствие ледникового периода: живые организмы с корой головного мозга лучше адаптировались к воздействию окружающей среды, чем те, у кого ее не было. Поэтому динозавры со своим рептильным мозгом без коры были не готовы к падению метеорита, приведшему к серьезным климатическим изменениям. Стегозавр весил пять тонн, а его мозг – всего 80 граммов (и был размером с лимон). Учитывая еще и то, что его крошечный мозг не имел коры, неудивительно, что сегодня его можно увидеть только в музеях и фильмах.

Несмотря на то что кора больших полушарий делает нас самым разумным видом на планете, мы не смогли бы обойтись и без более глубоко расположенных отделов мозга и той его части, которая находится в самой глубине и является основополагающей для нашего существования – а именно рептильного мозга. Он состоит из мозгового ствола и мозжечка. Ствол головного мозга – идеальный сторож. Он обеспечивает функционирование всего организма, освобождая нас от необходимости думать об этом. Нейроны в мозговом стволе отвечают за дыхание, сердцебиение и сон. Они никогда не отдыхают, независимо от того, спим мы или бодрствуем. Кзади от мозгового ствола находится мозжечок. Он отвечает за координацию движений и равновесие. Когда мы пьем алкогольные напитки, алкоголь действует и на мозжечок, поэтому мы начинаем шататься.

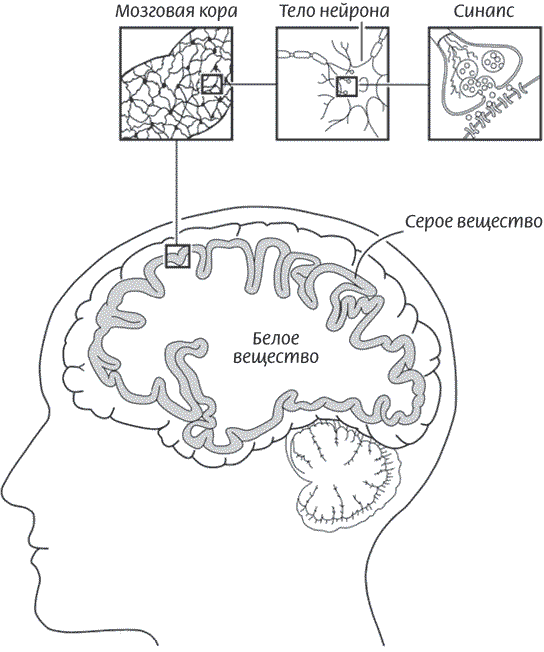

Рисунок 2. Кора мозга состоит из серого вещества. Там же мы найдем тела нейронов и точки соприкосновения нервных клеток, то есть синапсы. Внутри серого вещества мы обнаружим белое, состоящее из пучков изолированных волокон нервных клеток

Мозг состоит из серого и белого вещества. В сером веществе (на самом деле оно не серое, а розовое) находятся тела нейронов и синапсы. Там происходит передача импульсов между нейронами. Белое вещество – это проводящие пути, длинные волокна, по которым идут нервные импульсы, напоминая ток электричества в проводах. Как и электрическим проводам, нейронным волокнам требуется изоляция. Благодаря изоляционному материалу импульсы в мозге передаются быстрее. Этот материал называется миелином и содержит много жиров, поэтому и выглядит белым. Серое вещество находится в коре больших полушарий, коре мозжечка, а также в глубинных структурах головного мозга – так называемых ядрах.

В человеческом мозге сохранились некоторые структуры, которые были уже у древнейших млекопитающих. Эти структуры сформировались примерно 250 миллионов лет назад, и их совокупность именуется лимбической системой. Древнейшие части коры головного мозга и островки серого вещества с нервными клетками внутри называются ядрами, и многие из них играют важную роль в основополагающих функциях организма.

Одно из таких важных ядер в лимбической системе называется «миндалевидное тело» (или просто «миндалина», amygdala) и находится в височных долях мозга, (см. рис. 1). Древние анатомы, давая названия различным структурам, ориентировались на их внешнее сходство с чем-либо – amygdala с греческого языка переводится как «миндаль». Первые два «F» мы найдем в этом миндалевидном теле. Нейроны миндалевидного тела отвечают за наши эмоциональные реакции. Например, вы бежите на автобус, а водитель закрывает двери перед вашим носом и уезжает. Скорее всего, вы крепко выругаетесь, а рассказывая эту историю коллеге за обедом, снова почувствуете возмущение. Не менее важную роль миндалевидное тело играет в мотивации. Именно оно частично виновато в том, что вы, обливаясь потом, торопитесь успеть на автобус, хотя следующий придет совсем скоро. Когда вечером того же дня вы идете домой по темной улице и слышите шаги за спиной, то невольно ускоряете темп – это опять «дело рук» миндалевидного тела. Хотя вы были спокойны и бояться было нечего, вы все равно почувствуете прилив страха, поскольку ваше миндалевидное тело возбудилось.

За миндалевидным телом расположена структура в форме сосиски в три-четыре сантиметра длиной. Эта сосиска называется «гиппокамп», что переводится как «морской конек» (см. рис. 1). Гиппокамп важен как для памяти, так и для ориентирования на местности. Он поможет запомнить таблицу умножения, но даже если вы будете твердить ее, пока не заболит гиппокамп, лучше разбираться в математике вы не станете. Понимание самой сути математики заложено непосредственно в коре головного мозга.

В самом центре мозга находятся два таламуса, симметрично расположенные относительно средней линии (см. рис. 1). Они посылают сигналы в каждый уголок сенсорной вселенной коры мозга с последними новостями ото всех органов чувств. Если провести аналогию между этими структурами мозга и людьми, то эти два таламуса – два сплетника, которые все обо всех знают и во все суют свой нос. Широкая магистраль из отростков нервных клеток проходит как раз через эти два таламуса и соединяется с другими проводящими путями, формируя сложную цепь, по которой циркулируют электрические импульсы, следуя сложным скоординированным паттернам.

С какого-то момента мозг человекообразных обезьян стал неуклонно увеличиваться. В нем сохранялись неизменными как рептильный мозг, так и лимбическая система, объем увеличивался за счет другого – а именно за счет коры головного мозга.

Давным-давно наши предки жили на верхушках деревьев в африканских джунглях, пока однажды климат не изменился и не произвел полный переворот в их образе жизни. Климат в то время напоминал американские горки. Мини-ледниковые периоды сменялись волнами жары. Такие экстремальные условия не могли не оказать влияние на тех существ, которые в них выжили. Подавляющее большинство видов не смогло перенести такие условия. Изменения были достаточно сильными, чтобы спустить нас с деревьев, но они не убили нас. Когда первые люди четыре миллиона лет назад стали ходить на двух ногах по африканской саванне, их мозг весил около 400 граммов. Несмотря на то что отпала необходимость хвататься руками за ветви деревьев, то есть руки освободились для других дел, первые люди никакими орудиями труда еще не пользовались, пока два миллиона лет назад не появился человек умелый,

Прошел еще миллион лет, и

Вместе с постоянно растущим мозгом у человека развился и интеллект, совершенно уникальный и присущий только ему. Тем не менее есть множество примеров, доказывающих, что интеллект зависит не только от объема головного мозга. У дельфинов примерно такой же размер мозга, как и у нас, но они не настолько же умные. Мозг шимпанзе и коров также имеет схожий размер, однако буренка не становится от этого особенно креативной и не обладает принципиально иным типом мышления.

У слонов и некоторых китов мозг еще больше, чем у нас. Мозг синего кита весит целых восемь килограммов. Но ведь и сам кит весит 100 тонн. Чем больше тело, тем больше мозг. Тогда что насчет горилл, которые в два-три раза больше нас, – их мозг тоже больше нашего? На самом деле все наоборот. Наш мозг в два-три раза больше мозга гориллы. Только у китов и слонов, то есть самых крупных животных на суше и в воде, мозг больше нашего. Но по отношению к величине тела человеческий мозг все-таки является самым большим.

Синему киту никак не помогает мозг весом в восемь килограммов, ведь коэффициент интеллекта измеряется не в килограммах. Два мозга одинакового размера не обладают одинаковым количеством нейронов и одинаковой способностью к сложному мышлению. Классический пример – Альберт Эйнштейн. Головной мозг автора теории относительности и обладателя Нобелевской премии по физике был на 20 % меньше среднего. Мы знаем точный вес мозга Эйнштейна благодаря врачу-мошеннику. Сам Эйнштейн хотел, чтобы его кремировали после смерти и развеяли прах в каком-нибудь спокойном месте, чтобы не было идолопоклонничества. Это завещание не было исполнено, так как врач, проводивший вскрытие, извлек мозг ученого и похитил его.

Мозг разных животных устроен не одинаково. У приматов, то есть у людей и обезьян, размер самих нервных клеток остается неизменным, вне зависимости от того, весит ли мозг 80 или 100 граммов. Таким образом, если нервных клеток в десять раз больше, то и мозг в десять раз больше, так просто и легко. У грызунов иначе: чем больше размер мозга, тем больше сами нервные клетки. И чтобы в их мозге стало в десять раз больше клеток, он сам должен стать в сорок раз больше. Поэтому в мозге примата всегда будет больше нервных клеток, чем в мозге грызуна такого же размера. Чем больше (гипотетически) будут становиться эти два одинаковых по размеру мозга, тем больше будет разница между ними в количестве нервных клеток.

Таким образом, наш мозг является не только самым большим по отношению к телу. Мы обладаем мозгом примата, в котором нервных клеток на грамм мозга намного больше, чем в грамме мозга грызуна.

Хотя мозг приматов и грызунов сильно различается, основные принципы строения все же одинаковы. Клетки взаимодействуют между собой одинаковым образом. Поэтому крыс и мышей часто используют в экспериментах, изучают функционирование их мозга, чтобы побольше узнать о нашем собственном мозге.