Память

Иногда забывание может поставить нас в неловкую ситуацию. Не важно, насколько человек образован: практически никто не застрахован от этого. Несколько лет назад два английских психолога сделали запись дискуссии, которая состоялась в Кембриджском психологическом обществе. Пару недель спустя они отправили письма всем присутствовавшим в тот день психологам, попросив их записать все, что они могли вспомнить о ходе обсуждения. Затем они сравнили полученные конспекты с магнитофонной записью. Результаты их поразили. В среднем участники дискуссии вспоминали не многим более 8% всех основных тезисов, записанных на кассету. Более того, почти половину тезисов они воспроизвели неверно. Участники рассказывали об эпизодах, которых не было вовсе или которые относились к другим обсуждениям. Ошибки и путаница казались скорее правилом, чем исключением.[44]

Забывание – это всем нам знакомое явление. Возможно, благодаря книге Г. Лорейна и Д. Лукаса «Развитие памяти» (The Memory Book), колоссальный успех которой волной пронесся по США в 1974–1975 годах. «Развитие памяти» – это практическое руководство, содержащее множество методов, которые должны помочь вам запоминать списки продуктов, играть в карты, соотносить имена знакомых с их лицами, в общем, удерживать в памяти все то, что вам не хочется забывать. В книге подчеркивается, что «человек способен запоминать все то, что имеет значение в его повседневной жизни, избегая потери всех тех знаний, которые должны всегда оставаться в его распоряжении».[45] Похоже, описанные авторами способы можно использовать на практике, по крайней мере, некоторым это удается. Но как вообще возникает потребность в них? Чем обусловлен процесс забывания?

Один из первых экспериментов по изучению забывания был проведен в 1885 году немцем по имени Герман Эббингауз. Поскольку в то время не было возможности привлечь большое количество участников, единственным объектом его эксперимента стал он сам. Когда Эббингаузу было чуть больше тридцати, он выучил отрывки из поэмы Байрона «Дон Жуан». Примерно двадцать лет спустя, когда ему было за пятьдесят, он попробовал выучить их снова. Хотя ему казалось, будто он их полностью забыл, во второй раз он запомнил все гораздо быстрее. Согласно выводам Эббингауза, исходя из того, что ему понадобилось меньше времени, чтобы выучить эти отрывки заново, можно считать, что по крайней мере какая-то часть заученной изначально информации сохранилась в его памяти.

Эббингауз стремился изучить забывание в чистом виде, независимо от влияния полученных ранее знаний или каких-либо эмоциональных факторов, поэтому он изобрел метод бессмысленных слогов. Бессмысленные слоги состоят из трех звуков, при этом на втором месте обычно стоит гласный. Например, ДАХ, КОЛ или ФУП. В ходе одного из своих многочисленных экспериментов Эббингауз запомнил список из тринадцати слогов. Он засек, сколько времени ему на это понадобилось. Когда прошел срок, достаточный для того, чтобы забыть список, он выучил его во второй раз и снова засек, как быстро ему удалось это сделать. Разницу во времени, которое понадобилось ему в первом и втором случае, он принял за «меру забывания».

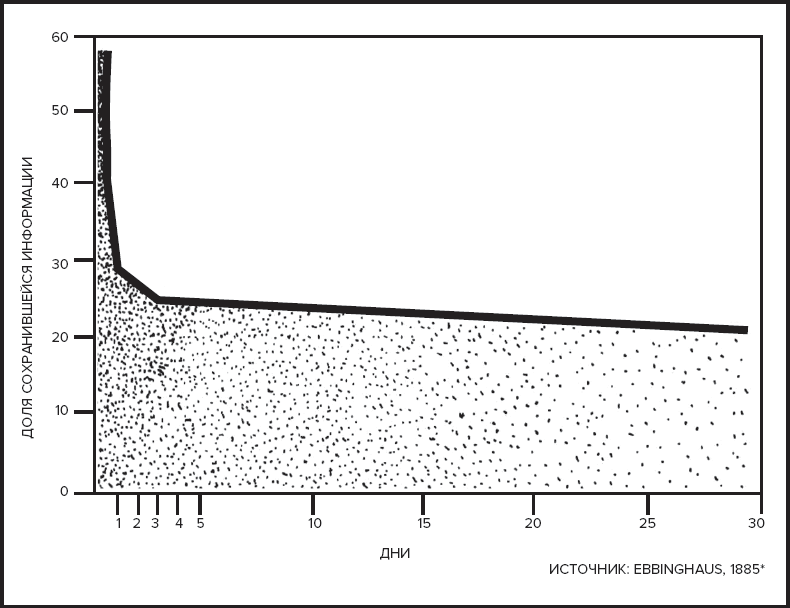

Эббингауз работал со множеством разных списков. Иногда он заучивал их заново всего час спустя, иногда – через день, а иногда – через шесть дней. Он придумал представленную на следующей странице кривую, которая с тех пор стала широко известной и носит название «кривая забывания» (forgetting curve). По сути, она показывает, что, хотя мы забываем значительную часть новой информации сразу после того, как узнаем ее, затем забывание начинает происходить постепенно. После Эббингауза эту кривую разрабатывали многие исследователи, используя не только метод бессмысленных слогов, но и другие подходы.

Почему мы забываем

Эббингауз никогда по-настоящему не старался ответить на вопрос, почему происходит забывание. Мы забываем по-разному и, несомненно, на то есть множество причин. Одна из них состоит в том, что мы можем и вовсе не сохранить ту информацию, которую хотим запомнить. Из-за того что мы уделяем ей недостаточно внимания, она исчезает из нашей памяти за считаные секунды. Но иногда, даже если кажется, что мы запомнили что-то достаточно хорошо, позднее нам не удается это вспомнить. Психологи выдвигают ряд предположений, почему это происходит.

Интерференция

Одна из теорий, объясняющих, почему люди забывают пережитые события, заключается в том, что новый опыт не позволяет вспомнить более ранний. Другими словами, хранящиеся в памяти воспоминания мешают друг другу. Поскольку большинство из нас ведет достаточно активную жизнь, мы, как правило, переживаем бесчисленное количество событий, и они могут помешать нам вспомнить те, которые мы хотим сохранить в памяти.

Если дело и правда в интерференции, значит, можно предотвратить забывание, избавившись от лишних воспоминаний. Например, пойти спать сразу после того, как вы выучили новый материал.

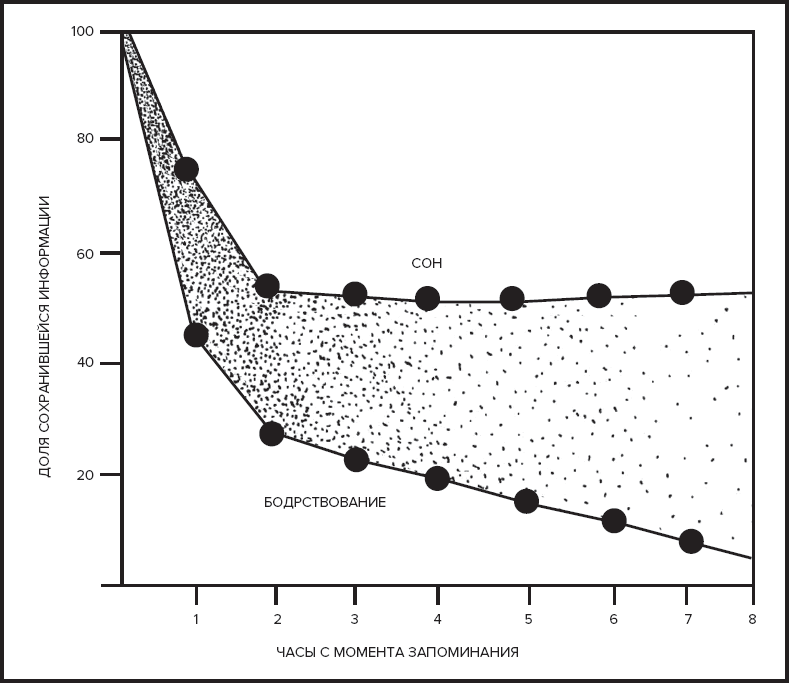

Именно это и было сделано в ходе классического эксперимента, проведенного более пятидесяти лет назад.[46] В нем участвовали всего два человека, каждый из которых должен был выучить некую новую информацию. Сразу после этого один из них отправился спать, а другой продолжил заниматься повседневными делами – есть, учиться, плавать и т. д. По прошествии некоторого времени участников попросили вспомнить, что они выучили. Кривые забывания, приведенные на следующей странице, не оставляют сомнений в том, что участник, который лег спать, запомнил больше того, который продолжал бодрствовать. Это наблюдение заставило исследователей отметить, что «забывание – не столько процесс исчезновения старых впечатлений и ассоциаций, сколько результат интерференции, блокировки или уничтожения старых воспоминаний под воздействием более новых».

Еще один хитроумный способ избавиться от вытесняющих нужную информацию воспоминаний и замедлить процесс забывания можно продемонстрировать на тараканах. Если чем-нибудь обернуть таракана так, чтобы с его туловищем соприкасалось много поверхностей, он не будет шевелиться вплоть до двух часов. Предположительно, это исключает возникновение новых, мешающих запоминанию впечатлений. Зная это, два психолога провели эксперимент над двумя группами тараканов. Сначала насекомых отучили перемещаться в один из углов клетки, ударяя их электрическим током каждый раз, когда они туда направлялись. После этого половину тараканов обездвижили, а остальным позволили бродить по клетке, свободно занимаясь своими тараканьими делами. Затем насекомых протестировали на предмет того, помнят ли они, что в один из углов клетки лучше не ходить. Тараканы, которые свободно передвигались, показали гораздо более слабые результаты, предположительно из-за интерференции других воспоминаний. Точно так же как спавшие люди, пребывавшие в бездействии тараканы лучше помнили нужную информацию.[47]

Сбои при извлечении информации

Ключевой элемент запоминания информации – это возможность извлечь ее из памяти. Часто бывает, что мы обыскиваем наш гигантский склад знаний в поисках нужной информации, но не можем ее найти. Важность этого механизма была продемонстрирована в ходе исследования, участникам которого очень быстро показывали различные изображения. Их просили максимально детально описать увиденное и одновременно нарисовать это на бумаге. Поначалу участники не могли вспомнить много деталей и говорили лишь, что видели мужчину, грузовик, тротуар и вход в супермаркет. Затем тестируемых просили сконцентрироваться и подумать о том, что они увидели, а затем озвучить «свободные ассоциации», возникающие при воспроизведении в памяти того или иного изображения. Они вслух произносили любые приходившие на ум слова, продолжая думать, пока не набиралось 120 ассоциаций. Затем им нужно было вспомнить изображение снова. В этот раз они называли множество не упомянутых ранее деталей, из чего можно сделать вывод, что они сохранили в памяти гораздо больше информации об увиденном изображении, чем сумели вспомнить с самого начала. Похоже, свободные ассоциации давали им дополнительные подсказки, которые облегчали извлечение информации из памяти и помогали вспомнить больше. Простыми словами это называется «навести на нужную мысль».

Иногда мы не можем что-то вспомнить, но чувствуем, что оно словно вертится на языке и нам не хватает только одной какой-то подсказки. В ходе известного исследования, целью которого было узнать чуть больше о феномене под условным названием «на кончике языка», или «вертится на языке», англоговорящим студентам вузов давали определения редко употребляемых английских слов, после чего они должны были вспомнить эти слова.[48] Например, в ответ на определение «навигационный инструмент, используемый для измерения высоты объектов над горизонтом», от участника требовалось произнести «секстант». Поскольку использовались необычные слова, такие как «ревнитель», «реабилитировать» или «сампан», во многих случаях тестируемые вообще не могли подобрать нужный термин. Однако в двухстах случаях студенты сказали, что слово «вертится у них на языке».

Когда проявлялся феномен «на кончике языка», люди нередко называли что-то другое вместо нужного выражения. Слова, которые они вспоминали, часто были похожи на искомое по звучанию. Например, когда участники пытались вспомнить слово «сампан», им в голову приходили настоящие слова, такие как «Сайпан», «Сиам», «Шайенн» или «саронг», а также выдуманные, такие как «санчинг» или «симпун».

Любопытно, что более чем в половине случаев при возникновении пресловутого феномена «на кончике языка», если нужное слово никак не вспоминалось, участникам все же удавалось правильно назвать его первую букву. По всей видимости, они также помнили, на какую букву оно заканчивается и сколько в нем слогов. Это означает, что человек может воскресить в памяти определенные характеристики того или иного слова, даже если не может назвать его целиком, то есть мы способны вспоминать постепенно, частями.

Похожий процесс извлечения информации по кусочкам происходит, когда человек видит лицо знакомого и пытается вспомнить, как его зовут, – всем хоть раз приходилось испытывать это чувство. Один психолог написал о нем работу под названием «Мне знакомо твое лицо, но я не помню, как тебя зовут» (I recognize your face but I can’t remember your name).[49] Участникам исследования показывали изображения известных людей и просили вспомнить, как их зовут. Каждый раз, когда тестируемый не мог назвать имя человека на фотографии, но был уверен, что оно ему известно и вот-вот всплывет в памяти, исследователи делали вывод, что у него проявляется феномен «на кончике языка». На некоторых фотографиях были изображены артисты (такие как Кэри Грант или Кэрол Бёрнетт), на других – художники (например, Пабло Пикассо) или политики (Спиро Агню). Некоторые имена участникам было вспомнить проще, другие – сложнее. Например, одну кинозвезду, Энн-Маргрет, принимали за Мэрилин Монро, Джейн Мэнсфилд, Тьюсдей Уэлд и Лану Тёрнер.