Большой интерес представляет та стригольническая письменность, о которой говорит Стефан Пермский в своем поучении 1386 г. Это могут быть и более ранние сочинения и компиляции, которые копировались в годы стригольничества. Примером может служить житие Авраамия Смоленского, переписанное в 1355 г., или знаменитый «Трифоновский сборник», содержащий в своем составе ряд статей, созвучных учению стригольников вроде «Слова о лихих пастухах». Сборник переписан во Пскове в 1380 г., за два года до появления в этом городе патриаршего посланца, суздальского епископа Дионисия, приехавшего развенчивать и разубеждать стригольников.

Стригольническая книжность могла быть и оригинальной; Стефан Пермский говорит о Карпе, что он показывал своим слушателям «писание книжное, еже и списа на помощь ереси своей…». Но существовал в средние века и другой способ воздействия на читателей, когда канонический текст, освященный тем или иным авторитетом, подправлялся, отдельные слова или фразы вставлялись и переписанный текст принимал иную направленность. На этот случай в уже знакомых нам исповедальных вопросах существовал даже специальный пункт, адресованный книжному писцу:

А не грешил ли ты, предписывая святыя писания,

Мне посчастливилось обнаружить в знаменитой Фроловской псалтири XIV в. (инициалы и фронтиспис которой неоднократно публиковались, а текст ни у кого из исследователей не вызывал интереса) большое количество именно таких тенденциозных «ухищрений по своему хотению», которые в своей совокупности дают целостную систему стригольнических взглядов. Смысл многих фраз в псалтири существенно отличается от канонического русского перевода. «Исповедайтесь господеви!» — вот главный тезис того, кто не списывал с какого-то текста, а продиктовал («проглаголал») переписчику этот стригольнический призыв. В каноническом переводе этого нет (подробнее см. главу 4)[31].

Большого внимания заслуживает и книжная орнаментика XIV в., которая вопреки мнению некоторых знатоков книжности несет очень важную смысловую нагрузку и тоже в пользу стригольнических идей. В упомянутой Фроловской псалтири тонко вырисованные инициалы разбросаны крайне неравномерно и производят впечатление полной беспорядочности. Обращение же к

Изучение книжной орнаментики, в особенности фронтисписов, раскрывает перед нами интереснейший мир четко осмысленной символики, когда внутри условного контура храма может оказаться сам Сатана и его адские псы, а над храмом, где, как правило, обычно рисовали Иисуса Христа, благословляющего автора текста (евангелиста или Давида-псалмопевца), может оказаться поющий петух-шантеклер, приветствующий новую зарю.

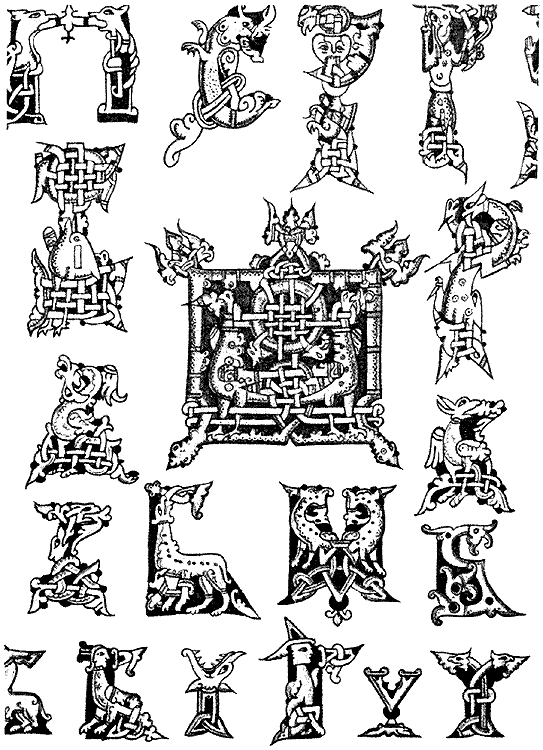

Заглавные буквы-инициалы (рис. 3) в богослужебных книгах с первой четверти XIV в. приобретают очень живой, иной раз даже гротескный характер, далеко уводя читателя от торжественности содержания книги в живой и веселый быт средневекового города: переругивающиеся рыбаки, старик, греющий руки у костра (приписка: «Мороз! Руки греет…»), дерущиеся на поединке горожане, новгородец, обливающийся водой, гусляр, которому художник желает успеха («Гуди [играй] гораздо!»), — все это свидетельства известной секуляризации церковного книжного искусства, внесения жизненной, мирской струи в церковное по существу искусство. Стригольников не обвиняли в такой вольности, но новый стиль орнаментики — знамение времени.

Рис. 3. Заглавные буквы-инициалы на новгородских рукописях XIV в.

Ни одно явление развития общественной мысли средневековья нельзя рассматривать без привлечения живописи той эпохи. Иконы и особенно многоярусная фресковая роспись храмов — это «Глубинная книга» средневековья, книга мудрости, где за стандартами евангельских или ветхозаветных сюжетов можно раскрыть целый ряд разных подборов и комбинаций этих сюжетов-клише, которые выражают индивидуальный замысел каждого отдельного заказчика или художника-исполнителя, замысел, поднятый иной раз на большую теософскую высоту. В Новгороде Великом сохранилось много икон и фресковых композиций эпохи подготовки и расцвета стригольничества, но искусствоведы не всегда интересуются историко-философскими проблемами — в трех монументальных книгах по новгородской живописи, вышедших в последние годы, нет ни слова о стригольниках; проблема поиска связей или их полного отрицания даже не поставлена[32]. А между тем в новгородско-псковской иконописи, и особенно во фресковых комплексах XIV–XV вв. можно найти многое, что тем или иным образом сопряжено с богословскими спорами или прямо с тезисами стригольничества. М.В. Алпатов высказывал интересные соображения на эту тему[33].

Необходимо обратить внимание на то, что в изобразительном искусстве Новгорода XIV в. появляется устойчивый интерес к тем христианским персонажам, которые имели непосредственную связь с богом: пророк Илья, Иоанн Лествичник, святые-пустынники (вроде Герасима), молившиеся богу в необитаемой пустыне, разумеется без всяких посредников. В этот ряд входит и псалмопевец Давид, постоянно обращавшийся к богу подчеркнуто лично от себя. В живописи появляется новый, гуманистический по существу образ человека: не условная схема, не аскет, потерявший жизненность своего облика, а осмысленный образ живого, думающего и чувствующего человека. Ослабляется условная «иконописность» и проступает не анатомический, а психологический реализм.

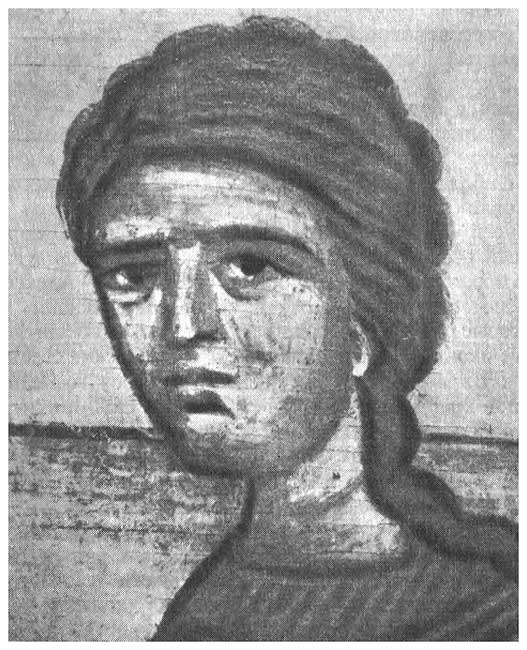

В качестве примера могу обратить внимание на известную икону «Рождество богоматери» (рис. 4) первой половины или середины XIV в.[34] Женщина на склоне лет, у которой никогда не было детей, родила вымоленного у бога ребенка (Марию, будущую мать Иисуса). Все персонажи картины встревожены происшедшим и ближайшим будущим — опасен преклонный возраст Анны… Наиболее выразительно лицо служанки, подошедшей к самому ложу роженицы: оно полно напряженной тревоги, переходящей в испуг. Так предельно обобщенно и сильно изобразить человеческие переживания мог бы и художник начала XX в. Это тоже знамение времени.

Рис. 4. Икона «Рождество богоматери» середина XIV в. Деталь. Служанка с тревогой смотрит на пожилую роженицу Анну.

В проблему стригольничества необходимо включить и обширный, многообразный мир прикладного искусства. Триптих с тремя дьяконами в центре всей композиции прямо ведет к стригольникам, руководимым дьяконами. В.Л. Янин справедливо связывает со стригольниками серебряный ларец Самуила с изображениями святых врачей бессребреников Козьмы и Дамиана[35] (рис. 5).

Рис. 5. Изображения святых — «безмездников» Козьмы и Дамиана на ларце XIV в. Стригольники, порицавшие духовенство за «дары» и поборы, противопоставляли ему культ Козьмы и Дамиана, «врачей безмездников» (отказывавшихся от платы).

Знаменитый Людогощинский крест из Новгорода 1359 г., работы мастера Якова Федосова, с его почти полным набором святых, общавшихся с богом без посредства духовенства и с многозначительной надписью о том, что с чистым сердцем можно молиться богу на любом месте (подразумевается — не только в церкви), быть может, наиболее значительный памятник прикладного искусства. Он изготовлен в тот год, когда гонитель стригольников — архиепископ Моисей — вторично «по своей воле» ушел с кафедры. Этот деревянный расписной крест как бы открывал тридцатилетнее владычество простого ключника Софийского собора — Алексея, которого лишь по недоразумению считают виновником «казни» 1375 г.[36]

Некоторые разделы мелкой пластики, как медное литье, каменные нательные иконки, выводят нас далеко за городские стены Новгорода и ведут в Царьград или в Иерусалим к гробу господню, куда со всех концов христианского мира стремились паломники-пилигримы, «калики перехожие». Такими пилигримами были новгородский владыка Василий Калика (1331–1352 гг.) и его современник Стефан Новгородец, оставивший интересное описание Царьграда середины XIV в. С каликами связано появление на Руси, и особенно в Новгороде, нагрудных каменных иконок с изображением «гроба господня» и разных апокрифических сюжетов как русской работы, так и привозных из Византии и с Востока[37].

Паломничество как общеевропейское историческое явление средневековья очень важно для понимания литературы и общественной жизни той эпохи. Константинополь, и Иерусалим, и многочисленные перепутья, по которым приплывали и приезжали к ним со всех сторон разноязычные паломники, были теми пунктами, где осуществлялось общение католиков и православных, еретиков и ортодоксов, несториан, ариан, павликиан и других всевозможных толков. Здесь рождались и разносились по свету многочисленные апокрифы, отражавшиеся и в древнерусской литературе, и живописи.

Упомянутый Стефан Новгородец (1348–1349 гг.) разыскал в Царьграде двух новгородцев, Ивана и Добрилу, которые жили здесь, «списаючи в монастыре Студийском от книг святаго писания, зане бо искусни зело книжному писанию»[38]. Нельзя не связать эту попутную заметку с интересом новгородцев того времени к «писанию книжному».

Потомки «калик перехожих» сохранили в своем репертуаре, в «духовных стихах» XIX в., стихи о земле, близкие к стригольническому «покаянию земле»[39]. Во время паломнических путешествий по христианскому Ближнему Востоку новгородско-псковские калики могли ознакомиться с восточнохристианской особенностью исповедоваться не священнику, а перед той или иной святыней[40]. А это, как мы хорошо знаем, было главным и определяющим положением учения стригольников, приносивших свое покаяние о грехах не человеку-иерею, а каменному кресту с вырезанной на нем сокращенной формулой покаянной молитвы.

Очень важным, но наименее всего выясненным в истории стригольничества является определение социального диапазона этого движения. Если удастся доказать наличие стригольнических книг, стригольнической иконописи и тем более дорогостоящих фресковых росписей в каменных храмах (там, где стригольники вправе заказывать