Австралия. Полная история страны

Британские чиновники и офицеры, находившиеся на службе в далекой колонии, делали свое дело, не вдаваясь в ненужные подробности. Колонизировать так колонизировать. Осваивать новые территории – так осваивать.

В долине реки Хоксбери, впадавшей в океан в тридцати километрах к северу от Сиднея, обнаружились плодородные земли, которые британцы начали осваивать с 1794 года. Здесь на фермах работали не только осужденные, но и солдаты, охранявшие границы поселения от набегов туземцев. В 1793 году для ускорения колонизации всем, кто служил в колонии, вплоть до рядовых солдат и низших клерков, было дано право на получение земельных наделов, размер которых начинался с пятидесяти акров [35]. Надо сказать, что солдаты хозяйничали успешнее каторжников, поскольку их мотивация была гораздо выше: они надеялись продолжить заниматься сельским хозяйством после выхода в отставку и потому старались на совесть, обрабатывая свои участки, в то время как труд каторжников, по большей части, был принудительным.

Война на реке Хоксбери

Давайте поставим себя на место аборигенов и представим такую ситуацию. Ваше племя живет здесь испокон веков, с того самого дня, когда небесный владыка Байаме создал первых людей из красной земли гор. У вас есть земля, которую дал вам владыка Байаме для проживания и пропитания. На этой земле есть места, в которых хорошо растет батат – одна из основных составляющих вашего рациона. Однажды с юга приходят большие белые люди и сажают свои растения (кукурузу) на тех полях, с которых вы привыкли собирать батат. Кому принадлежит урожай – вам, исконным владельцам этих земель, или пришельцам, которые начали хозяйничать здесь без спросу? Разумеется, вам, и двух мнений по этому вопросу быть не может.

А теперь поставьте себя на место цивилизованных британцев. Ценой тяжких трудов вы возделали «ничейную» землю, вырастили на ней урожаи кукурузы, но не смогли собрать его целиком, потому что добрую половину увели у вас буквально из-под носа наглые дикари. Можно мириться с подобным самоуправством? Разумеется, нет, и двух мнений по этому вопросу быть не может.

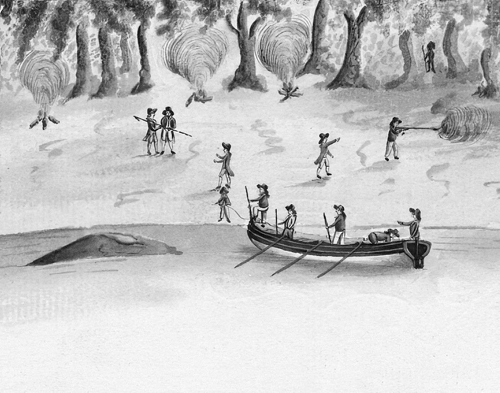

Неизв. художник. Аборигены пронзают копьем губернатора Артура Филиппа. Ок. 1790

Война на реке Хоксбери и ее притоке, реке Непин, стала первой между колонистами и аборигенами, конкретно – народом даруг. Она представляла собой цепочку отдельных конфликтов и растянулась более чем на двадцать лет – с 1794 по 1816 год. До 1804 года стычки носили малочисленный характер и нередко заканчивались «малой кровью». Никакой статистики, разумеется, не велось, но принято считать, что за первые десять лет конфликта погибло от 30 до 40 аборигенов и около 20 британцев. Столкновения проходили по одной и той же схеме: группа туземцев нападала на ферму, колонисты давали отпор, но от преследования благоразумно воздерживались, поскольку не знали здешних мест за пределами зоны своего хозяйствования и вообще опасались стычек в лесу, где врагам помогала сама природа.

В 1803 году совпали два обстоятельства. Во-первых, третий губернатор Нового Южного Уэльса Филип Гидли Кинг (тот самый офицер, которому Артур Филлип в 1788 году поручил командование экспедицией на остров Норфолк) решил резко увеличить освоение земель в долине Хоксбери. Площадь новых земель составила около 4 500 акров [36], а в следующем году Кинг выделил для освоения 20 000 акров [37] и еще половину от этого количества распределил в виде грантов между свободными поселенцами.

Правила расчета «грантовой» земли изменялись, но в среднем за каждые три фунта стерлингов, вложенных в колонию, выдавалось сорок акров, причем живность, которой в те времена недоставало, оценивали более щедро, нежели сельскохозяйственный инвентарь и прочие «неодушевленные» грузы. При таком подходе самая малоимущая поселенческая семья могла рассчитывать на 200 акров земли [38], но на деле переселенцы получали больше. Денежные средства, имевшиеся у поселенцев, при расчете площади грантов не учитывались – имели значение только материальные сельскохозяйственные «атрибуты». Благодаря такой практике поселенцы старались привезти как можно больше живности и инвентаря, а наличных денег, крайне необходимых для развития хозяйства, имели мало. Такой подход привел многих к скорому финансовому краху, но тем не менее практика расчета наделов оставалась прежней. Кроме того, 200 акров земли выдавалось за каждого взрослого человека, прибывшего в колонию не за счет казны (таким образом поселенцев поощряли к привозу большого количества работников).

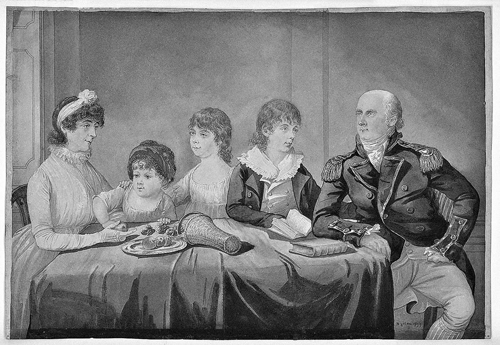

Роберт Дайтон. Портретный рисунок Филиппа Паркета Кинга, его жены, а также их детей – Элизабет и Анна Мария. 1799

Активность Кинга по освоению земель «стимулировалась» из Лондона, постоянно требовавшего от губернаторов снижения расходов по содержанию колонии, в первую очередь – перехода на полное продовольственное самообеспечение. Пускай большую часть провизии доставляли не с берегов Альбиона, а из Кейптауна или с Таити, это все равно обходилось очень дорого.

Во-вторых, в 1803 году случилась сильная засуха, сильнее сказавшаяся на аборигенах, у которых не было запасов продовольствия и возможности его получения извне. Участились нападения на поля и фермы колонистов. Нападали не из мести или желания прогнать незваных гостей (к тому времени уже стало ясно, что эта задача невыполнима), а ради пропитания. Многие нападения совершались большими группами в несколько сотен воинов. Для охраны поселений губернатору пришлось направить в долину Хоксбери дополнительные отряды солдат. Теперь британцы не только защищались, но и сами нападали на лагеря аборигенов в ходе ответных карательных акций.

Решительные меры позволили навести порядок, и в 1806 году могло показаться, что в этих неспокойных местах наконец-то воцарился прочный мир. Но не тут-то было, в 1812 году грянула очередная засуха, приведшая к новой серии конфликтов. Война приобрела особую остроту в апреле 1814 года, когда аборигены разгромили несколько ферм подряд. Дальше события развивались по нарастающей: то британцы застрелят мальчика-аборигена, воровавшего кукурузу, то туземцы убьют работавших в поле колонистов. Однако к началу 1815 года страсти улеглись, и этот год в целом оказался спокойным. Но британцы уже не обольщались, они понимали, что новая засуха снова разожжет пожар войны. Засуха случилась очень скоро – в январе 1816 года, а в марте аборигены, ограбившие одну из ферм, убили четверых колонистов, которые бросились за ними в погоню. Буквально на следующий день была ограблена другая ферма, а вскоре дело дошло до нападения аборигенов на административный центр в Гленрое. Ежедневно что-то происходило – то убийство фермеров, то нападение на правительственный фургон, то очередной захват продовольствия.

В апреле 1816 года пятый губернатор Нового Южного Уэльса Лаклан Маккуори, решительный, как и положено шотландцу, отправил против аборигенов несколько батальонов, которые предприняли карательные акции в трех направлениях – в долине Хоксбери, в долине реки Непин и на отдаленных пастбищах, с которых аборигены регулярно угоняли скот.

Некоторые историки называют эти карательные акции «резней» – и не слишком грешат против правды. Аборигенов более не устрашали, их истребляли и изгоняли из родных мест. Не пострадали лишь единицы – те «ренегаты», которые служили проводниками у британцев. Как впоследствии выразился Джон Данмор Лэнг, один из лидеров прогрессивного австралийского общества середины XIX века, «всех вод Новой Голландии не хватило бы для того, чтобы смыть кровь с рук уважаемых членов общества колонии Новый Южный Уэльс». Но так или иначе, а в долину Хоксбери и на лежащие рядом земли навсегда пришел мир.

«Новые лорды»

У раздачи наделов военным и гражданским служащим была крайне неблагоприятная изнанка. С одной стороны, темпы колонизации ускорились и доля собственного продовольствия в Новом Южном Уэльсе стала неуклонно расти, что не могло не радовать. С другой – была создана почва для злоупотреблений, которые привели к образованию касты «новой австралийской аристократии», державшей в своих руках и бразды правления, и лучшие земли, и все финансовые рычаги. Такое положение скорее тормозило развитие Нового Южного Уэльса, нежели способствовало ему. Каторжники стали чем-то вроде рабов на плантациях «новых лордов», с которыми не могли конкурировать свободные поселенцы. Короче говоря, вышло по пословице – «Развели огонь, чтобы сварить похлебку, но не заметили, как сожгли дом». Классическим примером «нового лорда» может служить капитан Джон Макартур, казначей Новоюжноуэльского корпуса. К 1801 году он владел состоянием в 20 000 фунтов, в частности, более чем 1 000 гектаров земли. И это при том, что в 1791 году Макартур прибыл в колонию с пустыми карманами.

Дэвид Октавиус Хилл. Портрет Фрэнсиса Гроуза. XIX век

Злоупотребления начались в 1792 году, сразу же после того, как колонию покинул заболевший губернатор Артур Филлип. До прибытия в 1795 году нового губернатора – коммодора Джона Хантера, который в свое время был заместителем Филлипа, а затем вернулся в метрополию, – губернаторские обязанности в должности вице-губернатора исполнял командир Новоюжноуэльского корпуса майор Фрэнсис Гроуз. Гроуз начал с того, что раздал своим офицерам крупные земельные наделы и предоставил им монопольное право на портовую торговлю (себя он тоже при этом не обделил).

Самым выгодным и востребованным товаром в Новом Южном Уэльсе стал ром, позволявший колонистам хотя бы на время отвлечься от тяжелой жизни. Прибыль от торговли ромом доходила до пятисот процентов, а спрос на него был настолько велик, что ром практически превратился в неофициальную валюту колонии. Сначала он завозился из Калькутты, а затем было налажено его производство в Сиднее из местного сырья. Новоюжноуэльский корпус в Сиднее прозвали «Ромовым корпусом», поскольку торговля ромом стала не побочным, а основным занятием офицеров. Впрочем, с равными же основаниями его можно было назвать и «Шерстяным корпусом», поскольку другой важнейшей статьей доходов офицеров был экспорт в метрополию шерсти овец-мериносов, разведению которых положил начало все тот же Джон Макартур, бывший весьма предприимчивым человеком, настоящим «двигателем прогресса» (правда, вектор этого прогресса был направлен не столько на благо общества, сколько на наполнение карманов самого Макартура).