Австралия. Полная история страны

На плантациях тростника? О, какая потрясающая наивность! На сегодняшний день ареал обитания тростниковой жабы тянется широкой полосой от Дарвина [72] до Сиднея, и это пока еще не предел!

Сначала жаб размножали в неволе, пока их число не дошло до 60 000 (на это потребовалось менее двух лет, поскольку размножаются жабы быстро), а затем выпустили на плантации. Очень скоро выяснилось, что к жукам-вредителям жабы большого интереса не проявляют, предпочитая поедать других насекомых, но это стало наименьшим из неприятных сюрпризов.

Австралийские условия оказались для жаб благоприятными, что привело к активному их размножению. Если пользы от жаб не было никакой, то вреда от них вышло много. Прежде всего, был нанесен огромный ущерб местной фауне. Хищники, не знакомые прежде с жабами, пытались употреблять их в пищу и погибали, а массовая гибель хищников приводит к нарушению экологического баланса. Кроме того, тростниковые жабы оказались весьма инвазивным биологическим видом: они вытесняли других животных из мест своего обитания, лишая природу многообразия. Одних жабы поедали, а других оставляли без пищи.

Распространившись по северу и востоку материка, жабы в настоящее время занимают территорию площадью свыше 1 000 000 квадратных километров, на которой обитает около 1,5 миллиардов особей (а началось все с каких-то 60 000 каких-то восемьдесят лет назад). Скорость распространения жаб неуклонно возрастает. В сороковых годах ХХ века она составляла около 10 километров в год, а сейчас дошла до 60. Увеличению скорости способствуют эволюционные изменения: задние лапы жаб становятся длиннее и мощнее, что позволяет им передвигаться быстрее. Впору заподозрить, что естественным отбором управляют какие-то силы зла, но на самом деле все очень просто: наиболее быстрые и выносливые особи первыми попадают в богатые пищей места и питаются лучше своих «коротколапых» собратьев. А тот, кто лучше питается, живет дольше и чаще совокупляется, иначе говоря – оставляет больше потомства. Со временем в популяции начинают преобладать «длиннолапые» особи.

Кстати говоря, в ходе одного из экспериментов было установлено, что в сухую погоду жабы могут преодолевать за ночь около 2 километров! И это при том, что длина взрослых особей в среднем составляет 13 сантиметров. Получается, что за сутки (днем жабы обычно отдыхают) жаба способна преодолевать расстояние в 15 тысяч раз превышающее длину ее тела!

Чего только не пробовали австралийцы для борьбы с жабами, начиная с простого отлова и заканчивая распылением ядов, но ни один способ не дал желаемого результата – даже не полного, а какого-то значимого снижения поголовья. Если и удается очистить какой-то участок местности, то очень скоро жабы заселяют его заново.

Помимо разработки способов уничтожения жаб, Министерство окружающей среды Австралии пытается отучить хищников от употребления тростниковых жаб в пищу. На сегодняшний день наиболее действенным способом считается раскладывание «сосисок» из обезвреженного мяса тростниковой жабы с добавлением веществ, вызывающих рвоту.

Тростниковая жаба стала одним из символов штата Квинсленд и жаргонным прозвищем его жителей. В Таунсвилле, неофициальной столице Северного Квинсленда, ежегодно проводится День жабы, во время которого жители города соревнуются в ловле жаб. Победителем считается тот, кому удается поймать самый большой экземпляр. Хорошо, когда у людей получается относиться к проблемам с юмором. Некоторые квинслендцы даже называют свой штат Тодслендом [73] – вот до чего доходит их непредвзятость.

Хочется верить, что четвертой «экологической трагедии» в Австралии не произойдет. Впрочем, кто знает.

Глава одиннадцатая

Австралийские колонии во второй половине XIX века

Конец каторги

Золотая лихорадка поспособствовала не только экономическому развитию австралийских колоний, но и бурному приросту населения, которое за пятидесятые годы XIX века возросло в 2,5 раза и к 1861 году составляло 1 000 000 человек, а к 1900 году приблизилось к 4 миллионам. Резкое увеличение количества работников позволило Австралии окончательно порвать со своим каторжным прошлым: последняя партия осужденных прибыла в Западную Австралию в 1868 году (в Новый Южный Уэльс каторжники перестали поступать еще в 1840 году, а на Землю ван Димена – в 1853 году). Австралийские магнаты предпочли бы эксплуатировать дешевый труд осужденных и дальше, но правительству приходилось считаться с мнением общественности, в основном представленной наемными рабочими, опасавшимися конкуренции с каторжниками. Определенную роль сыграли и социальные соображения: процент бывших осужденных среди граждан австралийских колоний десятикратно превышал аналогичный показатель в метрополии. Властям не хотелось увеличивать его дальше, тем более что многие отбывшие наказание были склонны к рецидивам.

Межнациональные проблемы

Приток свободных переселенцев изменил национальный состав австралийского общества, в котором (среди колонистов и их потомков) прежде доминировали англичане и шотландцы. Сначала они были разбавлены ирландцами, изгнанными из родных мест Великим картофельным голодом сороковых годов XIX века [74]. Затем к ним присоединились американцы, китайцы и меланезийцы, которых в Австралии на французский манер принято называть канаками. Американцев и китайцев привлекло на австралийский континент золото – правда, подход к добыче был у них разным. Американцы, подобно австралийцам и вообще большинству старателей, искали «легкой наживы», то есть возможности добыть много драгоценного металла в краткие сроки. Китайцы же поселялись на приисках, оставленных белыми людьми по причине низкой добычи, и разрабатывали их, выгребая все золото подчистую. Трудолюбие, многочисленность и умение довольствоваться малым делали китайцев опасными конкурентами. Один из членов законодательного совета Виктории сравнивал китайцев с «веревкой, которая мягко ложится на шею и душит насмерть». Взаимная неприязнь привела к столкновениям между китайцами и «белыми» колонистами, столкновения быстро переросли в погромы, потребовавшие вмешательства войск, и потому власти были вынуждены ограничить эмиграцию китайцев.

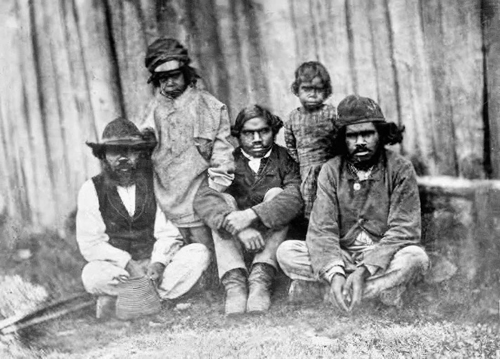

Фермеры-аборигены в протекторате Паркера, Виктория. 1858

Аналогичная история вышла и с канаками, которых привозили для работы на плантациях сахарного тростника. Канаки были еще более неприхотливыми, чем китайцы, и настолько же трудолюбивыми. По сути, они были готовы работать за еду, кров и мелкие удовольствия в виде дешевой выпивки (с которой у них отмечались крупные проблемы). Разумеется, жители Квинсленда, где находились плантации, встретили канаков в штыки. До погромов дело не дошло, но общественный протест принял настолько выраженную форму, что в конце XIX века власти колонии были вынуждены запретить работу канаков на плантациях, и это при том, что местная администрация была крайне зависима от богатых сахарных плантаторов. Но спокойствие в обществе превыше всего, а около 70 % австралийцев работали по найму, и с ними приходилось считаться.

Преимущества австралийской жизни

Надо сказать, что во второй половине XIX века, до кризиса девяностых годов, работать по найму в Австралии было выгоднее, чем где-то еще. Относительный дефицит рабочих рук обеспечивал хорошую оплату труда, которая в среднем оказывалась выше, чем в Соединенных Штатах или Великобритании (а кое-где к жалованью добавлялся бонус в виде бесплатного трехразового питания). Кроме того, до конца века в австралийских колониях не было безработицы: любой, кто желал трудиться, мог подыскать себе посильное занятие.

В аналогичной благоприятной ситуации находились и предприниматели. Власти всех колоний, пока еще не превратившихся в штаты, делали ставку на привлечение капиталов, поэтому налоги на предпринимательскую деятельность, а также на недвижимость повсюду были низкими, а кое-где могли и вообще отсутствовать. Более того, деятельность по освоению новых земель предполагала определенные правительственные субсидии. «Райскими» такие условия назвать было нельзя, потому что проблем у предпринимателей хватало и конкуренция между ними была весьма ожесточенной, но вести бизнес в Австралии было гораздо проще, чем в метрополии.