Морские досуги №6,

Попутного ветра, капитан!

Часть 2

Из воспоминаний А. Капитанова

Перед созданием рукописи книги «Океанские опоры космических мостов», её автор Олег Максимович Павленко попросил меня, как и многих других ветеранов космического флота, написать свои воспоминания об эпизодах в собственных рейсах, особенно связанных с опасностями, поворотами судьбы из-за которых менялись планы экспедиционных рейсов. Особенно ему не хватало материалов об экстремальных ситуациях, связанных с острыми ситуациями на судах флота. Ведь за 30-летний период существования космического флота на нём было всё: вооружённый захват и аресты судов в океане, ночное столкновение с рыболовным судном в Атлантике, ситуации грозящие возникновением пожара или взрыва, было много случаев борьбы за жизнь моряков в океане и всякого…

Анатолий Капитанов на площадки башни Евромаст. Роттердам июль 1990 г

Ниже прилагается отрывок из моих воспоминаний, предложенных автору 4-томника, он об экстремальной ситуации на флагмане космического флота, когда в результате длительных пребываний судна в штормовых условиях рейсов, в борту накопилась усталость корпуса и металл не выдержал.

Флагман космического флота СССР НИС «Космонавт Юрий Гагарин»

На внешней части двойного борта «Гагарина» ниже ватерлинии образовалась трещина, через которую в танки с мытьевой водой стала поступать солёная забортная вода. Угрожающая жизни судна ситуация возникла в рейсе после прохождения плотных льдов восточного побережья Канады.

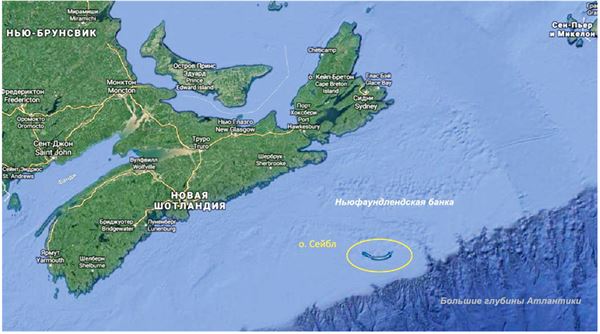

Во второй половине 80-х годов точка работы «КЮГ» сдвигалась от коварного острова Сейбл всё более на северо-восток. Отчасти это объяснялось возрастающим действием радиопомех береговых станций, мешающих приёму сигналов с космических аппаратов, а также периодическим увеличением прибрежной морской экономической зоны Канады. Для работ стало лучше, мы ушли из зоны непрерывного тумана (в летнее время). Больше не рычал громким басом гудок, признанный самым мощным на советском пассажирском флоте. Этот германский ревун был специально снят с теплохода «Максим Горький» и сознательно, в дополнение к штатному гудку, установлен на «Гагарине» в районе кормовой надстройки. В соответствии с уставом мореплавания, при нахождении судна в плотном тумане, предупредительный звуковой сигнал подаётся ежеминутно. Представьте себе, где бы Вы не находились на судне, в любое время дня и ночи, ежеминутно клокочет вибрирующий низким басом мощный судовой гудок. Особенно неприятно было засыпать под этот монотонный, пробивающий стены и палубы низкий звук, который, как казалось, даже мёртвого разбудит. Своей работой он, несомненно, действовал на психику моряков, добавляя усталости и без того загруженному режиму работы, без выходных и солнца.

Выйти на палубу было противно, стояла промозглая сырость. А ревун действовал по уставу, включался автоматически, заглушал речь и не давал сосредоточиться мыслям. В таких условиях гагаринцы и королёвцы пребывали длительными месяцами. Рабочее время, трижды за шестимесячный рейс, плавно сдвигалась на ночное время. Образно говоря, тревожный бас нашего неуёмного гудка сигнализировал другим судам, находящимся в ближней зоне, следующее: «Здесь, возле печально известного на Земле острова Сейбл, снискавшего дурную славу «пожирателя кораблей», нахожусь я, самое крупное в мире НИС «Космонавт Юрий Гагарин». Будьте осторожны, тут зона плотных туманов! Держитесь подальше от «кладбища Северной Атлантики».

Остров Сейбл на карте Северной Атлантики — район работ судов МКФ на

Ньюфаундлендской банке

Зона сильных туманов существовала вокруг острова в летнее время, она образовывалась в результате «касания» (трения) двух встречных течений: тёплого — с юга Атлантики и холодного, Лабрадорского — с северного направления. Несомый «трущимися» течениями песок и образовал «саблеобразный остров», самый коварный из всех нанесённых моряками на карты. Оттого и назван он «Сейбл», что по-французски означает «сабля». Пожалуй, самая важная особенность «смертоносной пятидесятикилометровой сабли» — то, что она постоянно движется, беспрестанно меняя свою конфигурацию и очертания. В прошедшее столетие, как установлено учёными, остров сдвигался и продолжает двигаться примерно на 200 метров в сторону центра Северной Атлантики. Со времён глубокой древности мореплаватели, оказавшись в туманном пространстве острова, попадали в его песчаные объятия.

Из истории кораблекрушений известно, что в зыбучих песках острова нашли свою смерть тысячи судов. По статистике, до ХХ века, натыкаясь на мель, здесь терпели катастрофу в среднем три судна в два года. Парусники и пароходы буквально в считанные дни поглощались движущимся песком. Затягивая их в себя, ломая и переворачивая, ненасытный остров порой снова обнажал их остовы на своей поверхности, демонстрируя человеческие кости и удивительные реликвии разных времён и народов. Вот почему за островом справедливо закрепились и такие названия как «Остров скелетов», «Остров призраков». В морском музее порта Галифакс, самого крупного порта на восточном побережье Канады, есть немало экспонатов, подаренных островом, и коллекция постоянно пополняется новыми находками.

Выше чаек. Профилактические работы на антенне дальнего космоса связи.

С начала прошлого века «Сейбл» обезврежен установкой на нём радиомаяков. На острове дежурит команда канадских спасателей. В помощь этим спасателям, находясь в непосредственной близости от острова, почти двадцать лет крупные суда космического флота АН СССР извещали своими гудками туманные окрестности, предупреждая об опасном районе другие, проходящие мимо суда.

Наш флагман мог стоять здесь полдня на якоре или идти малым ходом с любым удобным для работы антенн курсом судна. При этом он не удалялся далеко от той единственной и самой удобной для проведения работ точки на Земле, выбранной баллистиками ЦУП-а для управления полётом пилотируемых космических кораблей. А точка эта имела самые нарицательные названия на морских картах мира. Воспоминания о годах, прожитых на судне, в том гнилом месте Атлантики воскрешают тяжёлый бас судового гудка, донимающую сырость, длительную, до 12 рабочих часов в сутки космическую вахту и великолепную рыбалку в осеннее время (о которой можем рассказать в отдельном выпуске сайта МКФ).

Уйдя подальше от окутанного туманами «пожирателя кораблей», моряки получили возможность видеть солнце, вести покраску судна. Ущемлёнными оказались только рыболовы, привыкшие к своему ремеслу на мелководье, а в новом районе работ глубины были от ста метров и выше.