Морские досуги №6,

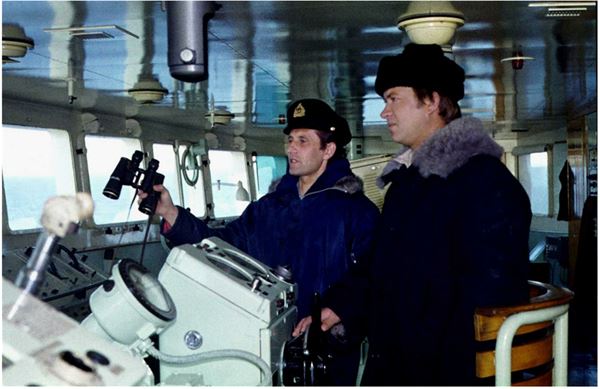

Рулевая рубка Штурман В. Филимонов и рулевой матрос В. Привалов

Она возникла после весеннего захода в хорошо знакомый нам канадский порт Сидни. Весной побережье острова Кейп-Бретон сковано льдом, но наш "Гагарин" успешно преодолел сотню миль в Сидни и обратно. Однако после прохождения льдов, ниже ватерлинии в борту образовалась трещина. Догадались об этом не сразу. Первый признак беды проявился в солёности мытьевой воды. Капитан и главный механик были встревожены и искали причину всеми доступными способами. Внешне, чтобы не посеять панических настроений, руководство проявляло спокойствие, но предпринимало всё возможное, чтобы отвратить беду.

Заходы в крупнейший порт Канады Галифакс на восточном побережье страны, близко находящийся от нашей рабочей точки, нам тогда не планировали. Сама Канада в этом неоднократно отказывала. Капризничая на наши неоднократные запросы о заходе, будто вредничала, предлагала на выбор Сидни (о. Кейп-Бретон) и ещё севернее — Сент-Джонс (о. Ньюфаундленд). Из-за опасного (для крупного судна), узкого и скалистого фарватера створа бухты, зайти в Сент-Джонс у «Гагарина» потенциально вообще не было возможности. О «героических» заходах в этот порт нашего сменщика у Сейбла, НИС «Академик Сергей Королёв», слышал рассказы непосредственных участников его рейсов. Проход в порт узок, долгое время года скован льдом, торчат острые скалы. Когда НИС «АСК» прибыл в этот порт впервые, капитан судна получил высокую оценку своим действиям от капитана порта и местных агентов. Но что поделаешь, есть то надо, вот и шли за снабжением в отдалённые, невыгодные порты.

Шторм в точке работ с высотой волн 20 метров

Отказывая нам в заходе в Галифакс, Канада вредничала, предполагаю, из-за случая падения на её территорию советского спутника с энергетической установкой на изотопах («Космос-954», 29 января 1978 г.) и радиоактивным заражением местности в точке падения. Никаких сообщений о политической шумихе, поднятой вокруг этого инцидента, до нас не долетало. Об этом факте, узнал из прессы потом, на берегу.

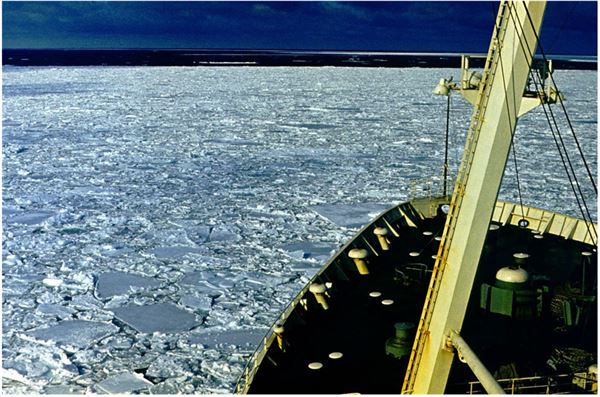

Чтобы зайти в Сидни, в то весеннее время года, флагман самостоятельно, без помощи ледоколов, преодолел около сотни миль прибрежных льдов. Всем находящимся на борту запомнилось красивое зрелище прохождения белой ледяной глади. После беспрестанно снующих волн произошла резкая смена

«умиротворения» окружающей среды. Вокруг до горизонта была неподвижная белая равнина. Сначала мы входили в тонкую кромку прибрежных льдов с длинными узкими водными извилинами во льду и проталинами, как озёра.

Двигаясь по курсу, судно беспокойно рыскало то влево, то вправо, пользуясь для прохода свободными от льда извилинами. На ровной, покрытой снегом поверхности изредка можно было заметить тёмные силуэты — отдыхающих от рыбной ловли морских львов и их светлых детёнышей — бельков. Некоторых особей можно было рассмотреть невооружённым глазом. Они не проявляли испуга при виде проплывающего мимо них огромного «айсберга» с коронами мощных антенн. Настороженные нерпы оставались неподвижными на кромке льда и не пытались нырнуть в воду. Отдельные длинномордые тела особей отдыхали на льдинах вблизи своих детёнышей. Объявив широкой свою океанскую экономическую зону, Канада тем самым ограничила доступ рыболовным судам других государств в эту мелководную, богатую рыбой, зону Атлантики. А вместе с рыбой нерп тут прибавилось. Приблизительно 80 % канадской рыбодобычи уходило на экспорт в США. С учётом этого факта, Канада ревностно охраняет границы своей рыбопромысловой зоны, следит за экологическим состоянием этой обширной океанской банки. Работая рядом с зоной экономических интересов Канады, моряки были частыми свидетелями неустанного контроля береговой охраны Канады за нахождением в этой зоне судов иностранных государств. Над нами барражировали патрульные самолёты с красным кленовым листом. Чтобы не нарушать установленных экологических требований, мусор, накапливаемый на корме, периодически сжигался на месте под контролем пожарной команды судна. В редких случаях, за пределами экономической зоны Канады и на дальних переходах через океан, судовые отходы «майнались» там, где были большие глубины.

При заходах «Космонавта Юрия Гагарина» в Сидни, нас радушно приглашали к себе в гости персонал и студенты колледжа береговой охраны Канады, где обучались студенты из разных государств. В колледже организовывались международные спортивные встречи между студентами и сборными командами судна. Наши спортсмены-любители всегда проигрывали студентам в баскетболе, Не удивительно, в составах команд колледжа играли акробатически ловкие чернокожие студенты. Зато в волейболе и шахматах мы всегда держали неоспоримое первенство. В сборную команду наших волейболистов входили мастера спорта от экспедиции Абид Изудинов и Виктор Воробьёв. Сборную шахматистов «Гагарина» всегда возглавлял капитан Григорьев Г.Ф, в неё от экспедиции неизменно входили такие сильные шахматисты как Пётр Спиридонов и Евгений Евграфов. В одном из последних турниров, на 10 столах: одна ничья и 9 побед!

Колледж береговой охраны был расположен в глубине лесного массива неподалёку от деревянного причала нашей стоянки. Он впечатлил нас своим тихим уютом, совершенством учебных помещений и лабораторий, залов для занятий спортом, куда и приглашали советских моряков для совместного отдыха. Но были предложения и более интересные. Например, вместе покататься на лыжах (снаряжение предлагалось) или вместе со студентами поплавать в бассейне, отчего наше руководство обычно отказывалось. Студенты охотно показывали морякам интерьеры колледжа и свои комфортабельные двухместные номера.

Курс на порт Сидни через лёд толщиной полметра

Итак, утром, в яркий солнечный день апреля, мы входили в белоснежное пространство прибрежных льдов огромной ньюфаундлендской банки. Справа по борту на белом фоне уходящего ледяного полотна нас сопровождало редкое явление — чёткая движущаяся тень флагмана. За бортом стоял треск и шорох от ломки океанского льда. Периодически возникал пронзительный звук похожий на резку оконного стекла. «Гагарин» шёл полным ходом, врезаясь в лёд, как в скорлупу.

У судна между бортами 33 метра. Когда смотришь на него спереди с близкого расстояния, то корпус судна представляется «тупым утюгом». Эта форма судна-гиганта, по наблюдениям сверху, приводила к замедлению скорости продвижения в плотных льдах. Если смотреть вперёд с верхнего мостика на лёд перед носом судна, становится заметно, при вхождении в плотные ледяные поля скорость хода снижается. И наоборот, вырвавшись из окружения плотного льда, чувствуется разгон на чистой воде. По мере приближения к берегу лёд становился плотнее и толще, ровная гладь сменилась торосами. Наслоения сдвигающегося от трещин льда были хаотически разбросаны вокруг. В это время от носовой части судна доносился уже не треск и шорох раскалывающегося льда, а грохот отваливающихся от бульбы ледяных глыб. Судно продолжало свой путь, практически не сбавляя хода. Его бульба, подводная выступающая часть носа, работала почти по ледокольному принципу, только с обратным знаком. Она врезалась в лёд, поддевая его снизу, и заставляла глыбы льда приподыматься, переворачиваться и отваливаться по сторонам как от лемеха..

Встреча с буксирами

Казалось, будто огромный плуг бороздит толстую корку ледяного покрова океана. Так лёд расступался на пути судна. Отваливающиеся от «лемеха» льдины достигали сорока сантиметров в толщину, они переворачивались и ломались, тесня друг друга, с шумом крошились на обломки. Этот шум прерывался шлепками падающих друг на друга новых глыб, а вдоль бортов был слышан их скрежет. «Гагарин» стремительно шёл, не сбавляя оборотов. Такую тактику борьбы со льдом выбрал сам капитан Г.Ф. Григорьев. Он то и дело выходил на крылья мостика оценить обстановку, присматривался к толщине льда. По прибытии в порт, капитан порта Сидни высказал Георгию

Фёдоровичу своё восхищение мореходным качествам судна не ледокольного типа За кормой оставалась широкая полоса из серой ледяной каши. Она существовала недолго, льды стремились скорее сомкнуться за нашим шлейфом, не оставляя доказательств нашего вторжения в их царство.

У причала в порту Сидни

Ближе к вечеру солнце, снижаясь, окрасило небо сначала жёлтым, потом багровым цветом. Медленно ползли вдоль бортов ледяные поля с контрастно подчёркнутыми ледяными нагромождениями. Казалось, будто огромная борона неровными зигзагами прошлась по ледяному полю. С наступлением сумерек продвигаться через ледяную твердь становилось труднее. Стали на якорь. Приняв нас за рыболовное судно, стаи чаек слетелись на края проруби вокруг лениво вращающегося винта. Прогуливаясь по палубе, возникало непреодолимое и соблазнительно неосуществимое желание — спуститься за борт на заснеженный лёд, пройти хоть немного в сторону, чтобы сфотографировать «вмёрзшее» в него судно.

Рано утром движение к берегу продолжили без помощи канадских ледоколов. За льдами, на тонкой земной полосе были видны трубы чугунолитейного завода острова Кейп-Бретон, клубящиеся коричнево-розовым дымом. По мере приближения к заснеженному берегу полуострова Новая Шотландия, в нём вырисовывался створ бухты. В ожидании нашего прибытия у входа в пролив дежурил ледокол с красными бортами и вертолётом на корме такого же цвета. Продвигаться вперёд самостоятельно становилось труднее. Ледокол, совершив вокруг нас круг почёта, помог выбраться из ледяного плена. В порт следовали за ледоколом. К корме на короткой дистанции пристроились буксиры, которые сопровождали нас до постановки к причалу.