Должно быть, человек этот был выбрит дня два или три тому назад: на одутловатых болезненно-бледных щеках ясно виднелась пробивающаяся щетина иссиня-черных волос.

Если бы не эти глаза, — глаза сокола, или орла, — я бы не узнал, кто это, хотя его образ врезался мне неизгладимо в память в день битвы при Ватерлоо…

А он… Он узнал меня с первого же взгляда.

Как тогда, при Ватерлоо, он подошел ко мне, улыбнулся, пухлыми пальцами схватил меня за ухо и больно ущипнул, потом щелкнул меня по лбу и сказал:

— Помню! Английский бульдог! Одиннадцатого линейного стрелкового полка! Ватерлоо! Полк был уничтожен атакой кирасир Келлермана. Двух бульдогов взяли в плен. Один был офицер в чине лейтенанта.

— Это был мой отец, — пробормотал я.

— Другой был рядовой солдат! И он, дурак, прятал свое полковое знамя за пазухой…

— Это был я! — еще более глухо пробормотал я.

— Я подарил тебе свою золотую табакерку! Помнишь?

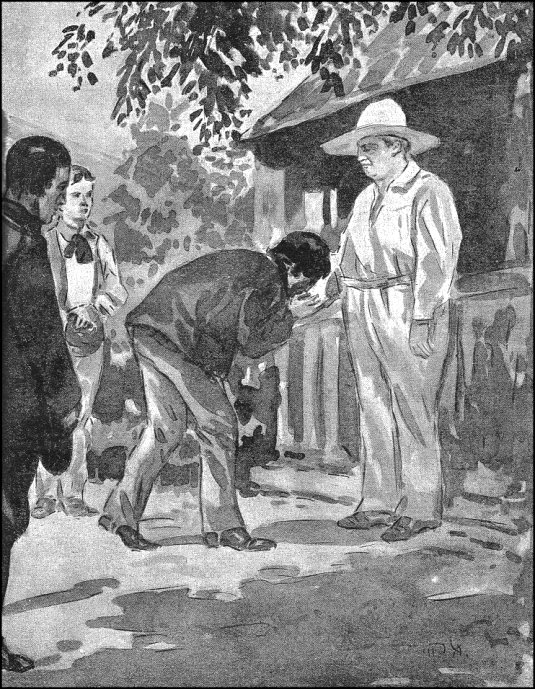

Вместо ответа я схватил руку, снова тянувшуюся к моему уху, и поцеловал ее. Да, поцеловал. И не стыжусь признаться в этом. Ведь это была рука не простого смертного, а полубога. Рука героя, водившего легионы по полям всей Европы. Это была рука Наполеона Великого.

И его странно прозрачные глаза неуловимого цвета, то казавшиеся почти черными, то чуть ли не голубыми, кажется, сделались на миг влажными, а толстые, припухшие веки как будто еще отяжелели и задрожали.

— Не надо плакать, — произнес он глухим голосом. — Такова судьба… Никто не виноват… И… и, может быть, все еще изменится, все еще поправится…

Наши матросы с жадным любопытством глядели издали на эту сцену. Заговорить они не смели. Только переглядывались.

И потом один из них, — это был боцман Гарри, кутила, пьяница и забияка, сделал шаг вперед, дернул меня за рукав и хриплым голосом сказал, показывая черным пальцем в сторону Наполеона:

— Это Бони? Ну, так скажите ему, Браун, что мы, матросы с «Ласточки» обо всем этом думаем.

Гарри обвел широким жестом, показывая на голые скалы Святой Елены, на приземистые постройки Лонгвуда и на грубый костюм самого Наполеона.

— Скажите ему, Браун, что это все — чистое свинство! Да! И что честная матросня такого хамства никогда не сделала бы. Да! На это способны только мелкие душонки сухопутных крыс, штафирки! Вот что… А мы, матросы, тут не при чем. И если бы от нас зависело, мы бы этого свинства не позволили! Вот что.

Подумав немного, Гарри продолжал свою речь:

— И еще спросите вы Бони, Браун: может, штафирки ему и табаку не дают. Ну, так вот что… Ребята! Выворачивай карманы! Поделимся с Бони табачком, если не можем поделиться ничем другим.