И, с облегчением положив трубку, Татьяна Егоровна накинула пальто и вышла из кабинета, аккуратно заперев дверь на два оборота.

Как мы уже говорили не раз, работал Абдулла Урюкович действительно очень много и тяжело. Он активно записывался для фирмы «Примус» и для российского телевидения; разъезжая по миру, выступал в качестве гастролирующего дирижера; участвовал в многочисленных фестивалях и праздниках музыки — или сам организовывал всяческие мертворожденные фестивали-однодневки; Бесноватый, не жалея себя (и Дзержинский театр, разумеется, тоже) возил турне по всему свету: с оперой или просто с оркестром N-ской оперы, с концертными исполнениями опер и с симфоническими программами… С огромным удовольствием Абдулла Урюкович принимал участие в благотворительных концертах (где стоимость спонсорских билетов порой достигала нескольких тысяч долларов), организованных в помощь замечательной российской оперной труппе. Оркестранты и солисты театра в подобном случае денег вообще не получали; Абдулла Урюкович объяснял им, что сам факт выступления в подобном концерте — уже для них огромная честь.

Все же деньги, как следовало из его объяснений, будут направлены «на нужды театра» — но в чем конкретно выражаются подобные нужды, никто толком не знал… Когда же самому Абдулле кто-либо в России предлагал провести благотворительный спектакль или концерт — в пользу, скажем, его же родного Кавказа, который захлестнула волна братоубийственной войны — то Бесноватый всегда находил благовидный предлог для отказа. Мудрый и дальновидный, он не спешил встревать во всякие политические игры: «Мы будем нужны при любом режиме!» — любил он поговаривать среди своих приближенных. Кроме того, Абдулла Урюкович (да сохранит Аллах здоровье и разум его!), как и подобает настоящему вождю, был всерьез озабочен народными судьбами. Он вполне резонно рассудил, что один или два благотворительных концерта кардинально ситуацию изменить не смогут — и мудрейший дирижер, прочувствовав и поняв, что благосостояние народа основывается, прежде всего, на благосостоянии отдельной семьи (сегодня это уже, кажется, признают даже коммунисты), с недюжинным энтузиазмом работал именно в этом направлении. «Надо как можно скорее стать богатым!» — размышлял музыкант, терзаемый думами о сытости и благополучии своего народа. Впрочем, сколько надо денег, чтобы без тени сомнения объявить себя богатым человеком, Бесноватый точно не знал — и гениальному дирижеру приходилось копить и копить деньги в ожидании того момента, когда пресловутое благополучие придет, наконец, и к народу его. Ну, а банк «Негрокопилка», где Абдулла Урюкович держал несколько своих счетов, тем временем становился самым богатым банком Уругвая…

Разумеется, что при таком изматывающем режиме времени на всякие глупости вроде «тщательной выучки» или «осмысления» музыкальных произведений, конечно же, не оставалось. Да и вообще: все эти заграничные пижоны должны быть просто счастливы, что сам вдохновенный Абдулла Урюкович приехал продемонстрировать им свое незаурядное мастерство!

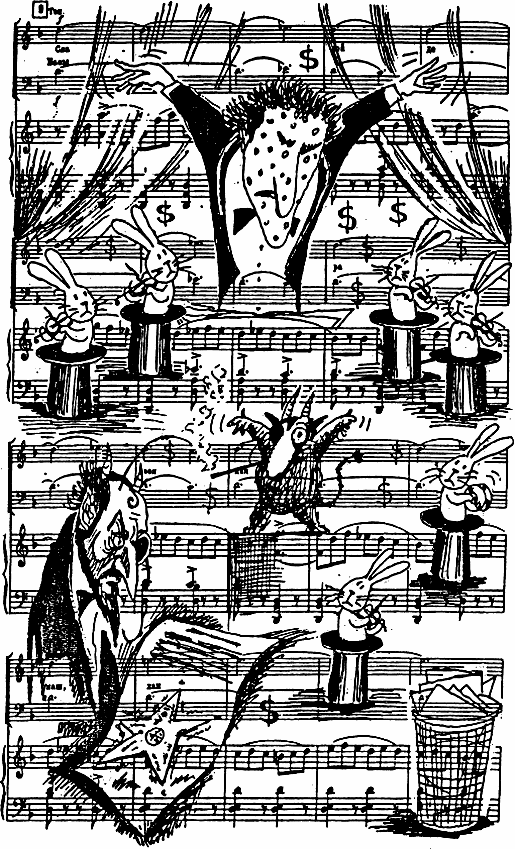

Да, мастерство… Не думаете ли вы, друзья, что уже настала, наконец, пора нам хоть немного поговорить о мастерстве выдающегося дирижера?.. О, нет, нет: конечно же, нам не дано постигнуть искусство этого гения в полном объеме — не те масштабы. Но даже тот мизер — который, в силу несовершенство нашего, мы можем постигнуть, должно нам изучать и жадно впитывать душою… Итак, приоткроем дверь в творческую лабораторию Мастера. Дирижер, как известно, это прежде всего — жест. И тут нас ждет первое открытие: сухая, лишенная вдохновения и порыва метрическая сетка была также не нужна гению Бесноватого, как не нужен лифчик прекрасным формам созревшей старшеклассницы. Все пресловутые «шесть восьмых», «девять одиннадцатых» и другие, более заковыристые размеры, вселяющие трепет в молодых и бездарных, Абдулла Урюкович даже в ранней юности своей дирижировал только «на два» и «на три». Но и это было лишь первыми шагами: вскоре Бесноватый отказался в своей практике от всех подсказок для нерадивых оркестрантов, дирижируя любые произведения «на раз» — то есть, показывая музыкантам лишь первую долю такта. Однако, как нам уже приходилось упоминать, работал Абдулла Урюкович не просто много, но очень-очень много. При его стиле жизни он нередко попадал в такую ситуацию, что некую партитуру Шостаковича, Прокофьева — или, скажем, Стравинского — он впервые раскрывал уже прямо на концерте. И порой случалось, что не отдохнув как следует с дороги, во время исполнения особо каверзных опусов бедный Абдулла просто не мог разобрать — где здесь первая доля, а где — третья… Но истинно (хоть и не нами сказано) — нет предела совершенству: Бесноватый отточил свое мастерство до такой степени, что нужда во всяких там ауфтактах или предиктах вскоре совсем отпала: он лишь встряхивал ладонями с растопыренными пальцами и широко разводил руки, совершая пассы на манер физика-экстрасенса Чумака. Присяжная критика и в стране, и за рубежом полюбила эту манеру дирижирования, с восторгом окрестив ее «электризующей» и «магнетизирующей». Правда, порою все-таки не обходилось без осложнений: труднее, например, приходилось с западными музыкантами, нужной критики не читавшими. А в далеком американском городе Сан-Базильо вообще вышел форменный скандал. Бесноватый прибыл в Сан-Базильо, бесконечно утомленный многочасовым перелетом — и посему дневную репетицию отменил, решив вместо нее поспать часика два-три. Но когда Абдулла Урюкович проснулся, он обнаружил себя еще более усталым и обессилевшим, чем до отхода ко сну. «Как же я буду дирижировать?!» — ощутив мерзкое посасывание под ложечкой, подумал маэстро. Дело осложнялось еще и тем, что Абдулле Урюковичу (да хранит Аллах здоровье и разум его!) предстояло дирижировать оперой какого-то композитора начала нашего века, не только партитуру которой он никогда не видел, но и — до принятия предложения Оперы Сан-Базильо — ничего не слышал о ней вообще. Даже запись этой оперы Бустос не смог найти во всей Европе. А главную партию должен был петь признанный тенор — звезда мирового масштаба. Согласно порядку, заведенному Абдуллой Урюковичем в N-ском театре, все спектакли оркестр готовил под руководством дирижера-репетитора, проводившим с музыкантами всю черновую работу. Таким образом, сам маэстро прибывал накануне (а то и в день премьеры), чтобы встряхнуть руками и порычать в адрес солистов и музыкантов на генеральном «прогоне».

Но на Западе почему-то подобных порядков предусмотрено не было, и Абдулла вдруг заволновался. Да еще эта слабость и паршивое самочувствие!.. Он потянулся было к пачке сигарет, лежавшей на тумбочке — как вдруг дверца тумбочки стремительно и резко распахнулась, и оттуда выскочил маленький черт, взлохмаченный и веселый. Голову его украшала парочка милых рожек, а один глаз был закрыт моноклем темного стекла… В общем, если вы, читатель, его не узнали, то Абдулла Урюкович признал приятеля сразу. Мохнатый друг Абдуллы протянул тому раскрытый золотой портсигар. Улыбнувшись, дирижер взял предложенную ему длинную сигаретку и прикурил от фиолетового язычка пламени, выскочившего у чертика из пальца. «Ты не волнуйся! — сообщил мохнатый гость Абдулле своим писклявым голосом. — Все будет хорошо… Помни: ты — гений; а они все — дерьмо!» — после чего немедленно исчез, хлопнув дверью тумбочки. «И правда — чего это я? — подумал Абдулла. — Ведь я-то — гений; а они все… И тенор этот… Подумаешь: звезда…» Легкое головокружение, возникшее после первой затяжки, прошло — и теперь с каждым новым глотком дыма дирижер чувствовал, как в него входят сила и уверенность в себе.

…Выскочив за пульт с пятнадцатиминутным опозданием, Бесноватый, сверкая как-то по-особенному блестящими глазами, широко взмахнул руками с трясущимися кончиками пальцев: электрошок сработал; музыканты заиграли. Закрыв глаза, Абдулла Урюкович полностью отдался музицированию. Мысли его блуждали далеко: он видел себя на какой-то необыкновенно высокой горе; отобрав у Рихарда Вагнера (причем тот пищал и плакал, как ребенок) красивейшую чашу, он, развернув композитора за шиворот к склону горы, всадил тому пониже спины сильнейший пинок…

…От удара ногой о пульт Абдулла пришел в себя; оглядевшись вокруг, он увидел, что оркестр не играет, но сидит с лицами несколько озадаченными. «Увертюра кончилась!» — догадался маэстро и раскрыл партитуру, о которой совершенно позабыл вначале. Быстро пролистав увертюру, он раскрыл ноты на следующем номере — и вдохновенно затряс руками. Оркестр заиграл, как того и следовало ожидать — но вскоре, уже совершенно неожиданно для всех, остановился. Особенно этого не ожидал Абдулла: злобно взглянув на музыкантов, он затряс руками снова. Музыки не было. «Вотс зэ меттер виз ю?!.» — свирепо заорал Бесноватый на музыкантов. «Sorry, maestro, — ответил концертмейстер оркестра, — but we cannot understand your hands. Could you, please, give us more precise gesture — we need the certain beat-up?..»[6] Абдулла хотел уже было гаркнуть на нечестивца как следует, как вдруг ощутил на устах своих мохнатый пальчик. Чертик, невесть откуда возникший на барьере оркестровой ямы, нежно взял Бесноватого за запястье — и выдал великолепный ауфтакт! Оркестр заиграл, с уважением («Ведь может же!») поглядывая на Абдуллу, сиявшего своей «обаятельной № 3» улыбкой. Новая игра очень понравилась дирижеру: одна только мысль, что козлоногого его дружка никто не видит и даже не подозревает о его существовании, приводила маэстро в состояние какого-то ребяческого восторга… Когда на сцене появился знаменитый тенор, Абдула Урюкович, зарычав и засветившись всеми прыщами, затряс руками с утроенной силой, выжимая из оркестра максимальную громкость. «Сейчас мы посмотрим, кто здесь главная звезда!» — подумал он, пуча глаза в сторону медной группы. И правда, результат был достигнут: голос мировой звезды совершенно не был слышен из-за оркестра — под остекленелым взором Бесноватого и под звуки его характерного темпераментного хрюкания совершенно ошалело громыхавшим что есть силы… Даже мохнатый дружок Абдуллы струхнул: «Не увлекайся! Полегче!..» — но пришедший в полнейший экстаз Абдулла Урюкович, вдохновенно музицируя, лишь досадливо отмахивался от нашептывавшего всякую ерунду бесенка.

…Неприятности начались наутро: во-первых, в связи с опозданием Абдуллы (опера началась на восемнадцать минут позже) спектакль затянулся за полночь: и, с учетом жестких правил американских профсоюзов, администрации пришлось выплатить огромные суммы всем многочисленным театральным цехам: монтировщикам и машинистам, гримерам и бутафорам, — хору и оркестру, в конце концов… Кроме того, в этот вечер была организована прямая радиотрансляция на всю Америку — и за «перебор» эфирного времени театр также заплатил астрономические суммы. А мировая звезда-тенор, будь он неладен, возмущенный грохотом оркестра, вообще нагло заявил: «либо — я, либо — он!» И позорное это начальство оперы Сан-Базильо выбрало: пока Абдулла мирно спал в отеле, в театре уже было во всеуслышанье объявлено, что-де срочные дела, увы, призывают маэстро Бесноватого назад в Россию. «У, шакалы позорные!.. — злобно размышлял Абдулла, раскуривая окурок вчерашней длинной белой сигареты у себя в отеле. — Скоты! Я им еще покажу!..» Когда в прикроватной тумбочке послышались какие-то копошение и шорох, после чего с характерным скрипом она стала приоткрываться, Абдулла с такой силой вдарил по тумбочке ногой, что ботинок его застрял в насквозь пробитой дверце.

Гневно переведя дух, он подошел к минибару, чтобы чего-нибудь выпить — как вдруг, пребольно и крепко схваченный за ухо, отчаянно заверещал от неожиданности и боли. Кто-то невидимый подтащил Бесноватого к журнальному столику у окна (при этом ноги известного дирижера едва не отрывались от пола) и швырнул его в одно из кресел. Поскуливая и растирая ухо, Абдулла не сразу заметил, что в кресле напротив, невесть откуда взявшись, поместился весьма рослый субъект в черных бархатных плаще и берете. Он сидел, небрежно скрестив ноги, но — (и это было отвратительно и страшно!) — из атласных черных штанин высовывались ужасные мохнатые черные копыта. Левый глаз незнакомца был закрыт непрозрачным моноклем темно-синего стекла; конец бордовой с золотом ленточки, шедшей от монокля, скрывался под бархатным беретом. Правый же его глаз нацеливал на Абдуллу пронзительный и немигающий взгляд. Ведущему музыканту современности стало холодно и неуютно.

— Ты, дружок, что-то часто стал забываться… — молвил пришелец. — Не тот здесь случай, чтобы ножкой топать. Ты у себя в театре можешь это делать — и то, до поры, до времени…

Абдулла вдруг ощутил, как на него накатила волна липкого, всепоглощающего страха. Нежданный гость улыбался, но улыбка у него была уж больно странная — пустая, холодная… В общем, явно нехорошая какая-то улыбка.

— …Тебе необходимо понять: я не всемогущ. Я могу почти все — но не все. Есть еще и другая сила… — Козлоногий джентельмен вдруг резко, отрывисто захохотал — и мороз прошел у Абдуллы по коже. — Но с теми силами ты уже навсегда испортил отношения!.. Так что, друг мой, послушай моего совета: не лезь на рожон; не обнимай необъятного… На Западе — русская музыка, в России — западная. Твой контракт предусматривает взаимные обязательства… — (и во внезапно закачавшемся, замерцавшем воздухе перед Бесноватым возникла красивая бумага с шикарной эмблемой: помещенную в окружность пятиконечную звезду украшали со всех сторон какие-то непонятные символы; сам же текст был, похоже, написан от руки на языке, Абдулле неведомом. Так или иначе, но внизу этого листа стояло размашистое и красивое факсимиле — это была собственноручная подпись Бесноватого).

Тем временем в дверь постучали — и таинственная бумага, и сам гость начали быстро растворяться в воздухе. «Твои обязательства по контракту я могу затребовать в любой момент; у меня не театр „Сан-Карло“; не отвертишься!..» — услышал Абдулла уже откуда-то издали, и — охваченный ужасным, насквозь пронизывающим холодом, упал на ковер без чувств.

…Закулисный буфет Дзержинской оперы был переполнен гомоном и табачным дымом; оркестр, у которого час назад должна была начаться репетиция, почти в полном составе разместился в буфете, оккупировав не только стулья, но и все мало-мальски пригодные для сидения предметы.

— …Я не знаю, в больнице он сейчас или нет, но что сердечный приступ у него был, это точно!.. — горячился валторнист Зайков.

— Точно, точно! — вторил виолончелист Подчувихин. — Там Зяма, виолончелист с нашего курса сейчас работает, в камерном оркестре; так вот, он как раз звонил сегодня утром — говорит, еле откачали…

— …Ну, хорошо! — слышалось из-за другого стола. — А кто другой? Кто вместо него? С этим хоть какие-то бабки на гастролях получаем…

— Да я в гробу все это видел! За двести долларов, без душа и без бритвы, неделями в автобусах по прериям трястись; в бараках ночевать… Вон, оркестр Плетнева — и здесь зарплата нормальная, и в поездки, как люди — пореже, да за нормальный гонорар: и с «Деккой» пишутся, и в бордель сходить успевают!.. — горячились молодые оркестранты. Музыканты постарше тихо пили кофе и в спор не вмешивались — тем более, что между столиков, внимательно выгнув кадыкастую шею, толкался туда-сюда редактор «Музыкального бойца» Кретинов. Присев на стул в коридорчике за углом, замначальника отдела художественной безопасности театра, хромой директор оркестра Петров принимал оперативные донесения о скрытой нелояльности от трубача сценического оркестра Подсыкайлика.

…Буквально за секунду до этого трусившая по проходу с вполне индифферентным, казалось бы, выражением на умной морде, собака вдруг встала, как вкопанная — а затем, принюхавшись, уже через мгновение резко потянула в сторону — и вновь остановившись у большого фанерного ящика неправильной формы, громко заскулила. Державший в руках поводок моложавый мужчина в форме капитана милиции вопросительно взглянул на массивного человека в партикулярном платье — судя по всему, старшего. Тот кивнул: «открывайте»!