Но нет, я не стану оговаривать себя ради циничной саркастической шутки. Я не знаю, чего хотела на самом деле. Но подобно двери, через которую мать, вероятно, только что прошла, после ее смерти во мне открылось неудовлетворенное любопытство. «Где ты? – хотелось спросить мне. – Чем ты стала теперь? Как мне вести себя с тобой? Тебе что-то нужно? Чем я могу помочь?»

Чем мы обязаны мертвым? Я так и не нашла удовлетворительного ответа на этот вопрос. Однако пустота, образовавшаяся во мне со смертью матери, по-прежнему чего-то требует, хотя в ней нет никого, кто принял бы мои подношения, и никого, кто сказал бы мне: ты сделала все, что могла.

Всю ночь я заикалась, и время заикалось со мной. Я оттаскивала время назад, оно отскакивало вперед, но я упорно тащила его назад, все дальше и дальше. С первым светом голубой зари ее рот перенесся во вчерашний день. Он озарился теплым светом, блеснувшим на поверхности зуба. Солнечным, а может электрическим, как на отцовской фабрике. Но она попрежнему молчала.

Мне вдруг надоели эти игры, и я резко выпрямилась, почувствовав себя внезапно взрослой. Ощущение, что я перестала быть ребенком, сомкнулось вокруг меня твердой коркой. Я уронила внезапно ослабевшие руки, потому что услышала звук. Самый обычный звук: кашель. Но изо рта этой неподвижной массы услышать его было страшно.

Я склонилась над ее сухими неподвижными губами.

– Харвуд, – произнесла мать.

Позднее я пыталась убедить себя, что она произнесла это слово умоляюще, обвиняюще или как-то еще; что это было послание или указание мне. Но нет, ее голос звучал абсолютно нейтрально. Если и слышалось в нем что-то, так это скука. Но голос, несомненно, принадлежал моей матери.

Только тогда я заплакала, потеряв всякое достоинство, задыхаясь и хлюпая носом, заливаясь слезами и соплями, которые капали даже в гроб, даже на ее непроницаемое лицо.

Больше мать ничего не произнесла, хотя я продолжала говорить с ней и пыталась вытянуть из нее другие слова. Я даже говорила за нее, бормотала: «Я никогда не оставлю тебя, моя дорогая; я буду присматривать за тобой, моя девочка, моя единственная, всегда-всегда». И все такое прочее. Я помню, как произносила эти ласковые слова тихим сдавленным голосом, который использовала, когда хотела произвести впечатление на других детей – те думали, что в меня вселился призрак. Как маленькие мальчики играют в убийство игрушечными пистолетами, так и я в детстве понарошку проделывала все то, чем впоследствии займусь всерьез. Наша ложь скрывает правду о наших склонностях.

А может, этот голос все-таки принадлежал ей, хотя мне казалось, что говорю я?

Нет, мать никогда не рассказывала мне сказки.

[

Я не сомневалась, что она ушла навсегда. Смерть приняла ее как родную. Что до отца, меня часто охватывало неприятное предчувствие, что любые попытки смерти прибрать его к рукам закончатся неудачей, как и многие его неудавшиеся проекты.

[

Поскольку я нахожусь в стране мертвых, где каждое слово правдиво, рассказывая тебе о том, как я прислонилась лбом к ее гробу, я ощутила, как что-то холодное прижалось к моему лбу, будто край небосвода опустился мне на голову; а стоило упомянуть атласную подкладку, как я чуть не подавилась ее белыми складками. Что до лилий, мне даже упоминать о них не надо, чтобы ощутить их сладкое зловоние. Я продолжала говорить, склонившись над сухими неподвижными губами и прислушиваясь к ответу, которого так и не последовало.

Ты слышишь?

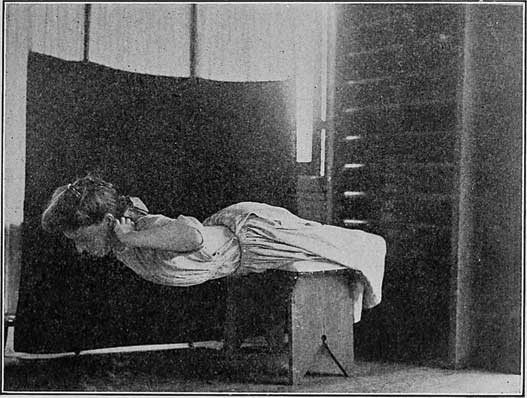

Лицо моей матери превратилось в пародию на себя при жизни, поэтому я перевела взгляд на ее руки, мирно сложенные на груди и более похожие на руки, к которым я привыкла; знакомые веснушки утешили глаз, но на месте кольца, обычно стягивавшего палец тонким пояском, я обнаружила лишь небольшую вмятину. Должно быть, его украли.

Глаза мои подернулись влагой. Кажется, я опять заплакала.

[

Рассказ стенографистки (продолжение)