X-files. Секретные материалы 20 века. Досье. 2012 №1

I Мария Антоновна Нарышкина соперничала с «облитой золотом и бриллиантами» прусской королевой Луизой. Современник писал: «Умная уловка Нарышкиной была верх искусства кокетки. Это презрение всякого украшения было высшее торжество красоты». О влюбленности и невинности говорили и цветы незабудки на белом или светло-голубом. Светло-лиловое, фиалки и сирень были привилегией увядающих женщин.

В пунцовых платьях появлялись страстно влюбленные барышни или только что вышедшие замуж молодые женщины. Платья же, сшитые из тканей великого множества красных оттенков, были очень распространены из-за особенностей освещения свечами и лампионами. Первый бал сезона часто называли «белым», поскольку на него вывозили дебютанток, девушек, только что появившихся в свете, а последний бал, на пасхальной неделе, — «алым», — на нем появлялось много новобрачных, вышедших замуж за зиму. Модные в конце XVIII века цвета женского платья назывались: «заглушённый вздох» — чуть лиловатый, «совершеннная невинность» очень светло-розовый, «сладкая улыбка» — карамельно-розовый, «нескромная жалоба» — желтый, «палевый» — цвет соломы.

Модный альманах XVIII века писал, что ничто так хорошо не позволяет казаться простой, скромной, сдержанной, задумчивой или смелой, дерзкой, веселой, фривольной, циничной или чопорной, недоступной и величественной, как прическа. Ее можно было украсить цветком, подаренным обожателем (например, скромный барвинок обозначал верность до смерти, а фиалка — надежду) или бантом в виде узла, символизирующего неразрывную связь. Самые победоносные прически завершались моделью корабля под всеми парусами. («Аля бель пуль» или «фрегат» — французская прическа 1780-х годов, в честь корабля, победившего англичан в битве при Бресте). Кавалер мог причесаться с буклями — «крыло голубки» — как жаждущий любви и ответа.

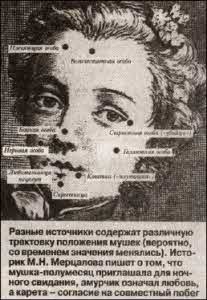

О многом говорили румяна, сурьма, пудра или их отсутствие. Лицо и декольте оттенялись мушками. Они изготовлялись из муара или бархата, часто черного, в форме кружка, но иногда им придавался вид цветка, звездочки, зверюшки или карточных мастей. Мушки наклеивались и были съемными. Сначала их придумали для декорирования дефектов кожи, но потом они просто понравились, вошли в моду, ими начали пользоваться все дамы и девицы.

В середине XVIII века в моде были светлые, жесткие, обильно вышитые яркой, золотой или серебряной нитью, очень пышные и сильно декольтированные платья. Мушка должна была оттенять свежесть и чистоту кожи лица, груди и шеи, она останавливала на себе мужской взгляд и подчеркивала соблазнительность хозяйки. Место расположения мушки имело значение: «Одна мушка у Настеньки над левой бровью налеплена, другая на лбу у самого виска. Петиметры от этих мушек в дезеспуар были, для того, что мушка над левой бровью непреклонность означает, а на лбу, у виска — sangfroid — холодность», — писал Мельников-Печерский в новелле «Бабушкины россказни».

Мушки назывались по-разному в зависимости от формы и положения на лице: звездочка в середине лба называлась «величественной», во внешнем уголке глаза — «страстной», у правого глаза — «тиран», на щеке — «согласие», на носу — «смелой», под носом — «разлука», на верхней губе, в уголке — «кокетливой», о любви и ожидании говорила крошечная мушка сбоку на подбородке.

Положение мушки на лице справа имело другое, обычно противоположное значение, чем слева, в декольте ее носили только очень смелые замужние дамы. Отсутствие мушки при парадном платье было заметно: «Я встретила императрицу (Елизавету Петровну), которая мне сказала: «Боже мой! какая простота! как! даже ни одной мушки?» Я засмеялась и ответила, что для того, чтобы быть легче одетой. Она вынула из своего кармана коробочку с мушками и выбрала одну средней величины, которую прилепила мне…» — писала Екатерина II в своих «Записках». Модница того времени не выезжала в общество без коробочки с мушками, на крышке которой было маленькое зеркальце — с его помощью мушки налеплялись на лицо сообразно желаниям и обстоятельствам.

В руке дама держала веер. История появления этого предмета ведет в Древний Египет, Рим, Индию. Прототипом веера было опахало из листьев или перьев, распространенное в глубокой древности. В Риме они изготовлялись из павлиньих перьев. В Индии веер, как и солнечный зонт, был атрибутом королевского сана, в Японии — символом военной власти. Классическая форма веера из деревянных или костяных пластинок, соединенных штифтом и часто обтянутых бумагой или тканью, раскрываемая полукружием, была изобретена в Китае и получила распространение в Европе в XVI веке.

Первоначально веер был атрибутом благородной дамы и даже светского юноши. Эпоха барокко вводит моду на разрисованные веера с зеркальцем посередине, обрамленные страусовыми или павлиньими перьями. Наибольшее распространение веера получили в Испании и Италии. Там появился даже специальный роскошный веер «вента-ролла», который был необходимым предметом костюма невесты. Во Франции, при Версальском дворе, веер играл большую роль в дворцовом церемониале: дамы могли его раскрыть только в присутствии королевы. С XVIII века — изящной эпохи рококо — веера проникли и в среду обычных горожан.

В России веер появляется с усвоением европейской бытовой культуры, костюма и этикета, в XVIII веке. Парадный веер являлся произведением искусства — для его изготовления и отделки использовались слоновая кость, черепаховый панцирь, перламутр, золото, серебро. Пластинки вееров украшали резьбой, аппликациями и инкрустациями из драгоценных камней. Часто использовались перья экзотических птиц: страусовые, павлиньи, райских птиц. В начале XX века появились пуховые опахальца, украшенные даже чучелами крошечных колибри. Веера иногда расписывали крупные художники — Буше, Ватто, Гойя… Сюжетами были галантные сцены, пейзажи, архитектурные сооружения, исторические события и портреты близких, хотя чаще всего изображались цветы и птицы. Среди известнейших русских образцов — веер с видом большого Царскосельского дворца (около 1750-х), с видом Чесменского сражения на золотых планках (художник Г. И. Козлов), веер с изображением дворца Екатерины II в Пелле, разобранного в Павловское царствование.

В России веер применялся как дополнение к костюму только на балах и в театре, хотя по этикету его необходимо было носить даже на прогулке. Русский этикет предписывал не раскрывать его до конца.

Вообще, веер как бы уравновешивал женскую фигуру, являлся продолжением, и акцентом женской руки. Ампирные веера были строгими, маленькими, незаметными. В эпоху «историзма» они изготовлялись из экзотических материалов, стали" пышнее, с узорчатым силуэтом, в это время планки покрывали изысканной резьбой; затем, на рубеже XX века, эстетика «модерн» и «арт деко» способствовала тому, что объем платья уменьшился, юбки заузились, и появились огромные веера из черных и белых страусовых перьев.

С появлением систем вентиляции необходимость «опахать» себя в театральных или бальных залах исчезла, а ведь до этого температура при съезде гостей на большой бал должна была быть не выше 5 градусов тепла, иначе через час приглашенным уже нечем было дышать. В дамских туалетных комнатах выставлялись бочки снега для обтирания. Расписные веера с этого времени стали элементом декорации интерьеров, частично заменили традиционную живопись. Веера с изящным рисунком придавали комнате модный восточный оттенок, хорошо сочетались со светлыми стенами и мебелью.

Веера являются традиционным сувениром, их привозят из путешествий, дарят на праздниках, на балах, снабжая памятной надписью, датой, подписью. Таков веер, принадлежавший императрице Марии Федоровне с портретами ее детей. На веерах изображали присутствующих на бале, например, на веере с портретами членов императорской фамилии в виде масок в русских исторических костюмах на балу 1883 года во дворце великого князя Владимира Александровича или тех же лиц в ренессансных костюмах, хранящихся в собрании Эрмитажа.

Веер с танцующими на дворянском балу в Ярославле представлен в коллекции Павловского дворца. Простой светлый атласный или тюлевый веер с нейтральной росписью и скромным кружевом, подходящий к любому платью, вкладывали в коробки дорогих шоколадных конфет, продававшихся в театре. Заботливые хозяева заказывали сувенирные веера для дам, которые танцевали быстрые танцы на балах в их доме. В конце XIX века такие веера десятками расписывали учащиеся Училища технического рисования барона Штиглица.

Язык веера, изобретенный в Испании для бесед знаками на расстоянии и имевший несколько десятков положений, в России распространения не получил. В Испании был важен цвет веера: белый — для невинной девушки; черный, простой — только при трауре по умершему родственнику; красный в черном кружеве — для смелого уличного костюма, для корриды; черный, кружевной, полупрозрачный — для скрытого кокетства и проч.

Манера его носить, держать, употреблять приобрела глубокий смысл. Закрывающийся веер обозначает сомнение; закрытый — отрицание; раскрытый менее чем на четверть — скромность; неуверенность; раскрывающийся — одобрение, согласие; полностью открытый — всеобъемлющую, безоглядную любовь; резкие быстрые взмахи-волнение от известия; похлопывание чуть раскрытым веером по раскрытой ладони — ожидание; похлопывание по ноге сбоку — «следуйте за мной»; спереди — «я готова следовать за вами»; прикрывание половины лица и глаза веером, раскрытым на треть — нерешительность; прикрытый подбородок и часть щеки с одновременным наклоном головы и улыбкой — «кокетство»; замедленные помахивания веером, раскрытым на 3/4 — поощрение, «я готова, жду»; раскрываемый веер с одновременным наклоном головы — «благодарность»; полураскрытый, опущенный вниз — «невозможность»; сложенный веер, направленный на мужчину, — «отойдите, уступите дорогу»; резкий жест сложенным веером рукоятью вперед — «убирайтесь прочь, вон!». Например, фразу: «Я опасаюсь, но согласна встретиться с вами в три часа» можно сказать так: веер очень медленно открывается, затем внешние створки сводятся на конце пальцами, и веером три раза постукивают по другой руке.

Язык веера имел много вариаций, в зависимости от общественного круга и даже города. Наиболее полно им владели испанские цыгане, цыганку никогда не изображали без веера или карт. На юге движения веера были более энергичными, чем на севере. Активнее всего веером пользовались в Севилье, а в Каталонии — не чаще, чем в южной Франции.

Если в европейских странах веер носили подвешенным на шелковой петле на правом запястье, то в Испании — и в правой, и в левой руке; от этого значение жеста изменялось. Положение в правой руке имело более смелое, положительное значение, в левой — «специальное», адресованное тайному зрителю, оно должно было привлечь внимание.

Знаковое положение веера и мушки, подчиненное сиюминутной задаче, привело к тому, что они не изображались на портретах, кроме испанских и итальянских, где веер как раз был отражением национальной особенности. Веер изображали обычно сложенным, даже на портретах испанок (кроме изображения танцовщиц в национальных костюмах). На портретах русских девушек и дам веера вообще нет. Даже при портретировании в театральных костюмах они предпочитали быть запечатленными с книгой, с цветком, с музыкальным инструментом. Если же дама изображалась в бальном туалете, при котором веер был необходим, он был сложен или развернут на 1/5, т. е. в положении «скромность». В театральных спектаклях на русской сцене веер употреблялся, только если это было необходимо по сценарию.