Бох и Шельма

– Меня отпустят со службы, потому что это самая последняя война, – говорил муж. – Мы уедем далеко, на другой конец державы. По лугам, по полям, по степям. Ехать будем медленно, не утомляя скотину. Куда нам торопиться? Дорога – тоже жизнь, хорошая. Особенно если знаешь, куда держишь путь, и хочешь туда попасть…

Он редко говорил так много. Фила слушала и кивала.

Немного не доезжая рощи, он остановился, потому что проснулась Цветочка.

– Аава! – пролепетала она, глядя на отца снизу вверх. Этому слову она научилась совсем недавно.

– Да, я твой аава, – просиял Мануйла. Воровато огляделся по сторонам. – Дай мне ее подержать.

Она протянула малышку, он наклонился.

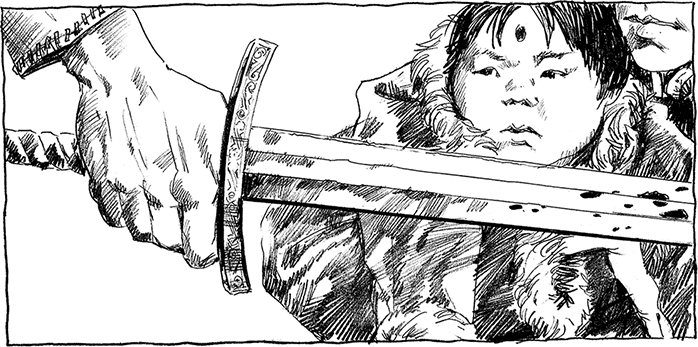

Раздался странный свистящий звук, и Мануйла вдруг покачнулся.

Не веря своим глазам, не понимая, Фила увидела, что из середины его туловища, из подвздошья, высунулось что-то острое, блестящее, мокрое. Глаза Мануйлы расширились, он всхрипнул и головой вниз выпал из седла.

Цветочка засмеялась – подумала, аава с ней играет.

Бог милостив

Побродили по лесам, убивая татар, когда кто ехал один или вдвоем. Если больше – не связывались. Трупы прятали, чтобы поганые не мстили ближним деревням.

Ватажники забирали татарскую дань охотно, а татар убивали только из страха перед Олегом. И скоро он понял: пустое всё. Видно, прав Агапий. Кончилась Русь. Ушел из нее прежний славянско-варяжский дух, вытек вместе с пролившейся кровью.

Нужно было где-то устраиваться.

Походили, поискали и нашли службу в городе Торжке, который был одно название – самого города не осталось. Прошлой зимой татары шли на Новгород, и там уж все с жизнью прощались. Кто в саваны заворачивался, схиму принимал, бояре и купцы грузили добро в ладьи – за море плыть, но Господь постановил, что нельзя русскую землю совсем уж до последней травинки искоренять, и попустил раннюю, дружную весну. Вскрылись реки, задышали топи, и увязла Орда в непролазной распутице, поворотила назад, не дойдя до Господина Великого Новгорода всего ста верст.

Последний русский город, доставшийся татарам на этом пути, был Торжок, и в острастку новгородцам поганые не оставили здесь бревнышка на бревнышке.

Но как трава прорастает даже после самой лютой зимы, так же возродилась на бойком торговом месте новая жизнь. Вместо убитого посадника приехал новый, стал созывать попрятавшихся мужиков, брать в дружину уцелевших воинов. Принял посадник и Олега с людьми, сделал над гарнизоном главным, поставил на довольствие и жалование.

Служба была хоть и бедная, для природного князя мелкая, зато честная. Да и знал Олег, что князем ему больше не быть. Негде княжить, некуда возвращаться.

А только однажды, уже в следующую осень, было вот что. Сидел он в гриднице мрачный, пил хмельной мед, тужил о своей молодой жизни: двадцати лет еще не сравнялось, а уже будто старик, и ждать нечего. Вдруг входит Кузьма, говорит: «Олег Ингваревич, из твоих краев человек. Послушаешь?»

В самом деле, прибрел христарадничать нищий, каких ныне развелось видимо-невидимо, и никто ведь с голоду не помирал, всем подавали, потому что от больших бед в злых людях становится больше злобы, а в хороших становится больше милосердия, и милосердных всегда достаточно, чтобы сирых пожалеть.

Бродяга летом побывал в пристепном краю, где раньше стоял город Свиристель, и порассказал такое, что с Олега разом слетели и хмель, и туга.