Из воспоминаний

Как все это далеко!..

Мои первые шаги на литературном поприще

Я вышел на работу — на тернистое литературное поле — в конце приснопамятных и славных 60-х годов, которые чернить и порочить впоследствии (в 80-х и 90-х годах) считалось не только в моде, но даже, прямо можно сказать, ставилось людьми «благомыслящими» в особенную заслугу перед отечеством.

В январе 1867 г., живя в Москве, я начал писать мою первую повесть, и писал ее быстро, с увлеченьем. В феврале я уехал в Петербург, где и кончил ее.

Тогда я совсем еще был незнаком с журнальным миром, не имел понятия о литературных лагерях и решительно не знал, куда, в какую редакцию нести мне свою «Грешницу». Те журналы, которыми я прежде зачитывался (еще будучи в гимназии), — «Русское слово» и «Современник» — исчезли. Появились новые журналы: «Домашняя библиотека», «Заря», «Всемирный труд», «Дело»…

В библиотеке Черкесова я пересмотрел книжки этих журналов. «Дело» произвело на меня очень хорошее впечатление; уже самый девиз этого журнала: «Знание есть сила», обратил на себя мое внимание. В одной из первых же книжек журнала я нашел статью К. Фогта, прочитал еще две-три публицистические статьи- и с удивлением заметил, что эти статьи каким-то чудом напомнили мне «Русское Слово»… Я тогда не знал, что «Дело» стало издаваться вместо «Русск. Сл.», что редактор и сотрудники его те же, что были в «Русск. Слове».

Вопрос был решен… В начале марта я отнес мою «Грешницу» в редакцию «Дела», которая на ту пору ютилась, как и подобало редакции демократического органа, в весьма невзрачном помещении — где-то около собора Владимирской Божией Матери. 24 марта в приемные часы (от 4 до 6) я отправился за ответом.

Ник. Ив. Шульгин, бывший в то время официальным редактором журнала, принял меня очень любезно и сказал, что повесть моя будет напечатана — только, вероятно, не раньше, как в следующем году. Впоследствии, ближе познакомившись с Шульгиным, я узнал его некоторые слабые стороны; но как бы то ни было, его мягкое, простое обращение, его несколько ласковых, ободряющих слов и его симпатичная наружность произвели на меня такое отрадное впечатлите, что я и поныне о Н. И. Шульгине вспоминаю с удовольствием, как о добром человеке.

После того прошло уже почти 40 лет, но я и теперь живо помню, в каком восторге был я тогда. Могу с полной уверенностью сказать, что вечером 24 марта 1867 года, когда над Петербургом гул колоколов весело разносился в ясном, весеннем воздухе, в числе проходивших по Владимирской улице (не имевших ни гроша за душой) несомненно, был, по крайней мере, один счастливый человек, — и этим счастливцем был я.

Летом 1867 года разразилось восстание в Болгарии. Турки ужасно свирепствовали. Нельзя было без ужаса читать о том, что они творили над несчастными болгарами, как истязали, издевались над ними, над женщинами, над детьми… До глубины души волновали меня корреспонденции из Болгарии, — страшные, кровавые сцены мерещились мне, не давали мне покоя. Меня возмущало безучастие, равнодушие цивилизованных народов в виду совершавшихся злодейств… И вот сгоряча, под впечатлением прочувствованных ужасов, переживаемых болгарами, я написал в защиту болгар воззвание к русскому обществу и отнес его в редакцию газеты «Голос».

День 20 июля 1867 г. сделался для меня памятным днем. В этот день в первый раз я увидел в печати написанное мною… («Голос», № 198). Конечно, в этом первом моем произведении (появившемся в печати) отразились сполна идеализм и наивность юношеской мечтательности. В своем воззвании, напр., я, между прочим, говорил о том, как Европа страшно возмутилась, содрогнулись от негодования и трауром покрылись европейские дворы, когда дошла весть о расстрелянии в Мексике императора Максимилиана, а тут, в Болгарии, гибнут сотни, тысячи несчастных, кровь ручьями льется, а Европа молчит. «Не равносильно ли такое молчание преступному одобрению действий турецкого правительства? — спрашивал я. — Или, может быть, Европа столь наивна, что верит обещаниям Абдул-Азиса умиротворить своих подданных?.. Можно ли ожидать от Турции исполнения подобных хороших обещаний»…

Не войны с Турцией я хотел, — нет! Я желал, чтобы все европейские государства, составив коалицию, сказали башибузукскому правительству: «Руки прочь! Довольно крови! Довольно издевательств над человечеством!..» И Турция, конечно, ни одного дня не могла бы противиться воле всей Европы, и без пролития крови был бы спасен болгарский народ… Через десять лет после моего воззвания Болгария была освобождена русскими и даже получила конституцию из рук русского генерала, но это освобождение совершилось не так, как я мечтал: она было куплено дорогою ценой — десятками тысяч жизней русских людей…

Весну, лето и осень того года мне жилось очень плохо; у меня был только один 15-рублевый урок, да и на тот мне приходилось ходить за несколько верст, но я ни разу даже и не подумал обратиться в редакцию «Дела» за деньгами («авансом»).

В это же лето вследствие различных обстоятельств я почувствовал охоту смертную писать стихи. Лирика моя — теперь это обстоятельство для меня вне всякого сомнения — была неоригинальна, была плоха. Но не то, конечно, удивительно, что я писал плохие стихи, удивительно то, что стихи мои печатали (в баумановской «Иллюстрированной газете») и даже, можно сказать, с «превеликим удовольствием»[10]. Я, разумеется, был очень доволен, что мои стихотворения одобряются редакцией и охотно печатаются, был так рад — и притом благоразумен (как оказалось впоследствии), что о гонораре и не заговаривал… Но тут вышел неприятный казус…

Товарищи, узнав о моих поэтических вылазках инкогнито на страницах «Иллюстрированной газеты» и о том, что я не получаю гонорара, в один голос назвали меня «чудаком», подняли меня на смех и принялись объяснять, что ведь за стихи деньги платят, кстати вспомнили и о том, сколько Пушкин получал за строчку (воспоминание уж совсем неуместное в данном случае). Насмешки приятелей над моей «непрактичностью» мне показались чересчур обидны, и я, скрепя сердце, заявил однажды в редакции желание получить гонорар, но редактор — почтенный Вл. Р. Зотов — мне тотчас же растолковал, что у них «начинающим не платят», и вполне убедил меня в неосновательности моей претензии. Тем дело с гонораром и кончилось…

В половине декабря получил я по городской почте коротенькое письмо за подписью «Григ. Благосветлов». Благосветлов приглашал меня на следующей день утром к себе для переговоров по поводу моей «Грешницы». Когда я пробежал письмо, сердце мое ёкнуло. Я уже стороной слыхал, что Н. Шульгин был лишь подставным лицом, но хозяином дела и настоящим воротилой в редакции был этот самый «Григ. Благосветлов». (После закрытия «Русского Слова» ему было запрещено не только быть издателем и редактором журнала, но и быть владельцем типографии, которая и была переведена на имя одного хорошего человека, А. Н. Моригеровского. Впрочем, было основание думать, что цензуре было уже известно, что за Шульгиным и Моригеровским скрывается все тот же Григ. Благосветлов, но администрация почему-то не находила предосудительным играть в прятки с Благосветловым).

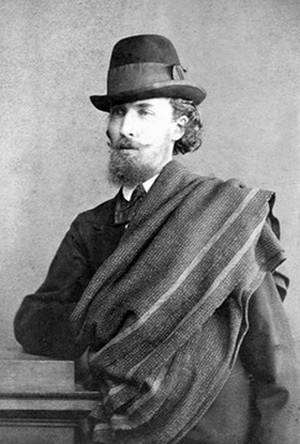

Я уже знал, что Благосветлов был тот человек, вокруг которого группировались Писарев, Щапов, Шелгунов, А. Михайлов (Шеллер), Н. Благовещенский, Бажин, Ткачев, Соколов, Зайцев — все такие писатели, имена которых в известных кругах нашего общества были в большом почете, особенно в среде молодежи. В ту пору, разумеется, я не мог составить себе представления о Благосветлове: он писал не очень много, часто не подписывал своих статей, но для меня уже много говорило в его пользу то обстоятельство, что он сумел привлечь к себе (или, вернее, к одному и тому же делу) такие выдающиеся в то время литературные силы. На нем, мне казалось, должен был отражаться блеск того ореола, каким были окружены талантливые русские люди, так близко стоявшие к нему.

При первом взгляде внешность Благосветлова мне было не понравилась, и я почувствовал себя разочарованным, но ненадолго, — лишь на нисколько мгновений. Лицом и манерами он показался мне похожим на отставного «унтера» в статском платье. Впоследствии оказалось, что это был совершенно особенный «унтер»… Своею издательскою и литературного деятельностью он оставил глубокий след в истории русской журналистики и немало способствовал прояснению нашего общественного самосознания.

Лишь только Благосветлов заговорил, улыбнулся, и его умные, насмешливые, стальным блеском отливавшие глаза оживились, как он совершенно преобразился…