78) Труды по истории русской психологической мысли. Вторая половина XIX — начало XX века / Отв. ред. Т И. Артемьева, А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова. М.: Наука, 2008. 504 с. (Памятники психологической мысли)

79) Труды по истории психологии / Отв. ред. Т И. Артемьева, А. Л. Журавлев, В. А. Кольцова: Институт психологии РАН. М.: Наука, 2009. 504 с. (Памятники психологической мысли)

Моя мать[23]

М. Л. Гаспаров

По-английски говорят: self-made man. Тургеневский Базаров переводил это: «самоломный человек». Моя мать была self-made man; сказать self-made woman было бы уже неточно.

Я не люблю называть себя интеллигентом, но иногда приходится говорить — «интеллигент во втором поколении». В первом была она. Ее мать, моя бабушка, была из крепких мещан заволжской Шуи; в церкви из их семьи поминали «рабов Божиих Терентия, Лаврентия, Федора, Вассу, Харлампия…». Эту кондовую Шую она ненавидела всей душой. Чтобы выбраться оттуда, она вышла замуж за моего деда — шляпа-котелок, усы колечками, непутевый шолом-алейхемов-ский тип, побывал в Америке, работал гладильщиком в прачечной, не понравилось. До революции служил коммивояжером (дорожные открытки с видами самых захолустных российских городов кипами раздували старый альбом), после революции — аптекарем или провизором по таким же городам, вроде Решмы и Вичуги.

Бабушка не работала, от деда помощи было мало, мать начала зарабатывать в старших классах школы: брала править корректуры. В Москве было два университета, на всякий случай она подала заявления в оба, сдала экзамены и в оба прошла. В 1926 году для человека из нерабочей семьи это было почти немыслимо. Филологических факультетов не было, был «факультет общественных наук», там изучали все на свете, в том числе узбекский язык и артиллерию. Потом пошла мелким сотрудником в газету «Безбожник», орган Союза воинствующих безбожников под началом Емельяна Ярославского. Подшивки «Безбожника» я листал в детстве — о мракобесии и растленных нравах церковников, со свирепыми карикатурами.

Душевных сомнений ни у кого не было: даже бабушка на моей памяти ни разу не вспоминала о церкви. Здесь, в «Безбожнике», мать встретила моего отца.

Семейная жизнь детей часто складывается по образцу родителей: бабушка прогнала своего мужа, мать — своего. Она была замужем за горным инженером Лео Гаспаровым, из Нагорного Карабаха. «Карабах — это вверх по степи от Баку, а потом плоскогорье, как гриб, а на нем, как в осаде, одичалые армяне». Знакомый журналист отыскал даже остатки его деревни, напротив «страшного города Шуши». Гаспаров возил туда мать показывать родным: они не понимали по-русски, она по-армянски. Она сбежала через неделю. Всю жизнь они жили врозь; я не удивлялся: горный инженер — значит, в разъездах. Только в первую зиму войны мы жили у него в Забайкалье, и мать каждую неделю ходила по битой дороге за несколько верст на почту за письмами от моего отца.

После войны она работала редактором на радио и ненавидела его так, что радио дома всегда было выключено. Потом, много лет — редактором в Ленинской библиотеке. Нужно было зарабатывать на бабушку и меня. Днем на службе, вечером под зеленой лампой за пишущей машинкой; каждый вечер я засыпал под ее стук. Я видел ее только работающей. За мною присматривала бабушка. О бабушке я ничего не скажу: она умерла, когда мне было четырнадцать, но на месте памяти о ней у меня сразу осталось белое пятно. Лицо ее я помню не вживе, а по фотографиям: довоенное, круглое и деловитое, над чашкой чая, — и послевоенное, изможденное, волосы клочьями взгляд в пространство. Маленький, над книжкой про летчиков, я спросил ее, что такое «хладнокровный»? Она ответила: «Вот мать хладнокровная, а я нет».

Мне до сих пор трудно понять, что такое эдиповский комплекс: отец и мать для меня слились в матери. Жизнь сделала ее решительной: она всегда знала, что нужно сделать, а обдумать можно будет потом. Она любила меня, но по поговорке: «застегнись, мне холодно».

Ей было тридцать семь, когда оказалось, что в нашей стране нет науки советской психологии. Учредили Институт психологии и объявили прием в аспирантуру без ограничения возраста. Она пришла и сказала: «Я никогда в жизни не занималась психологией, но я умею работать; попробуйте меня». Институтом заведовал С. Л. Рубинштейн[24], в молодости философ, учившийся в Марбурге с Пастернаком. Он понял ее, дал пробную работу и принял в аспирантуру. Диссертация была о борьбе физиолога Сеченова в 1860-х гг. за материалистическую психологию. Она вышла книгой, стиль правил мой отец. Потом мать перешла на работу в институт, защитила докторскую, выпустила еще две книги по истории русской психологии. В них все было по-марксистски прямо, материализм против идеализма, идеализм чуть-чуть что не назывался поповщиной и мракобесием. «Иначе уже не могу», — говорила она. Но Рубинштейна она любила безоговорочно всю жизнь. После смерти отца смерть Рубинштейна была для нее самым тяжелым ударом.

Наступала усталость: сын, который молчал, невестка, с которой жили в одном доме, внучка, а потом и правнучка, на которых приходилось кричать (обе потом стали психологами). Я уже не боялся ее, а жалел, но так же молча и бездеятельно. Когда я стал членом-корреспондентом, мне сказали: «Если бы вы знали, какая это радость для вашей матери». Она тяжелела и слабела. Стала изредка говорить о прошлом (но никогда — об отце): чаще о дедовом семействе, чем о бабушкином. («Жили в городе Бердичеве два брата Ниренберги, оба лавочники, Исай богатый, а Абрам бедный.» — сродни Исаевичам были художник Нюренберг и писатель Шаров, из Абрамовичей вышел только мой дед.) Больше всего врезалось в память, как в десять лет в южном городке Ейске, где было посытнее, но нечего читать, она нарочно читала, держа книгу вверх ногами, чтобы на подольше хватило: это был «Фрегат „Паллада“» Гончарова.

У нее был рак горла. Но к врачам она не хотела. Сперва вспухла шея, потом пропал голос, остался только свистящий шепот, потом стало невозможно дышать. В больнице она металась тяжелым телом по постели, раскрывая красный рот и умоляя об обезболивающем. Когда она умерла, тело ее, как полагалось, выставили в морге, чтобы собравшиеся сослуживцы и родственники сказали добрые слова. Служитель в белом халате спросил: «Партийная?» Я ответил: «Нет». Тогда она, не спрашивая, накрыл ее не красным, а белым покрывалом с вышитыми черными крестами и молитвенной вязью по краям. В газете «Безбожник» это называлось мракобесием, но уже начинались годы, когда на это перестали обращать внимание.

Стихотворные поздравления с юбилеями[25]

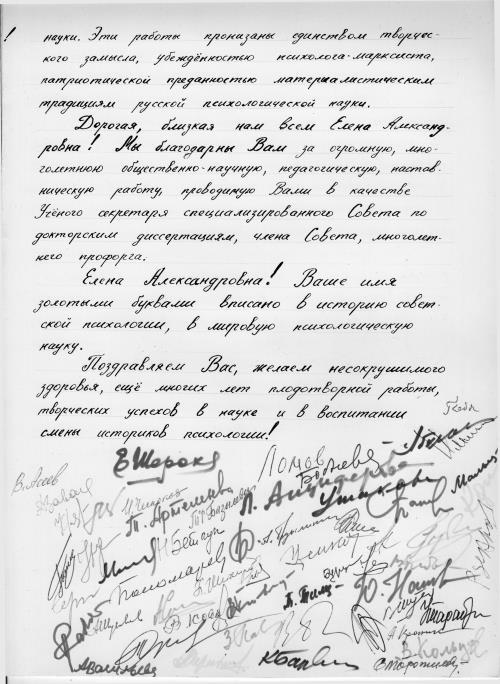

Ода Е. А. Будиловой

Елене Мудрой и Прекрасной[26]

Фотографии

1910 г. С матерью (Марией Алексеевной Будиловой)