Память

Эта идея кажется надуманной, поскольку мы, конечно, еще не научились изменять воспоминания по команде. Но их можно корректировать частично. Мы ежедневно проделываем это над собой и над другими людьми. Описанные выше фантастические способы лечения в какой-то степени доступны нам уже сейчас. Изменения, происходящие с нашими воспоминаниями, могут быть полезны и делать нас счастливее. Однако порой они также причиняют вред и приводят к серьезным неприятностям.

Около тридцати лет назад[1] Джордж Оруэлл в романе «1984» писал: «…управление прошлым прежде всего зависит от тренировки памяти. <…> Необходимо помнить, что события происходили так, как требуется. А если необходимо переиначить воспоминания и подделать документы, значит, необходимо забыть, что это сделано. Этому фокусу можно научиться так же, как любому методу умственной работы».[2]

До 1984 года осталось совсем немного.

1

Сила памяти

Мой отец умер пять лет назад, вступив в продлившуюся несколько лет схватку с меланомой – «самым смертельным из всех видов рака», как он говорил. Ему ли не знать этого, притом что он сам был врачом-терапевтом. Первые несколько лет после его смерти, думая о нем, я всякий раз невольно представляла себе проявления его болезни. Я вспоминала, как он ждал очереди на рентген, сидя в больничном инвалидном кресле. Как выходил из-за стола, не в состоянии съесть ни крошки на завтрак. С каким трудом приподнимался, лежа в кровати. Мне казалось, будто я не могла вспомнить ничего, кроме той печали, которая заполняла последний год его жизни. Я старалась не думать об этом, но мне никак не удавалось. Я начала гадать, не придется ли мне прожить всю жизнь, вспоминая отца лишь так, и никак иначе.

Затем в мои мысли о нем начали постепенно проникать более радостные образы. Я представляла, как он стоит во дворе с тощей кошкой на руках. Или сидит в гостиной, окруженный улыбающимися родственниками. Я даже вспоминала, как он держал меня на коленях, когда мне было не больше четырех лет от роду. И хотя я очень радовалась, что неприятные воспоминания об отце стали сменяться более светлыми, я чувствовала невольное любопытство, размышляя о них. А потом выяснилось, что у меня есть фотографии, на которых запечатлены все эти моменты. Снимки моей семьи, сделанные, когда мне было четыре года, занимают видное место в старых альбомах. Фото, на котором отец держит кошку, уже много лет лежит в моем кошельке. Так что же я вспоминала – отца или просто его фотографии?

Человеческий разум – хранитель множества воспоминаний – устроен крайне замысловато. Как писал Цицерон в трактате «Об ораторе», «память – это сокровищница и опекунша всего в мире». Не будь ее, жизнь состояла бы из сиюминутных событий, почти никак не связанных между собой. Без памяти мы не могли бы общаться друг с другом, будучи не в силах удержать в голове мысли, которые хотим выразить. Без памяти у человека не было бы ощущения последовательности событий, необходимого для осознания собственного «я». Несомненно, память ключевым образом определяет, что значит быть человеком.

Люди, как правило, не задумываются о том, насколько всепроникающе влияние человеческой памяти, и о том, как часто и как по-разному воспоминания или их отсутствие воздействуют на ход нашей жизни. Память обладает огромной силой, даже если предположить, что она не всегда достоверна. А она бывает недостоверна. Но прежде чем мы начнем исследовать физиологическую и психологическую подоплеку несовершенства нашей памяти, необходимо взглянуть на проявления ее силы, такие как фотографическая память, и на проявления ее слабости, такие как амнезия. Нам также стоит рассмотреть способность человека подавлять неприятные воспоминания и поднимать со дна те, что кажутся спрятанными или недоступными.

Возможно, с фотографической памятью знакомо большинство читателей. У всех был одноклассник, который всегда отвечал лучше остальных и благодаря отличной памяти на факты раз за разом идеально писал контрольные. Вам наверняка говорили, что у него «фотографическая память», способная сохранить любой отрывок информации, каким бы незначительным он ни был.

Майкл Бароун – «информационный наркоман» с фотографической памятью. Он коллекционирует факты об Америке. Во время учебы в колледже он запомнил границы всех избирательных округов в США. Он знал результаты всех президентских выборов, состоявшихся за последние сто лет. Кроме того, он мог на одном дыхании выдать численность населения большинства крупных городов, причем в разные годы. Однажды его спросили: «Сколько людей жило в Сент-Луисе в 1960 году?» Он ответил: «750 026 человек». Майкл утверждает, что делает это не задумываясь. Проводя медовый месяц в Африке, он вместе с женой проехал более трех тысяч километров по дорогам, слишком неровным, чтобы можно было читать в пути. Вместо этого он развлекал ее фактами. Сначала она узнала имена всех избранных вице-президентов, а на следующий день выслушала полный список проигравших кандидатов.

На вопрос о том, как давно он научился запоминать такие мелкие подробности, Майкл ответил: «Меня всегда интересовала политическая статистика. Не знаю почему. По-моему, я начал изучать данные переписей, когда мне было лет восемь или девять. Помню, как я раздобыл карту федеральной переписи 1940 года и с каким восторгом ее рассматривал. – С усмешкой он добавил: – Думаю, это психическое расстройство».

Поразительная способность, не правда ли? В 1968 году Александр Лурия исследовал необычайную память русского газетного репортера, которого сам Лурия назвал «Ш.» по первой букве фамилии. Он тщательно изучал поведение этого человека в течение многих лет. В ходе исследования стало ясно, что Ш. мог запомнить невероятное количество информации на самые разные темы, ознакомившись с ней лишь бегло и, казалось бы, без особых усилий. Он был способен удерживать в голове длинные ряды продиктованных ему чисел и множество показанных предметов, а также сохранять эту информацию на любой срок и извлекать из памяти при необходимости. Чтобы достичь таких фантастических результатов, Ш. во многом полагался на ментальные образы. Например, запоминая длинный список покупок, он представлял, как идет от Пушкинской площади по улице Горького и расставляет все необходимые предметы на своем воображаемом пути. Яйца он мог положить под фонарь, а сосиски – на газон рядом с тротуаром. Позднее, когда нужно было вспомнить все эти предметы, он просто шел по тому же воображаемому маршруту и видел их там, где оставил.

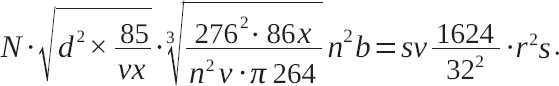

В начале 1930-х годов Ш. попросили запомнить сложную, но совершенно нелепую формулу:

Он изучал ее семь минут, а затем рассказал, каким образом сохранил ее в памяти. Часть его ответа во многом похожа на другие истории, которые он сочинял, чтобы облегчить процесс запоминания:

Нейман (

Полный рассказ был в четыре раза длиннее, но, видимо, оказался очень действенным. Пятнадцать лет спустя Ш. смог в точности воспроизвести эту формулу без какой-либо предварительной подготовки.

Люди с незаурядными способностями к запоминанию больших объемов информации, такие как Ш. и Майкл Бароун, встречаются нечасто, хотя психологи не раз демонстрировали, что после достаточной практики многие способны достичь почти такого же уровня. Однако у безупречной памяти есть и темная сторона. Ш. часто говорил, что хотел бы избавиться от своей уникальной способности к запоминанию. Зависимость от ментальных образов провоцировала определенные трудности: картины прошлого постоянно вторгались в его сознание и смешивались с более поздними воспоминаниями; время от времени он путался и сильно нервничал, пытаясь что-то вспомнить; ему было сложно удержаться на одной работе, потому что всякий раз, когда к нему кто-то обращался, в его памяти всплывала длинная цепь ассоциаций, не давая вникнуть в то, что ему говорили. В конце концов, чтобы зарабатывать на жизнь, он стал эстрадным мнемонистом.

В противоположность Майклу Бароуну и репортеру Ш., двадцатичетырехлетний Стивен Кубаки перенес такое суровое испытание, какое обычному человеку сложно даже представить, – полную потерю памяти. Последнее, что он помнит из происходившего перед началом необыкновенных событий, – то, как однажды в февральское воскресенье 1978 года он шел на лыжах по льду озера Мичиган. Добравшись до берега, он снял лыжи и сбросил рюкзак. Это место отлично подходило для того, чтобы побыть в одиночестве и подумать. Потом Стивен начал мерзнуть и решил повернуть назад, но через несколько минут понял, что заблудился. Он мерз все больше и вскоре почувствовал усталость. Следующее, что он помнит, – как шел по полю, понимая, что наступила весна. Он осмотрел себя и не узнал ни лежавший рядом рюкзак, ни свою одежду. Он подумал: «Что за чертовщина со мной происходит?» Позже он рассказывал, что чувствовал себя так, «будто оказался в “Сумеречной зоне”[4] или в научно-фантастическом мире, где можно вдруг переместиться в незнакомое загадочное место».

Стивен пошел дальше, направляясь в ближайший город. Там он узнал от прохожего, что находится в городе Питтсфилд, штат Массачусетс. Как сообщали газеты, было 5 мая 1979 года – с того дня, когда он пошел покататься на лыжах, прошло больше четырнадцати месяцев. Он смог добраться до дома своей тети и постучал в дверь. «Она меня увидела, – рассказывает Стивен, – и отвернулась. А потом посмотрела снова и закричала: “Стивен!”»