«ВОЛЯ»

Илл. В. Сварога

Нас было семь человек. Восьмым был наш учитель. Из всех остался в живых только я. Я потому прибегаю к обыденному языку, чтобы было понятно непосвященным. Говоря о нашей временной теперешней жизни, я не забываю о жизнях прошедших и будущих тех же жизней, но только в других оболочках. Пусть мне никто не поверит, но с тремя из ушедших семерых я почти ежедневно, по первому своему, глубокому, ничем не отвлеченному вниманию, могу войти в общение.

Вместе с уходом учителя, семья его нежных, терпеливых учеников осиротела. И распалась наша связь. Все, что я сейчас расскажу, простой протокол. Имен не называю. Учитель однажды сказал нам:

— Не правда ли? (У него была привычка говорить так: «Не правда ли?»). Нас всех восемь и все, что мы черпаем из сокровищницы необъятных знаний, — только маленькие крупинки в числе бесконечных и благостных чудес мира. Мы — из восьми звеньев замкнутая цепь. Потому-то я вам и советую уйти от толпы, от праздного любопытства. Нам никто не опасен, а мы подавно никому не делаем зла. Подумайте сами: кого мы будем страшиться? Легкомысленного, любопытного человека? Но он соскучится с нами через день. Искателя сильных ощущений? Мы его отошлем в театр Guignol[21]. Помните, князь, мы не побрезговали и вами, скептически-холодный насмешник, и вы потом первый сознались, что шаг от насмешки до веры меньше, чем шаг от веры до экстаза. Многие искали выгодных связей, философского камня, секрета изготовления золота, а другие даже думали, что мы изготовляем фальшивые бумажки. Подозревали нас иногда в каком-то зверском половом сектантстве, и являлись к нам любопытствующие старички и желторотые подростки. Все они только мешали нам. Не правда ли? Вы все помните Его изречение: «Лесть богатства и слава мира поглощают Слово»[22]. Иные даже подозревали, что мы занимаемся политикой. Все-таки мы остались только восьмеро — вы и я, ваш наставник и ваш первый слуга. Благодарю вас за то, что вы не говорили ничего никому, не называли моего имени. Это для меня залог и уверенность в том, что дело, которое мы делаем, самое главнее и важное дело, каким только занимались люди от времен Хирама, зодчего, воздвигнувшего храм Соломона, а может быть, и раньше, в столетия, утерянные историей.

Потому-то я, пишущий, и не называю по именам и по профессии людей нашего небольшого, избранного, поневоле тайного и христианского, в самом глубоком смысле этого слова, общества.

Однажды учитель сказал:

— Человеческую волю можно передавать в пространство — это теперь известно даже детям приготовительного класса. Вообразите себе современный броненосец: он вмещает в себе около полутора тысяч человек. Его громадные орудия вращаются в своих башнях от легкого нажима кнопки; он отопляется, освещается и движется при помощи машин, которыми управляют пять-шесть очередных людей; он посылает в сферу, в одну-две тысячи кубических верст, свои беспроволочные телеграммы… и это всего только машина. Но вообразите, во сколько сот тысяч раз мощнее и разнообразнее мозг каждого человека, не пораженного безумием, равнодушием или идиотизмом! Я хочу поднять руку и поднимаю, я иду именно туда, куда хочу, а не в другую сторону, я говорю, и у меня в запасе несколько тысяч слов, и каждое из них связано со зрением, с запахом, слухом, вкусом и осязанием и памятью прошлого, предвидением будущего. Я овладел искусством запечатлевать свои мысли на бумаге и делать их почти бессмертными. Нет такой фантастической и, скажем, даже шутливой мечты, которую до смешного маленькая бренная машина, человеческий мозг, не привела бы в исполнение. Я не говорю о бессмертии, но разве эта накопленная, сконденсированная энергия может пропасть даром, не возбудив вокруг себя в момент того, что мы называем смертью, громадных волнообразных пертурбаций? Возьмите хотя бы простой детский пример из рождественских рассказов о том, как на расстоянии земного диаметра один человек оповещает другого о том, что он перешел в новую жизнь, извещает в тяжелый, непривычный момент расставания с временной жизнью. Все мысли и чувства одного человека устремлены к другому, и вот он уже волнуется, тревожится и думает только о нем, о близком, о друге, об учителе, и его воля приходит в соприкосновение с другой, и он ощущает почти физически присутствие близкого. А воображение галлюцинирует только в определенных привычных формах. И вот вам привидение. Не правда ли?

Так или почти так в последний вечер говорил учитель. Мне казалось, что он был совершенно спокоен, но было в его лице, в строгих обычно глазах что-то нежное и тоскливое. Потом он сказал:

— Сейчас я в вашем присутствии осмелюсь сделать то, что в обществе других я не сделал бы. Вас ожидает очень тяжелое зрелище. Если кто-нибудь не ручается за свои нервы — лучше уйти. В моем мнении от этого он ничего не потеряет. Я знавал студентов, которые падали в обморок при виде первого кадавра, а потом делались замечательными и очень полезными хирургами.

Никто из нас не промолвил ни слова. Тогда наставник продолжал:

— Мы поднимемся этажом выше. Там лежит мертвый человек. Никто из вас его не знает. Он выбрал себе странную, по теперешнему времени, профессию: он был поэтом и композитором, и писал стихи и творил музыку. Пускай он был смешон, думая, что к нему придут со смирной и ладаном редакторы, издатели, директора и режиссеры театров, дирижеры и критики — они к нему не пришли. Он был простым наивным человеком, но в то же время необычайно гордым: он мог бы умереть от голода и не шевельнуть пальцем, чтобы улучшить свое положение. Почти нищий, он любил делать царские подарки. Может быть, вы спросите меня, почему я не познакомил нас с ним? Но он был человеком совершенно бесполезным для наших исканий и на многое, что для нас глубоко важно, смотрел с молчаливым и кротким презрением. Однажды, полушутя, полусерьезно он формулировал загробное существование таким парадоксом: «Если и допустить бессмертие, то оно представляет из себя очень печальную картину. На веки вечные остается, никогда не изменяясь, только одно голое впечатление жизненного конца. Итак: человек, раздавленный трамваем, превращается на бесконечное количество веков в одно сплошное чувство недоумения, ужаса и боли. Самоубийца осужден вечно слышать грохот выстрела, чувствовать прохождение пули через мозг, от виска до виска, невероятную для вашего воображения боль и сумбур последних содроганий агонии. А паралитик так навсегда и пребывает в параличе и чувствует то же, что чувствует камень, брошенный в бездонный колодец». Теперь вы меня понимаете, не правда ли? Итак, идемте.

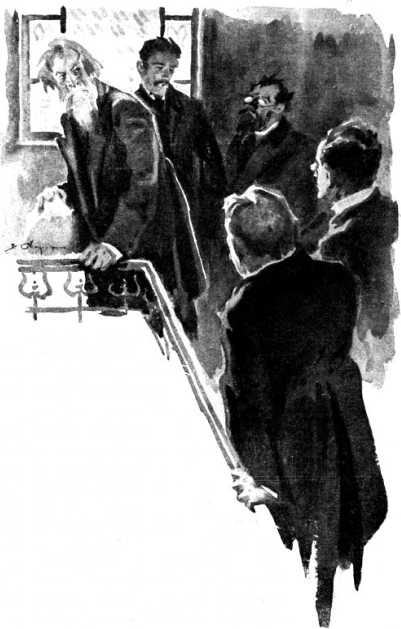

Необыкновенно живо я вспоминаю тот момент, когда он, пройдя один марш лестницы, остановился на площадке. Он стоял спиной к окну, украшенному плохоньким витражом, и в разноцветном и тусклом освещении было невыразимо пленительно его прекрасное лицо, и благородные седины, и та глубокая важность и доброта взора, которая свойственна только людям большого знания.

Он слегка задыхался. У него очень давно была сердечная болезнь, которая мучительна стесняла его движения. Очень тяжело передохнув несколько раз, он заговорил, по-видимому, совсем спокойно, но все мы невольно почувствовали, что он преодолевает какое-то глубокое душевное волнение:

— Он умер — скажем этот условный термин — оттого, что в нем угасла воля к жизни. Он как бы заснул с единственным желанием не просыпаться, и вот он спит вторые сутки, и тело его уже потеряло чувствительность, и если бы он мог открыть глаза, он ничего не увидел бы, но из всех ощущений слух покидает человека последним. Он услышит нас, несмотря на то, что на его теле уже показались несомненные первые признаки разложения. Все человеческие слова, надгробные речи, молитвы, я думаю, произвели бы на него впечатление, как будто бы муха надоедливо бьется между двумя стеклами. Может быть, слова будут ему понятны, но так неинтересны, так чужды и далеки от него, как тиканье часов, чириканье птички или лепет ручья. Но вот, поглядите на содержание телеграммы, которую я получил вчера из Лондона, от дирекции королевской оперы.

И, так как на лесенке было темновато, то, передав мне телеграфную бумажку, он оказал со своей обычной мягкостью:

— Если вас не затруднит, прочитайте, пожалуйста.

— Да.

Маленький бумажный листок заключал в себе такое радостное приглашение, от которого закружилась бы голова у любого композитора, даже сверх меры упоенного славой. Его опера «Суламифь», очень наивная и загадочно-пышная легенда о любви величайшего из царей к простой девушке из виноградника, принималась безусловно, автору не предлагали, а просили его приехать дирижировать. Были два-три комплимента, коротких, но почти удивительных для сдержанных англичан, и затем предложение денег в неограниченных размерах.

— И вот, — заговорил наставник, принимая от меня телеграмму, — вот так неожиданно и, увы, поздно пришли к нему и слава, и богатство, и комфорт, и улыбки женщин.