Вот что озарила перед ним вспышка молнии: если он откроется графине, ему придется изложить всю свою историю с того дня, когда разбойники увезли его из замка. Да, рассказать можно в общих словах, пусть романтика потешит материнское сердце, а у него вызовет лишь более сильное волнение — но кому герои всегда видятся величайшими героями? Неуместные признания — как звенья цепи, одно влечет за собой другое… Может ли он, рожденный в лоне христианства, сообщить ей, что стал вероотступником? А если он скажет ей об этом, не добавят ли его слова лишь новое горе к бремени, под которым она и так уже гнется, — бремя новое и самое тяжкое? И что, если он тем самым лишится ее любви?.. Она спросит — хотя бы даже ради того, чтобы возблагодарить Господа за его милость, — с какой такой счастливой случайностью связано его возвращение? И что потом? Увы! Когда она запечатлеет поцелуй на его челе, сможет ли он сохранить молчание? И что еще тягостнее, сможет ли он ее обмануть? Нет ничего губительнее для самоуважения, чем ложь, и если новая жизнь начинается с обмана, не надо быть пророком, чтобы предсказать, каков будет ее конец. Нет, ему придется сказать правду. Осознание этого и стало тем призраком, который заставил его задрожать. Признание в том, что он — мусульманин, ранит ее, однако она сохранит надежду на его обращение, более того, душа ее будет трудиться над тем, чтобы надежда эта сбылась, а это может вернуть ей интерес к жизни; но если он скажет, что прибыл в Италию, дабы способствовать свержению императора-христианина и торжеству неверных, тогда — помогай ему Бог! Каким чудовищем сделается он тогда в ее глазах!.. Более того, последствия этого открытия падут не только на него и графиню. Единым взмахом крыла, на что способно только воображение, он перенесся обратно в Белый замок и предстал перед Магометом. Случалось ли хоть одному владыке, которому предстоит всколыхнуть весь мир, с такой же полнотой доверяться своему слуге? Бедный Мирза! Бескрайние волны катились между Белым замком и замком его отцов, но над этой пучиной для него снова и снова звучали слова: «Поскольку ты будешь моим представителем, веди себя по-королевски. Короли себе не изменяют». Если его так пугает одна лишь мысль о предательстве, каково будет совершить его на деле?.. А под конец молния озарила и еще одну истину: эмир вырос воином, он любил войну и ради нее самой, и ради славы, которую она дарует, — не похожей ни на какую другую славу. Неужели с ними придется распрощаться?

Бедный Мирза! Некоторое время назад мы упомянули, как естественные устремления боролись в нем с долгом чести. Возможно, мы выразились не вполне точно: если так, исправим эту ошибку, высказавшись без обиняков. Он отыскал свою мать. Она шла ему навстречу — там, за язычками свечного пламени, за монахами, она шла за него молиться. Отказаться от встречи или обмануть доверие повелителя? Да, безусловно, один выход достойнее другого, но кто откажет ему в жалости?.. Нерешительность порой доставляет нам страдания едва ли не смертные, и они изнуряют сильнее недуга, ранят больнее меча.

Скорбное шествие приблизилось, высветив часть обугленного фасада здания. Дверь с громким лязгом распахнулась, и монах в черном облачении — такое надевают на погребальные мессы — шагнул навстречу графине. Помещение за его спиной было освещено тускло. Еще несколько минут — и возможность увидеть ее лицо будет утрачена. Но эмир продолжал стоять в нерешительности. Судите сами, какие страсти бушевали у него в груди!

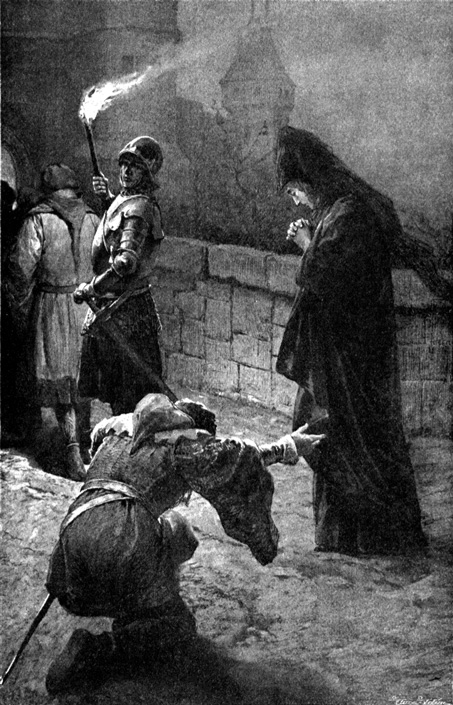

Наконец он сделал шаг вперед. Монахи с массивными свечами из желтого воска проходили мимо, он же шагнул к краю дороги. Они посмотрели на него в недоумении. Посмотрели и монахи в доминиканских рясах. А потом подошел хор. Завидев его, факельщик приостановился, но потом двинулся дальше. Эмир, по сути, никого из них не видел, глаза и мысли его замерли в ожидании, и вот — как билось его сердце! Как истово он вглядывался! — и вот графиня оказалась с ним рядом, в каких-нибудь трех ярдах.

Как уже говорилось, она была одета во все черное. Плотная вуаль скрывала лицо, ладони, скрещенные на груди, сияли белизной слоновой кости. Два или три раза правая рука поднялась, дабы сотворить крест, открыв взорам кольцо на левой, — видимо, то было обручальное кольцо. Осанка ее говорила не столько о преклонном возрасте, сколько о всепоглощающем горе. Головы она не подняла ни разу.

Из сердца эмира рвалась молитва.

— О Аллах! Это моя мать! Если не дано мне заговорить с ней, поцеловать ее ноги, если не дано назвать ее матерью, не дано произнести: «Мама, мама, смотри, твой сын вернулся!» — если не дано, позволь мне, о Всемилостивый, увидеть ее лицо, дай ей увидеть мое — только один раз, о Аллах! Один-единственный!

Но лицо ее оставалось сокрытым, так она и проследовала мимо, однако, проходя, молилась. Голос ее был тих, но он расслышал ее слова:

— О светлая Матерь! Именем благословенного твоего возлюбленного Сына, прошу тебя, вспомни и моего! Пребудь с ним, верни его мне, и побыстрее. О, сколь велико мое горе!

Весь мир, а с ним и она расплылись в пелене слез, которые Мирза более не пытался сдерживать. Протянув к ней руки, он упал на колени, а потом и лицом вниз; лицо оказалось в пыли, но его это не заботило. А когда он вновь поднял глаза, она уже прошла мимо — последняя в процессии. Он понял, что она его не заметила.

Он последовал за ней. Все отошли в сторону, чтобы первой пропустить ее в двери. Там ее ждал монах; она вошла, а факельщик остался один снаружи.

— Стой! — проговорил он надменно. — Ты кто таков?

Эти грубые слова вырвали эмира из мира грез, вернув ему все его способности.

— Синьор из Отранто, — отвечал он.

— Что тебе надобно?

— Впусти меня в часовню.

— Ты здесь чужой, а это частная служба. Или тебя пригласили?

— Нет.

— Я не могу тебя впустить.