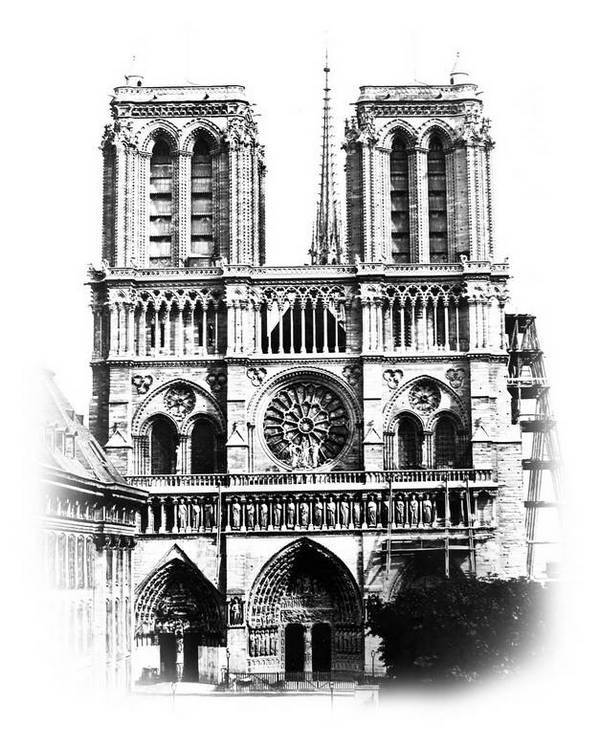

Собор Парижской Богоматери. Париж

Собор Парижской Богоматери в XIX веке. Во время реконструкции. Фотограф не известен

(Виктор Гюго «Собор Парижской Богоматери»)

То, что сказано о фасаде, нужно применить и ко всему собору, а все сказанное о парижском кафедральном соборе относится вместе с тем и ко всем христианским церквам Средних веков. В этом искусстве все вытекает из самого себя, является строго последовательным и соразмерным. Достаточно смерить один палец ноги гиганта, чтобы определить размеры всего его тела.

Но вернемся к фасаду собора Богоматери, каким он представляется нам в настоящее время, когда мы благоговейно любуемся этим могучим и величественным зданием, которое, по словам хроникеров, «наводит на зрителя невольный трепет» – quae mole sua terrorem incutit spectantibus.

В настоящее время в этом фасаде недостает трех важных частей: одиннадцати ступеней, когда-то поднимавшихся над землей; статуй, украшавших ниши трех главных порталов, и находившихся в наружной галерее первого яруса двадцати восьми изображений самых древних французских королей, начиная с Хильдеберта и кончая Филиппом Августом, державшим в руке императорскую державу. Ступени уничтожило время, непреодолимой силой поднимавшее уровень почвы города. Но время, допуская постепенное поглощение постоянно поднимавшимся приливом парижских мостовых всех этих одиннадцати ступеней, способствовавших величественной высоте здания, дало, пожалуй, собору больше, чем отняло: оно придало ему ту темную, сотканную веками окраску, которая превращает эпоху старости памятников в эпоху расцвета их наивысшей красоты.

Но кто опрокинул оба ряда статуй? Кто опустошил ниши? Кто высек посреди центрального входа это новое, совсем неподходящее стрельчатое украшение? Кто дерзнул вставить эту тяжелую аляповатую резную деревянную дверь в стиле Людовика XV рядом с арабесками Бискорнета? Люди, архитекторы, художники нашего времени.

А если мы войдем в самый собор, то кто снес колоссальное изображение святого Христофора, так же славившееся среди других статуй, как славился большой зал Дворца правосудия среди других зал и острие колокольни Страсбургского собора среди всех прочих колоколен? Кто так варварски грубо уничтожил те мириады статуй, которые населяли все просветы между колоннами в храме и на хорах, – статуй коленопреклоненных, во весь рост, конных, статуй мужчин, женщин, детей, королей, епископов, воинов, – кто уничтожил все эти чудные изваяния из камня, мрамора, золота, серебра, меди и даже воска? Уж никак не время.

А кто заменил древний готический алтарь, так роскошно обставленный драгоценными ковчежцами и раками для мощей, этим тяжелым мраморным саркофагом, украшенным головами ангелов и облаками, который гораздо более подходит к церкви Валь де Грас или Дому Инвалидов?

Кто так нелепо внес этот громоздкий каменный анахронизм в создание карловингской эпохи? Не Людовик ли XIV, исполнивший желание Людовика XIII?

Кто вставил в розетки над средним главным входом и в стрельчатые окна хоров эти холодные белые стекла вместо прежних цветных стекол, которыми не могли вдоволь налюбоваться очарованные взоры наших предков? Что бы сказал какой-нибудь причетник шестнадцатого столетия, если бы он увидал ярко-желтую штукатурку, которой наши вандалы-архиепископы измазали свой собор? Он припомнил бы, что желтой краской палачи его времени очищали здания, запятнанные каким-нибудь злодейством; припомнил бы отель «Маленького Бурбона», весь закрашенный желтой краской в ознаменование измены коннетабля, – той самой краской, о которой сказал Соваль: «Эта желтая краска такого прекрасного свойства, так хорошо сохранилась, что более чем столетний промежуток времени не мог заставить ее полинять». Припомнив все это, причетник подумал бы, что это священное место сделалось нечистым, и в ужасе бежал бы из него.

Если мы пройдем в верхнюю часть собора, не обращая внимания на множество проявлений варварства, то спросим, что сталось с той прелестной маленькой колоколенкой, которая, опираясь на точку пересечения свода, не менее красивая, чем соседний шпиль святой часовни (также уничтоженной), стройная, изящная, острая, сквозная, звонкая, так смело вонзалась в чистое голубое небо, выше башен самого собора? Один архитектор, обладавший хорошим вкусом, ампутировал ее (в 1787 году) и вздумал замаскировать зиявшую рану безобразным свинцовым пластырем, похожим на крышку котла.

Так относились к чудесному средневековому искусству во всех странах, а больше всего во Франции. На соборе Парижской Богоматери ясно можно проследить три рода повреждений, из которых каждое захватывало здание глубже другого. Сначала видна рука времени, но она только тут и там провела едва заметные борозды и набросила на все слой ржавчины. Потом на собор целыми толпами обрушились слепые, бешеные по своей сути политические и религиозные смуты. Они оборвали его богатый скульптурный и резной наряд, вырвали его розетки, разбили его украшения из арабесок и нежных завитков, стерли в порошок его статуи – одни за то, что они были в митрах, другие за то, что на их головах красовались короны. Наконец, собор теребила и искажала по-своему каждая новая мода, сменявшая одна другую в формах все более и более грубых и безобразных за весь период постепенного неизбежного упадка зодчества, начавшегося с анархических, но красивых уклонений эпохи Возрождения.

Мода наделала вреда больше, чем революция. Она резала уж прямо живое тело, касаясь самого остова произведения искусства; резала, кромсала, разрывала на части, убивала здание не только в его форме, но и в его символе, уничтожала его красоту и смысл. В довершение всего та же мода отваживалась переделывать собор, на что не осмелились ни время, ни революции. С наглым бесстыдством мода, вообразив себя обладательницей привилегии «хорошего вкуса», залепила язвы готического памятника своими однодневными безделушками, мраморными лентами, металлическими помпончиками, настоящей проказой каменных завитков, ободков, драпировок, гирлянд, бахром, языков, бронзовых облаков, толстых амуров, херувимов с раздутыми щеками, всем тем, чем было начато разрушение искусства в молельне Екатерины Медичи, а спустя два века, после бесконечного кривлянья, окончательно довершено в будуаре Дюбарри.

Следовательно, резюмируя все сказанное, мы видим, что памятники готического зодчества оказываются обезображенными тремя разрушительными силами. Морщины и борозды на них – дело времени. Следы грубого насилия, выбоины, проломы – дело революций, начиная с Лютера и кончая Мирабо. Изуродование, уничтожение частей, разрушение гармонии целого, наконец, так называемые реставрации – дело варварской работы желавших подражать грекам и римлянам ученых мастеров, справлявшихся по Витрувию и по Виньолю. Так чудное искусство, созданное вандалами, было убито академиками. К действию веков и революций, производивших опустошения, по крайней мере, с величавым беспристрастием, присоединилась туча патентованных, присяжных и дипломированных зодчих из академий, которые принялись с разборчивостью дурного вкуса разрушать все, что было сделано до них, и переделывать по-своему, заменяя, например, готическое резное кружево нелепыми завитушками времен Людовика XV, якобы во славу Парфенона. Это было ударом ослиного копыта умирающему льву. Это можно также сравнить со старым засыхающим дубом, на который набросились гусеницы, чтобы скорее источить и уничтожить обессилевшего исполина.

Как это далеко от того времени, когда Роберт Сенлис, сравнивая собор Парижской Богоматери со знаменитым храмом Дианы в Эфесе, «столь прославляемым языческими писателями», с храмом, который обессмертил Герострата, нашел галльский собор «превосходящим по длине, ширине, высоте и построению»[43].

В общем, собор Парижской Богоматери не может быть назван памятником цельным, вполне законченным, классифицированным. Это уже не романская церковь, но еще и не вполне готическая. Словом, это не тип. В этом соборе нет того, чем отличается Турнюсское аббатство: массивной и величавой квадратной формы, круглого и широкого свода, нет той величественной простоты, которыми отличаются здания, сооруженные по принципу полной дуги. Он не похож на собор в Бурже – легкий, разнообразный, сжатый, уносящийся ввысь, колосящийся таким множеством стрелок. Нельзя причислить его и к числу древних храмов, мрачных, таинственных, низких, точно придавленных тяжелыми сводами; к числу почти египетских храмов с низким потолком; храмов иероглифических, жреческих, символических и больше обремененных в виде украшений косоугольниками и зигзагами, чем цветами, больше цветами, чем животными, и больше животными, чем людьми, – храмов, являвшихся произведениями скорее епископов, чем зодчих; храмов, служивших выражением первого преобразования искусства, всецело проникнутого теократическим и военным духом, вышедшим из Византийской империи и существовавшим до Вильгельма Завоевателя. Нельзя причислить наш собор и к другому семейству церквей, отличающихся высотой, воздушностью, богатством цветных оконных стекол и скульптурных украшений, остроконечных по форме, смелых по виду, как политические символы, служащие выражением общины и буржуазии; свободных, прихотливых, разнузданных, как произведения искусства, – церквей, служащих воплощением второго преобразования зодчества, являющегося теперь более уже не иероглифическим, жреческим, неподвижным, а художественным, развивающимся и всенародным, нового вида зодчества, начавшегося во времена крестовых походов и закончившегося царствованием Людовика XI. Собор Парижской Богоматери – произведение не чисто романской расы, как церкви первой категории, но и не чисто арабской, как церкви второй категории.

Это здание переходной эпохи. Саксонский зодчий водружал первые столбы для средней части храма, когда явилось произведение крестовых походов – стрельчатый свод, и он победоносно лег на эти широкие романские капители, предназначенные для круглых сводов. Воцарившись, стрельчатый свод докончил здание. Впрочем, скромный и нерешительный вначале, этот свод ширился и раскидывался в известных границах, не дерзая еще вытянуться в острые стрелы и копья, как случилось впоследствии в стольких других соборах. Казалось, он еще стеснялся соседства тяжелых романских столбов.

Однако здания времен перехода от романского искусства к готическому не менее драгоценны для изучающего историю зодчества, чем типы чистые. Эти здания выражают особый оттенок искусства; без них он был бы для нас утрачен. Это, так сказать, прививка стрельчатого свода к полной дуге.

В частности, собор Парижской Богоматери является любопытным образцом этой архитектурной разновидности. Каждый фасад, каждый камень этого прекрасного памятника представляет собой не только страницу истории страны, но и историю науки и искусства. Чтобы отметить лишь главные детали, укажем, для примера, на Малые Красные двери, которые своей отделкой почти достигают тонкостей готического зодчества пятнадцатого столетия, и на столбы притвора, напоминающие своими размерами аббатство Сен-Жермен-де-Пре времен Карловингов. Можно подумать, что между этими дверями и столбами лежит промежуток в шесть веков. Даже сами герметики в символических украшениях главной паперти должны найти вполне удовлетворительный образчик их науки, в таком совершенстве выразившийся во всем здании церкви Сен-Жак-де-ла-Бушри. Таким образом, в соборе Парижской Богоматери соединились, слились, сплотились в одно целое все разновидности зодческого искусства: в него вошли часть романского аббатства, часть церкви философической, часть искусства готического и саксонского, вошел и массивный круглый столб времен Папы Григория VII, и герметический символизм, с которым Николай Фламель предшествовал Лютеру: в нем видны и папское единство, и раскол, и Сен-Жермен-де-Пре, и Сен-Жак-де-ла-Бушри. Эта церковь, центральная и родовая среди старых парижских церквей, является как бы химерой, соединяя в себе голову одной церкви, члены другой, торс третьей, что-нибудь от каждой из них.