Огненный перст

Лишь в самый последний миг, когда казалось, что сейчас вся напополам треснет, и вдруг наступило облегчение, – сомлела, перестала видеть и слышать.

Пришла в себя нескоро. Сквозь щели просачивалось нераннее зимнее солнце. Но Кикимора очнулась не от света, а от звука. Кто-то тоненько пищал, совсем близко.

Она приподнялась и увидела в луче, пронизывающем подвальную тьму, младенческое личико. Личико было золотым.

Кикимора недоверчиво дотронулась до головенки пальцем – и палец тоже зазолотился, а ребенок зевнул и умолк.

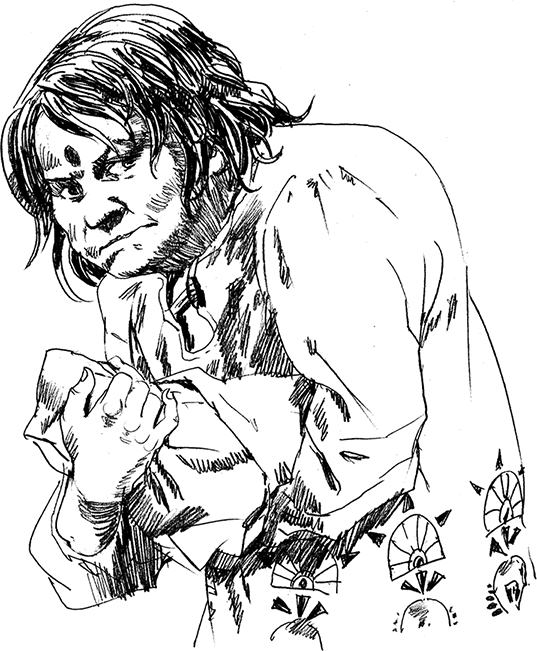

Испуганно отдернув руку, горбунья долго смотрела на новорожденного. Прикончить его, слабого, было просто, но она об этом не думала. Просто смотрела, и всё.

Вспомнила, что бабы говорили о пуповине. Нашла ее, перегрызла. Увидела, что тельце перепачкано кровью – стала его вылизывать, как это делала с щенками сука. Трогать языком крошечное, теплое было приятно.

Младенец открыл ротик, запищал – но не жалобно, а сердито.

И громко.

Не услышат ли? Кикимора тревожно посмотрела на потолок.

– Молчи, молчи!

Он закричал громче.

Прибить? Самое время.

Но вместо этого – получилось само, безмысленно – достала грудь и заткнула ротик соском. Зачмокал. Кикимора же замерла от несказанной сладости. Даже когда, бывало, засовывала за щеки разом два куска сахара, и то не было так сладко.

Поев, ребенок тихо засопел.

Пряник мой сладкий, думала Кикимора, глядя на круглый лобик. Сидеть бы так вечно. И больше ничегошеньки не надо.

Но во дворе, близко, заржал конь, и она встрепенулась. Поздно уже! Все давно поднялись! Искать горбунью не станут, кому она сдалась, но выходить-то все одно придется. И что тогда?

– Что делать? Что делать? – по привычке забубнила Кикимора под нос, беспокойно завертелась.

Как быть с Золотиком? И еще ведь Живка…

А вот как.

Девчонку раздела догола. Та была холодная, тощая. Лягуха, и только. Из рубашонки соорудила люльку. Подвесила к потолку, устроила дитятю. Чтоб подвальные крысы не покусали сладенького.