Естественный отбор как движущая сила индивидуального и группового отбора описывается одной фразой:

Возьмем простой пример (учтем, однако, что в реальности ни один пример не будет настолько простым). Представим некую популяцию птиц, где у 80 % особей глаза зеленые, а у 20 % – красные. Далее, у птиц с зелеными глазами более низкая смертность, и поэтому у них больше потомства в каждом поколении. В результате в следующем поколении в нашей популяции уже 90 % особей с зелеными глазами против 10 % – с красными. Произошла эволюция путем естественного отбора.

Для понимания сущности эволюционного процесса необходимо дать научно обоснованный ответ на два неизбежно возникающих вопроса. Во-первых, для любого измеримого изменения некоторого признака (размер, цвет, личностные качества, интеллект, культурные характеристики) каким было влияние наследственности, а каким – среды? Не существует признаков, формирующихся под влиянием только наследственности или только среды. Вместо этого мы говорим о наследуемости как мере изменчивости в определенной популяции за определенное время. Цвет глаз почти полностью определяется наследственностью. Можно сказать, что цвет глаз передается «по наследству», или «генетически». Цвет кожи, напротив, имеет не такую выраженную, хотя и высокую наследуемость; он зависит как от генов, так и от инсоляции и наличия или отсутствия средств защиты от солнца. Личностные качества и интеллект обладают средней наследуемостью. Добрый гений-экстраверт может появиться у бедных родителей с низким уровнем образования, а в семье с хорошим достатком и общественным положением – злонравный болван. Для здорового общества ключевое значение имеет обучение, отвечающее потребностям и возможностям всех его членов.

Достаточно ли генетических (обладающих высокой наследуемостью) различий между человеческими расами, чтобы считать их отдельными популяциями или, вернее, субпопуляциями? Я поднял эту тему потому, что вопросы расы – это «минное поле», по которому до сих пор безуспешно блуждают политики – и левые, и правые. Решить проблему можно, надо только обогнуть «минное поле» и выйти на плодородную рациональную почву. Расы определяются как популяции, а потому деление между ними почти всегда условное. Деление на расы практически бессмысленно, за исключением случаев, когда популяция существует отдельно от других, в изоляции. Дело в том, что изменение генетических признаков среди представителей вида в пределах всего ареала почти всегда происходит несогласованно. Например, размеры тела могут изменяться с севера на юг, цвет – с востока на запад, а пищевые предпочтения и «узоры в горошек» могут вообще быть различными у каждого представителя вида. И так далее до бесконечности по всем прочим генетическим признакам, пока реальный шаблон географической изменчивости не поделится неизбежно на большое количество малых «рас».

Ученые уже не рассматривают эволюцию в качестве теории. Она является достоверно установленным фактом. А естественный отбор в ходе случайных мутаций – это сила, направляющая эволюцию, что подтверждается полевыми наблюдениями и экспериментами

В любой популяции всегда происходит эволюция. В некоторых случаях ее темп достаточно высок для того, чтобы создавать новый вид за одно поколение. В других случаях она идет настолько медленно, что характерные признаки вида остаются почти неизменными в сравнении с далекими предками ныне живущих особей. Такие «медлительные» виды иногда называют «реликтами» или «живыми ископаемыми».

Примером относительно быстрой эволюции был рост мозга у гоминид: с 900 см3 у

Теперь рассмотрим вопрос социобиологии, имеющий принципиальное значение для понимания эволюции биологической организации. Это фенотипическая пластичность, то есть объем изменчивости фенотипа (совокупности признаков, предписываемых генотипом), определяющийся средовыми различиями. Тип и пределы пластичности, поскольку они также являются генетическими признаками, тоже могут эволюционировать. В одной из крайних точек предписывающие пластичность гены могут определяться естественным отбором, допуская только один признак из множества возможных, например цвет глаз, наследуемый конкретным человеком. В другой точке пластичность также может эволюционировать, порождая множество возможных исходов, соответствующих тем вызовам, которые ставит перед видом среда.

В этом случае фенотипическая пластичность все равно предписывает строго генетическое правило, например:

Запрограммированная фенотипическая пластичность может иметь гораздо больше нюансов, чем способно передать любое краткое определение. Например, генотип представителей вида может измениться таким образом, чтобы предписывать то, что психологи называют подготовленным обучением, – склонность к тому, чтобы быстро учиться и отвечать на определенные стимулы сильнее в сравнении с другими подобными стимулами. Здесь часто используется термин «импринтинг». Детеныш может за один раз запомнить определенную форму или запах из множества ему подобных и впоследствии давать нужную реакцию только на него. Вылупившиеся гусята могут привязываться не только к своей матери-гусыне, а к первому увиденному ими быстро движущемуся объекту. Новорожденная антилопа запечатлевает по запаху свою мать, а та, в свою очередь, тоже реагирует на запах своего детеныша. Муравей запоминает запах своей колонии в течение нескольких дней – от вылупления из яйца до полного созревания – и сохраняет лояльность к своей колонии до конца жизни. Если рабочий муравей, будучи еще несозревшей куколкой, оказывается захвачен муравьями-рабовладельцами, то происходит импринтинг запаха чужой колонии, и муравей будет атаковать своих сестер по колонии, в которой появился на свет.

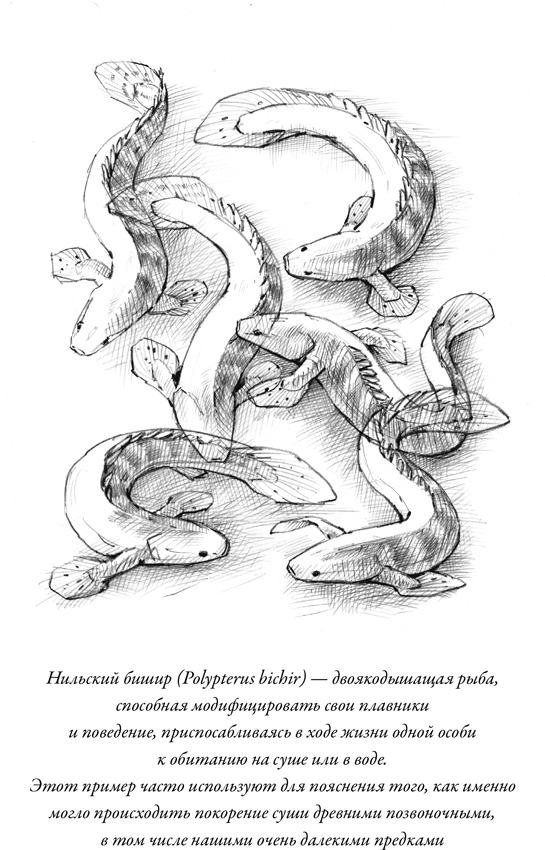

Крайне важным примером фенотипической пластичности является нильский бишир (

Пример этого и других ныне живущих видов показывает, как пластичная экспрессия генов в анатомии и поведении может облегчать значительные адаптационные перемены – и вполне могла делать то же самое в ситуации главных эволюционных переходов.

Соответственно, если следовать этой логике, разделение на касты среди муравьев и термитов было достигнуто эволюцией за счет предельных форм фенотипической пластичности. Такое открытие сделал Дарвин, и, по его словам, именно оно помогло сформулировать теорию эволюции путем естественного отбора. Рабочие муравьи – значительно измененные стерильные самки – весьма озадачили великого натуралиста. В «Происхождении видов» он пишет: «Я не стану останавливаться здесь на этих различных случаях и ограничусь разбором одной особой трудности, которая сначала казалась мне непреодолимой и действительно роковою для всей теории. Я имею в виду бесполых, или стерильных, самок в сообществах насекомых, ибо эти бесполые особи нередко очень сильно отличаются по инстинкту и строению как от самцов, так и фертильных самок и, будучи стерильными, не могут производить себе подобных»[1].

Идея, представленная Дарвином в «Происхождении видов», – это первое упоминание понятия об эволюции пластичности генов. В этой работе также впервые вводится теория группового отбора, при котором под действием наследственных признаков происходит расширенная социальная эволюция целых колоний, а не только отдельных особей внутри колоний, которые (колонии), в свою очередь, становятся целью естественного отбора:

Однако эта трудность, хотя и кажется непреодолимой, уменьшается и, по моему мнению, даже совершенно исчезает, если вспомнить, что отбор может быть применен к семье так же, как и к отдельной особи, и привести к желательной цели. Так, обладающий приятным вкусом овощ оказывается в котле и погибает; но овощевод сеет семена того же вида и ожидает получить примерно такой же урожай… Отсюда мы должны заключить, что слабые модификации в строении и в инстинкте, стоящие в связи со стерильностью некоторых членов сообщества, оказались полезными: фертильные самки и самцы благодаря этому процветали и, в свою очередь, передали своим размножающимся потомкам склонность производить стерильных особей с теми же модификациями. Этот процесс должен был повторяться много раз, прежде чем образовалось это удивительное различие между фертильными и стерильными самками одного и того же вида, которое мы наблюдаем у многих социальных насекомых[2].

Дарвин предвосхитил открытие этих двух процессов – контролируемой пластичности в экспрессии генов и группового отбора – и создал теорию эволюции путем естественного отбора. Далее я продемонстрирую, как все это приводит нас к современному пониманию величайших достижений эволюции, в том числе происхождения сообществ и нашего места в мире.

2

Великие эволюционные переходы

Биологическая история Земли началась со спонтанного возникновения жизни, которая развивалась миллиарды лет в процессе формирования клеток, органов и организмов и в ходе последнего этапа – относительно короткого, он начался около 2–3 млн лет назад – создала вид, способный разобраться в том, как все это происходило. Человечество, наделенное постоянно развивающимся языком и силой абстрактного мышления, сумело отчетливо представить себе этапы, приведшие к появлению человека. Эти этапы называют «великими эволюционными переходами». Вот они:

1. Возникновение жизни.