Наконец, можно привести достоверные случаи эусоциальности среди людей. Самое убедительное доказательство – наличие «касты» бабушек-помощниц постменопаузального возраста. Кроме того, многие люди охотно следуют призванию и выбирают профессии, полезные для общества, но мешающие иметь потомство им самим. Учитывая исключительную пользу гомосексуальности для некоторых сообществ, не лишено смысла предположение о том, что гомосексуалисты – это эусоциальная каста. Кроме того, во многих институционализированных религиях мира существуют монашеские ордена. Еще один пример подобного рода – это институт бердашей, существовавший у североамериканских индейцев. Мужчины-бердаши одевались и вели себя как женщины[3]. Следует учитывать, что склонность к гомосексуальности отчасти обусловлена генетически, а также может быть полезной для семьи и более крупных групп, способствуя сохранению генов. Свидетельства косвенные, но значительные: частота встречаемости генов, способствующих возникновению гомосексуальности в человеческих популяциях, выше, чем можно было бы ожидать в результате действия одних лишь мутаций, а это признак того, что такие гены полезны с точки зрения естественного отбора. Другими словами, их частота слишком высока, для того чтобы ее можно было объяснить только случайными изменениями в генах, влияющих на сексуальное поведение.

В будущем мы почти наверняка обнаружим больше эусоциальных эволюционных линий. Скорее всего, мы найдем их среди мириад ныне живущих насекомых и других членистоногих. Но я сомневаюсь в том, что их число окажется очень большим – они лишь малая толика среди всех эволюционных линий в животном царстве. Удивительный факт, который стоит повторить и запомнить: известные виды муравьев, термитов, эусоциальных пчел и ос хотя и достигли господствующего положения в плане численности, биомассы и экологического воздействия, тем не менее составляют лишь малую часть от миллиона видов современных насекомых. Вновь открытые эусоциальные виды, скорее всего, окажутся не только редкими, но будут занимать обособленные, специализированные ниши.

Следует принимать во внимание хронологию воцарения насекомых. Возникновение современных видов эусоциальных насекомых приходится на мезозой и кайнозой. Первыми были термиты. Считается, что они эволюционировали от похожих на тараканов предков в среднетриасовый или раннеюрский период (237–174 млн лет назад). Эусоциальные пчелиные, в частности шмели (триба

В палеогене и, скорее всего, в верхнем меловом периоде произошло разделение большинства современных подсемейств муравьев (известно 21 подсемейство).

В настоящее время у большинства отрядов насекомых тоже встречаются общественные агрегации, появившиеся в древности, но не достигшие эусоциальности. За многочисленным потомством ухаживают матери, а иногда и отцы. В некоторых случаях родители вместе с потомством мигрируют из одного места в другое. У одних видов потомство находится под защитой гнезда, у других растет на открытой местности. В частности, долговременный уход и защиту молодняку обеспечивают горбатки, щитники-черепашки, белостоматиды, галлообразующие тли, кружевницы, богомолы, уховертки и пилильщики-аргиды. У некоторых видов встречается организованное движение личинок, взрослых особей (или и тех и других) – это, в частности, вертячки, сеноеды, эмбии, ночницы и коконопряды, кобылки, тараканы, пилильщики и пилильщики-ткачи.

Из этого широкого набора субсоциальных насекомых и других животных возникает очень небольшое число независимых линий современных эусоциальных видов. Появление развитых сообществ очевидно не коррелировало со степенью родства в семьях или иных тесно связанных группах. Основа для их возникновения в чем-то совершенно ином. Дело в том, что все эти линии (насколько нам известно, исключений нет) сначала освоили предварительную адаптацию – продолжительную заботу о молодняке в своих гнездах, от яйца до взрослой особи, посредством регулярного кормления или проверки состояния потомства (или и то и другое) в сочетании с постоянной защитой от врагов.

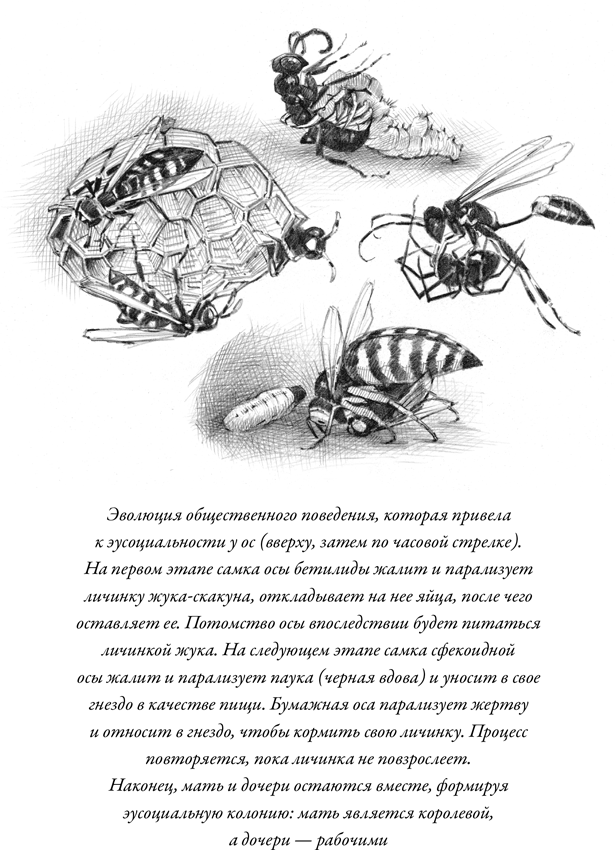

Общая закономерность возникновения эусоциальности начала проясняться чуть более полувека назад благодаря новаторским исследованиям Чарльза Миченера о пчелах в Канзасском университете и Говарда Эванса об осах в Гарвардском университете. Они оба были моими наставниками и сильно повлияли на мои ранние работы, посвященные муравьям. Общая последовательность, установленная на основе их исследований (хотя многие эксперты продолжают работать в этой области), следующая. Сначала взрослые представители вида строят гнезда, наполняют ячейки пыльцой или парализованной добычей, откладывают яйца, запечатывают гнездо и уходят. У некоторых видов есть отличия, начиная со второй фазы: взрослые строят гнезда и откладывают яйца, после чего заботятся о молодняке посредством периодического кормления или чистки гнезда (или и то и другое). Наконец, у еще меньшего числа видов, которых сейчас принято классифицировать как примитивные эусоциальные виды, мать и взрослые потомки остаются в гнезде, при этом мать откладывает яйца, выполняя основные репродуктивные функции, а другие особи добывают пищу и выполняют прочие задачи в качестве нерепродуктивных рабочих.

Эта последовательность, как полагают исследователи, привела к появлению развитых сообществ у муравьев и эусоциальных ос, как показано на иллюстрации далее. В раннемеловом периоде, около 200–150 млн лет назад, жалоносные осы охотились на насекомых, живущих в почве и опавшей листве. Если бы они были такими же, как современные семейства ос –

Некоторые жалоносные осы, ведущие свое происхождение от этих более примитивных охотниц, переносят жертву в гнездо, которое построили сами, откладывают яйцо, запечатывают гнездо, после чего улетают, чтобы снова повторить процедуру с новым гнездом. Один из наиболее известных примеров – виды роющих ос (

Небольшая группа видов жалоносных ос остается со своим выводком, постоянно принося свежую добычу, пока личинки не созреют. Когда молодняк достигает зрелости, мать и потомство расстаются.

Наконец, у совсем небольшой группы видов ос (в том числе у предков муравьев) мать и потомство остаются вместе, формируя эусоциальную колонию.

Последовательность из постоянно уменьшающихся наборов эволюционных линий и видов указывает на необычную адаптацию в жизненном цикле, не связанную с близким генетическим родством среди членов группы основателей колонии, которую обычно считают главной предпосылкой возникновения эусоциальности. И действительно (на что я уже указывал), близкое родство не является причиной возникновения эусоциальности. Это ее следствие. Все, что нужно для перехода от жизни в одиночку к эусоциальному существованию, – это заглушить мутацию одного или нескольких аллелей, которые предписывают склонность родителей к тому, чтобы сначала заботиться о потомстве, а потом расставаться с выводком, когда он достигнет зрелости.

Эусоциальность, то есть разделение группы на репродуктивную и нерепродуктивную касты, возникла лишь у нескольких эволюционных линий животных, причем это произошло сравнительно поздно и, за редким исключением, только на суше. Тем не менее эти несколько линий привели к появлению муравьев, термитов и людей, занявших доминирующее положение в животном мире

Вторая описанная предварительная адаптация, укладывающаяся в теорию о переходе к эусоциальности, – это предрасположенность одиночных пчел к эусоциальному поведению, когда их вынуждали к этому ученые в ходе экспериментов. В таких условиях партнеры разделяли между собой работу по добыванию пищи, прокладке туннелей и защите гнезда.

Кроме того, у эусоциальных пчел роль лидера брали на себя самки – одна пчела руководит, а остальные подчиняются. Такое элементарное разделение труда, по-видимому, появляется из-за наличия более раннего поведенческого плана, где одиночные особи переходят от одних задач к другим по мере их выполнения, то есть просто делают то, что нужно для выращивания собственного потомства. У эусоциальных видов этот алгоритм меняется: особь будет стремиться избегать выполнения задач, которыми уже занят другой работник. Очевидно, что обеспечивающие потомству постоянный уход пчелы и осы «заряжены» на быстрый переход к эусоциальности (то есть имеют сильную предрасположенность к ней при наличии особого стимула) в ситуации, когда групповой отбор (конкуренция с одиночками или другими группами) способствует таким изменениям.

Эти рассуждения о причинах и способах возникновения сложного социального поведения построены на общих принципах создания научных теорий. Хорошая теория подтверждается независимыми проверяемыми фактами – тогда пазл складывается. В данном случае результаты экспериментов над пчелами-одиночками подтвердили модель фиксированного порога для возникновения разделения труда, предложенную специалистами по биологии развития для объяснения этого феномена в существующих сообществах насекомых. В данном случае теория строится на утверждении о том, что изменчивость, иногда обусловленная генетически, а иногда связанная с обучением, существует в рамках пороговых откликов, связанных с различными задачами. Когда взаимодействуют два индивида или более, то, согласно этой теории, первым к выполнению задачи приступает тот, у кого пороговое значение для отклика ниже. Действия этой особи подавляют отклик у партнеров, то есть они не приступают к выполнению той же работы (что уже не требуется), а переходят (инстинктивно) к другим доступным задачам. Повторим, что, таким образом, изменения одного гена, подавляющего расселение членов группы из родного гнезда, очевидно, будет достаточно, чтобы предварительно адаптированный вид перешел через пороговое значение к инстинктивному социальному поведению.

Сравнительные исследования в полевых и лабораторных условиях показали, что с момента возникновения эусоциальности у животных рабочий постоянно находится в противоречивом положении: с одной стороны – собственные интересы, с другой – интересы колонии. Когда организация на уровне колонии становится более важной для успешности аллелей, предписывающих эту организацию, значение выживания и воспроизводства отдельного рабочего резко снижается. Наконец, при обязательной эусоциальности репродуктивные возможности рабочих особей подавляются на генетическом уровне, и возникает подлинный суперорганизм. Предельные формы суперорганизмов в мире насекомых, у которых рабочие особи (самки) лишены возможности к размножению, – это различные виды муравьев, в том числе бродячие муравьи-дорилины, муравьи-грибководы рода

6

Групповой отбор