После тяжелой продолжительной болезни. Время Николая II

Остановимся на этом моменте подробнее. Он важен не только сам по себе, но и как хрестоматийный пример ошибочных действий государственной власти, которая, пытаясь остановить революционные потрясения, добивается противоположного эффекта.

В силу стечения не вполне случайных обстоятельств инициатором грандиозных потрясений стал человек абсолютно не революционного рода занятий – священник Георгий Гапон.

Я уже писал о том, что в эту эпоху среди русского духовенства впервые с семнадцатого века появились политически активные пастыри, иногда пользовавшиеся большим влиянием и начинавшие играть важную общественную роль. Некоторые из них – например, протоиерей Иоанн Восторгов, архимандрит Макарий Гневушев, архимандрит Виталий Максименко – придерживались крайне консервативных позиций и стали видными фигурами ультраправого движения. Другие, попав в Думу, наоборот, примкнули к ее оппозиционному, антиправительственному крылу. Это напоминало французский 1789 год, когда из рядов тишайшего «первого сословия» выдвинулись революционные деятели вроде аббата Сиейса или епископа Отенского, будущего Талейрана.

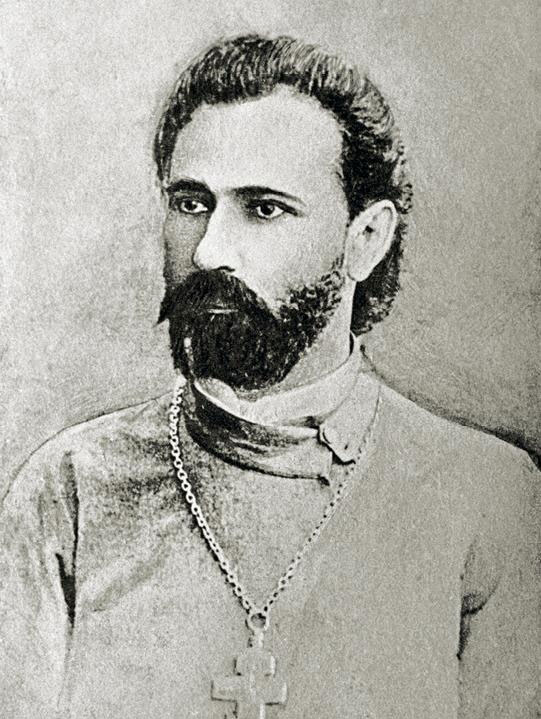

Георгий Гапон

В 1913 году встревоженный этой тенденцией Святейший Синод даже выпустил указ, запрещающий лицам духовного звания заниматься партийной деятельностью.

Но были пастыри, которые и сами по себе, без партий, становились общественным явлением: очень популярный проповедник Иоанн Кронштадтский, неистовый реакционер епископ Гермоген Долганов, иеромонах Илиодор Труфанов, изображавший из себя нового Савонаролу.

Однако ни один из этих ярких людей не сыграл в истории такую роль, как отец Георгий Гапон, по своим качествам личность весьма небольшого масштаба.

Молодой, двадцатидевятилетний священник, начавший служить в одной из столичных церквей на пороге нового века, отличался красноречием, был хорош собой, деятельно участвовал в различных благотворительных проектах. Он нравился и беднякам, которым помогал, и высокому начальству. Многообещающий «народный пастырь» привлек внимание Зубатова, который решил, что именно такой человек будет полезен для руководства легальным рабочим движением в столице.

В 1903 году Гапон возглавил «Общество фабрично-заводских рабочих». После опалы Зубатова, когда курс правительства в «рабочем вопросе» изменился, проповедник внезапно оказался фактически бесконтрольным лидером массовой организации (в ней состояло около 20 тысяч человек). Курс правительства в «рабочем вопросе» все время менялся, единого мнения наверху не было, и Гапон был предоставлен сам себе. Амбициозный священник преисполнился великих замыслов: он станет тем, кто повернет ход истории.

Как уже говорилось, «Кровавое воскресенье» произошло на волне изначально легального монархического рабочего движения. В конце 1904 года, на фоне военных поражений (пал Порт-Артур) и растущего забастовочного движения, Гапон убедил рабочих обратиться к батюшке-царю с совершенно верноподданной – во всяком случае по форме – петицией: «Взгляни без гнева, внимательно на наши просьбы: они направлены не ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, государь! Не дерзость в нас говорит, а сознание необходимости выхода из невыносимого для всех положения». Однако просьбы, а вернее, требования этого документа были отнюдь не смиренные: освобождение всех политзаключенных, свобода слова и печати, конституция, прекращение войны, восьмичасовой рабочий день. А заканчивалось обращение прямой угрозой – что податели петиции явятся к царскому дворцу и устроят перед ним непрекращающуюся акцию: «…А не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, – мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом».

На многолюдных собраниях петицию подписали сорок тысяч человек. Шествие было назначено на воскресенье 9 января 1905 года. В частных разговорах и интервью Гапон говорил, что, если власть не уступит, будет всеобщее восстание.

Правительство оказалось в очень сложной ситуации. Градоначальник И. Фуллон благодушно относился к гапоновскому движению, считая, что опасности оно не представляет, и спохватился только за два дня до назначенной манифестации.

Среди тех, кто принимал решение, единства не было. Либеральный министр внутренних дел князь Святополк-Мирский выступал против жестких мер. Он считал, что толпу нужно пропустить, принять депутацию рабочих, пообещать ей что-нибудь, и в конце концов все разойдутся. Но тут вспомнили, что в 1896 году на московской коронации скопление неконтролируемой людской массы закончилось давкой и многочисленными жертвами. Градоначальник сказал, что новой Ходынки, да еще перед царским дворцом допустить ни в коем случае нельзя. Хорошо бы арестовать зачинщика Гапона, но это надо было делать раньше – теперь он со всех сторон окружен рабочими, они его так просто не отдадут. В конце концов решили поставить заслоны на всех магистралях, ведущих к центру города, ибо главное – чтоб не было безобразий на Дворцовой площади.

Министр поехал к государю. У того своих идей не было. Запись в дневнике его величества лаконична: «Ясный морозный день. Было много дела и докладов. Завтракал Фредерикс [министр двора]. Долго гулял. Со вчерашнего дня в Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Из окрестностей вызваны войска для усиления гарнизона. Рабочие до сих пор вели себя спокойно. Количество их определяется 120 000 чел. Во главе рабочего союза какой-то священник социалист Гапон. Мирский приезжал вечером для доклада о принятых мерах».

На всех направлениях расставили войска и полицию, в общей сложности сорок тысяч вооруженных людей. Командирам частей по сути дела была предоставлена возможность поступать по ситуации.

И назавтра произошло то, что не могло не произойти в таких обстоятельствах.

Военные действовали по уставу. Когда колонна отказывалась подчиниться приказу, сначала стреляли в воздух, а потом по толпе. Расстрел произошел в девяти разных местах. По разным оценкам, погибли от 130 до 200 человек, несколько сотен были ранены. Боясь новой Ходынки, власть устроила «Кровавое воскресенье» – и восстановила против себя всю страну, без того взбудораженную военными неудачами.

С хроникой дальнейших событий можно ознакомиться во второй части книги.

В кратком же изложении их последовательность была такая.

Первой реакцией на расстрел были оцепенение и ужас. Говорили, что под пулями погибли тысячи. Затем поднялась небывалая волна возмущения. В Риге и Варшаве прошли протестные забастовки. Зашумели студенты. Резко радикализировалось Общество. Казалось, в стране не осталось сословий, которые поддерживают правительство.