Свадебный марш

— Что он, Стриженов, что ли?..

— А чем же он хуже Стриженова? — рассмеялся я. — У всех есть фотокарточки… У королей, у президентов, у премьер-министров, у сенаторов, у дворников, у младенцев… А у бога нет, — сказал я. — Значит, и бога нет.

— А кто же есть? — спросила истово и даже зло девочка.

— Богиня есть, — сказал я. — Богиня!..

— Дева Мария? — спросила меня девочка, все так же из-за моей спины.

— Нет, — сказал я, — не дева Мария… Дева Юлия.

— Нет такой богини, — сказала девочка.

— Нет, говоришь? А хочешь я ее тебе покажу? Фотографию? Вот… — Я достал из бокового кармана Юлину карточку и показал ее девочке с кошкой. — Богиня!.. — сказал я. — Правда, богиня?

— Нет, не богиня, — не согласилась со мной девочка.

— Почему? — не согласился я с девочкой.

— Сияния нет над головой… У святых сияние есть…

— A-а. Ты имеешь в виду нимб? Был нимб… был да рассеялся…

— Почему рассеялся?

— Маленькая еще знать, почему… почему у богинь нимбы рассеиваются. Жалко, конечно, что нет сияния… — Я вздохнул и добавил: — А вообще-то сияние дело наживное… Опять может появиться…

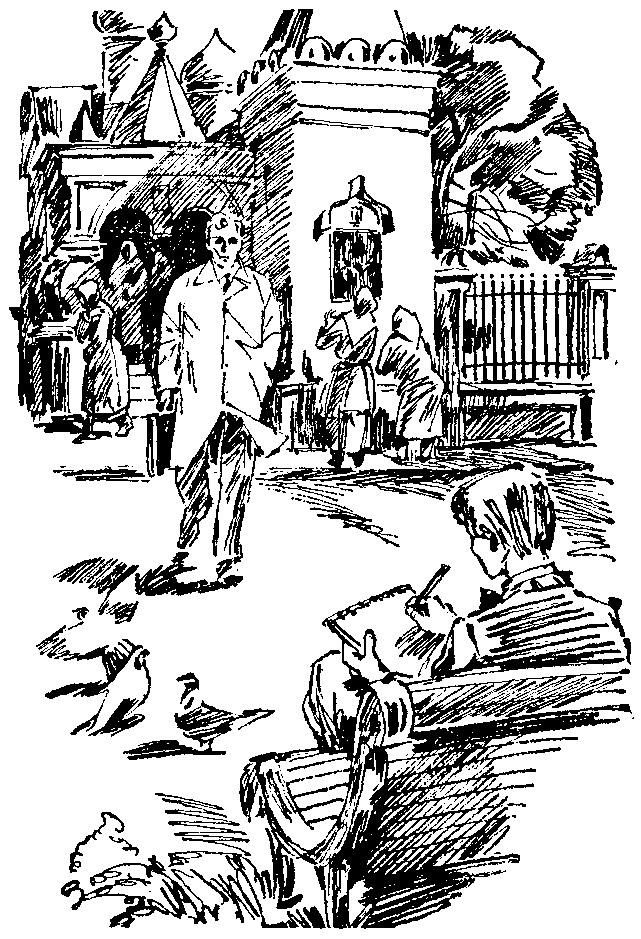

Выйдя из церкви, Гронский, не оглядываясь по сторонам, направился прямо к скамейке, на которой я сидел, как будто он знал, что я его жду. Сев на лавочку, он не сказал мне ни слова. Мы сидели молча. Гронский смотрел на церковь, и взгляд его словно отражался рикошетом от стены церкви, уходил снова в глаза художника, и получалось, что он смотрел в самого себя. А я смотрел на его, Гронского, вечернее лицо, вечернее — это значит усталое и озабоченное лицо, хоть и без морщин, но все же вечернее. Вечером у всех бывают лица усталыми и озабоченными. У человека вообще лицо бывает утренним, дневным и вечерним. У Юлы всегда лицо утреннее, даже вечером!

Наверное, у Гронского какие-то неприятности… Мне это совсем ни к чему. Было бы гораздо лучше для меня, если бы сейчас у Гронского было самое замечательное настроение. Вообще у Гронского лицо купидона в «Сикстинской мадонне», внизу картины есть два купидона, так вот Гронский похож на одного из них. Лицо такое же, только оно как будто бы приставлено к телу старого мужчины. А еще неправильно и неестественно, что оно без морщин. Мне всегда хотелось нарисовать ему фломастером морщинки. Мне и сейчас хотелось. Я отвернулся от Гронского и стал перекатывать зажатые в руке карандаши. Когда ветер начинал дуть в мою сторону, от Гронского пахло какими-то удивительными мужскими духами. Взяв лежавшие на скамейке мои рисунки, он посмотрел их, продолжая думать о чем-то своем, и вдруг сказал: «Глазами клоуна!..» Я промолчал. Тогда Гронский сказал: «Христос никогда не смеялся…» — «За это его и распяли!» — ответил я. Гронский посмотрел на меня грозно, как верующий на безбожника, потом вдруг как-то сник, снова уставился на церковь и словно простонал:

— Почему они не увидели то, что увидел ты?.. — Он спросил это неожиданно, все глядя прямо перед собою на церковь. Я не понял, «кто» не увидел, «что» не увидел.

— У меня, — продолжал Гронский, словно не нуждаясь в моем понимании, — один друг писатель говорил: «Меняю текст на подтекст…»

Он долго молчал и вдруг сказал:

— А она говорит: «Напиши завещание…» Раньше намекала, а сегодня прямо так и сказала: «Напиши завещание…» Легко сказать — «Напиши»… Конечно, написать завещание — это ведь как смертный приговор себе… Написать смертный приговор, который со временем будет обязательно приведен в исполнение… Но я не об этом. К черту завещание! Я, может, его никогда не напишу. И чего она боится? Я здоров. Молод… Сколько мне можно дать?.. — спросил он меня. — Меня еще… — он подумал и сказал, глядя в небо, как Шаляпин — у папы дома висит такая фотография Шаляпина: старый Федор Иванович смотрит в небо, словно спрашивая, что там. — Меня еще этот неизвестный художник, — Гронский снова посмотрел в небо, — меня он еще не приготовил… — Владимир Никитович хотел сказать, наверно, к «смерти», но сказал к «завещанию»… — Жестокий художник, — бормотал нахохлившийся Гронский, — самый жестокий художник — это жизнь… Она ведь палач… Если на нее смотреть с точки зрения тоски исчезновения. В юности все в человеке нарисовано для любви… Вот ты нарисован для счастья, — он внимательно и бесцеремонно рассматривал мое лицо, — потом «он» отнимет у тебя вот этот блеск волос, уберет из глаз эту берлинскую лазурь, проведет вот здесь морщинку, и здесь, и здесь… И ты будешь нарисован для работы, для воспитания детей, а потом…