Владельцы трактиров были забыты! Винограды прощены! Случай на Пршикопах заглажен! И в своем поздравлении пан полицейпрезидент назвал его уже участковым инспектором! Перед Эдуардом Цаком замаячила карьера и великая слава.

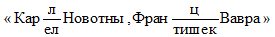

О святой Вацлав, покровитель земли чешской{57}, каким прекрасным был день 28 октября 1918 года!{58} На Вацлавской площади разразилась революция, причем нигде в поле зрения не было ни одного полицейского. Чешский народ, ликуя и распевая, искоренял Австрию, а так как не нашелся ни один человек, который бы стал этому препятствовать, то Австрия и была искоренена без остатка. Народ срывал с солдатских фуражек кокарды, а с офицерских сабель — темляки и топтал с таким наслаждением, словно отплясывал на телах сразу двух императоров и эрцгерцога Фридриха впридачу{59}. Народ разбивал вдребезги двуглавых орлов на воротах казарм, ломбардов, податных и интендантских учреждений или оттаскивал этих чудовищ к Влтаве и топил, как котят, воздавая им тем самым почести, достойные только членов высочайшего семейства или военных поэтов . Появились отряды «соколов»{60} со стремянками и банками лака; они перечеркивали на почтовых ящиках буквы «и.-к.», что означало «императорско-королевский», а где на вывесках было:  , замазывали немецкие окончания имен, оставляя только чешские. Белая Гора была отомщена, трехсотлетнее иго сброшено{61}, и австрийский дух истреблен. В тот славный день в каждом десятом человеке пробудился ораторский талант и исступленное желание демонстрировать его на каждом углу, у всех памятников и со всех балконов. Домовладельцы приказали дворникам выставить из чердачных окон флаги, и красно-белые полотнища{62} весело полоскались на ветру. Музыканты собирались, обдумывая, где выгоднее всего играть сегодня вечером. Торговцы галантереей зарабатывали бешеные деньги, на двухсантиметровых отрезках трехцветных лент{63}, клубки которых они в течение четырех лет прятали на дне своих ящиков. Народ ликовал, народ охрип от пения и убеждал самого себя, что нет на свете ничего прекраснее свободы. Собственно говоря, он был прав.

, замазывали немецкие окончания имен, оставляя только чешские. Белая Гора была отомщена, трехсотлетнее иго сброшено{61}, и австрийский дух истреблен. В тот славный день в каждом десятом человеке пробудился ораторский талант и исступленное желание демонстрировать его на каждом углу, у всех памятников и со всех балконов. Домовладельцы приказали дворникам выставить из чердачных окон флаги, и красно-белые полотнища{62} весело полоскались на ветру. Музыканты собирались, обдумывая, где выгоднее всего играть сегодня вечером. Торговцы галантереей зарабатывали бешеные деньги, на двухсантиметровых отрезках трехцветных лент{63}, клубки которых они в течение четырех лет прятали на дне своих ящиков. Народ ликовал, народ охрип от пения и убеждал самого себя, что нет на свете ничего прекраснее свободы. Собственно говоря, он был прав.

Но этот всеобщий восторг никоим образом не разделяло пражское полицейское управление; не разделял его, конечно, и участковый инспектор Эдуард Цак.

Уже с самого раннего утра, когда в канцелярии наместника было получено сообщение о капитуляции Австрии, в полицейском управлении воцарилось настроение яростного отчаяния. Затем начали появляться сыщики с рапортами о том, что на улицах бесчинствуют неблагонадежные элементы. Участковый инспектор Цак бегал по зданию, как волк в клетке. Он появлялся то в дежурке, то наверху, в канцелярии, гремел саблей по лестницам и коридорам, усы его топорщились, и рука невольно тянулась то к револьверу, то к карманам, набитым патронами. О начальстве же не было ни слуху ни духу. Личный состав стоял наготове, в полном вооружении, силы жандармов еще с утра были подкреплены патриотической речью и двойной порцией рома, все рвались в бой. Затем кто-то сказал: «Ждать!» — и вот полицейские ждали.

— Черт побери, да когда же нас пустят в дело?! — сипел Цак.

Если Прага еще не знает, кто такой участковый инспектор Цак, то сегодня — тысяча проклятий! — она это узнает! Сегодня Цак умоет свои руки в крови. Тут речь шла уже не о службе государю императору и родине, не о карьере — речь шла о жизни! Ибо Цак прекрасно понимал, что с ним станется, если неблагонадежные элементы возьмут верх: он прямиком отправится на виселицу. Деятельность его известна, в Праге его знает каждый ребенок… Но нет, не знают его еще! То, что было до сих пор, — просто игрушки. Он не сдастся. Только сейчас он покажет, кто он такой и на что он способен!

Участковый инспектор метался по полицейскому управлению, гремя саблей по лестницам.

Наконец, он нашел своего шефа, обер-комиссара Скршиванека. Тот был погружен в тихую беседу с паном полицейпрезидентом. Беседа велась в довольно необычном месте — на третьем этаже, перед дверью архива. Цак остановился поодаль. Лица пана надворного советника он не видел, но лицо шефа было серым и дряблым, как говяжья требуха на крюке мясника, а в руках он мял платок, которым непрестанно вытирал потевшие ладони.

Пан полицейпрезидент исчез за дверью архива, и Цак приблизился к своему шефу.

— Что же это будет, пан обер?! — взволнованно крикнул он.

Обер-комиссар выпучил на Цака глаза, словно увидев перед собой привидение.

— Откуда я знаю?! — заорал он с перепугу. — Откуда мне знать?! — Но тут же, будто устыдившись собственного крика, добавил покорно: — Не знаю, Цак. Ничего я не знаю, и пан надворный советник ничего не знает, и пан наместник ничего не знает. — Он схватил руку участкового инспектора, как бы ища у него защиты. — Никто ничего не может знать, Цак.

И эта фраза прозвучала, как голос заключенного в самом нижнем подвале тюремного карцера.

Цак пошел обратно.

— Дожили! — процедил он сквозь зубы, и тут в животе его заурчало.

Сыщики приносили с улиц вести Иова{64}. В Праге свирепствует революция: с памятника святого Вацлава говорят речи, на всех углах говорят речи, с липы перед гостиницей «Штепан» говорят речи, люди поют «Гей, славяне!»{65} с припевом «С нами Русь, кто против нас, того сметет француз!»; из кафе «Континенталь» неблагонадежные элементы вынесли гипсовые бюсты императора Карла и императора Вильгельма, отбили носы у обоих величеств, а те куски, которые остались от бюстов, растоптанных в пыль, люди теперь завертывают в носовые платки на память…

Наверху, во втором этаже, явно потеряли голову. Они сидели бледные, лихорадочно звонили по телефону или ждали телефонных звонков, всем было некогда не только слово промолвить, но даже переглянуться. А потом вдруг, как пистолетный выстрел в спину…

В дверях дежурки появился обер-комиссар Скршиванек.

— Никто никуда не пойдет! Оставаться на месте! Отставить оружие!

Он прокричал все это с перепуганным видом и убежал.