И в духовных творениях, и особенно в богословских писаниях, где преподобный касается вопросов спасения человеческого рода, он многократно, с благоговением и любовью говорит о Пресвятой Матери Божией, Деве Марии. Она Невеста Божия, соединенная с Ним таинственным браком, она Новая Ева, Своим свободным согласием сделавшая возможным воплощение Сына Божия, ребро, взятое от Адама и ставшее новым человеческим существом без человеческого вмешательства, храм Божий, манна, Царица и Госпожа. Она непорочная и более чем святая, но, как потомок первой Евы, Она тоже нуждается в искуплении, и душа Ее освобождается Духом Святым и всецело освящается. Ею Сын Ее становится нашим братом, хотя в собственном смысле слова Она единственная Мать Христа. Близкая нам, происшедшая от той же земли, Она разделяет со святыми Божественное вселение и видение Бога, но Она одна рождает Христа не только духовно, но также и телесно, на спасение мира… Своими ходатайственными молитвами она дарует благодать видеть единого Сына, Воплощенное Слово[1728].

В каком-то смысле творчество Симеона Нового Богослова подводит итог тысячелетнему развитию богословия на православном Востоке. Будучи глубоко оригинальным автором, он не менее глубоко укоренен в православном церковном Предании. В его творческой лаборатории традиционные темы, концепции и образы переплавляются в уникальный богословский синтез, в котором Богородица занимает не менее значимое место, чем в богослужебных текстах и иконографии той эпохи.

Дальнейшее развитие иконографии Богородицы

В предыдущей главе мы рассмотрели вопрос о том, какое место занял образ Богоматери в иконографии и символике византийского храма. Сказанное о второй половине IX века относится и к последующим векам. Однако в X веке в храмовой архитектуре и иконографии наблюдаются некоторые новые тенденции, на которые нам следует обратить внимание в настоящей главе.

Х век в научной литературе нередко именуется наивысшей точкой «македонского ренессанса». Как отмечает В. Н. Лазарев, именно в эпоху Македонской династии, правившей в Византии с 867 по 1057 годы, «происходит тот решающий перелом, логическим следствием которого была выработка классического византийского стиля». Искусствоведы говорят, с одной стороны, о повышении интереса к античному наследию, с другой, о развитии иконописного искусства «в сторону все большей спиритуализации формы… Иконы, мозаики и фрески должны были выражать глубочайшую духовность». Эта установка сказывается на стиле изображений: «Фигура утрачивает свою материальную тяжеловесность, лица приобретают строгий, аскетический характер, пространственная среда упрощается и схематизируется, живописная трактовка уступает место линейной, колористическая гамма окончательно теряет импрессионистическую легкость, становится плотной и определенной… Этот абстрактный, полный духовности стиль явился классической формой выражения византийской религиозности»[1729].

Интерьер крестово-купольного храма Иоанна Предтечи в Керчи. VIII в.

Новый стиль живописи соответствовал и храмовой архитектуре, в которой окончательно и надолго утвердился тип крестово-купольного храма в качестве основного. Этот основной тип, впрочем, тоже имел ряд модификаций. Так, в конце IX и X веках развитие церковной архитектуры привело к созданию «особого варианта храма типа вписанного креста, или храма на четырех колоннах. Он отличался от ранних крестово-купольных храмов своими конструктивными особенностями и образной выразительностью… Тяжелые подкупольные опоры и какие-либо стены внутри наоса[1730] исчезают, их заменяют четыре изящные колонны, поддерживающие купол, как балдахин… Благодаря этому интерьер делается прозрачным и легким»[1731].

Богоматерь Влахернитисса (Великая Панагия, или Воплощение) с предстоящими ангелами. Фреска в апсиде храма. XIV в.; Церковь Св. Димитрия, Косово

Если сравнить византийские храмы этого периода с храмами предшествующих веков, особенно купольными базиликами, бросается в глаза изменение пропорций в сторону постепенной «вертикализации». Византийский храм на протяжении всей второй половины первого тысячелетия постепенно вытягивался в высоту — как за счет сокращения длины западной части центрального нефа, так и за счет увеличения высоты стен по отношению к их длине. Кроме того, изменили форму купола храмов: они стали меньшими по диаметру, но бόльшими по высоте, поскольку ставились теперь на высоких барабанах.

Что это означало для соотношения между образами Христа и Богоматери? То, что фигура Богоматери в алтарной апсиде продолжала доминировать во внутреннем убранстве храма, занимая самое выгодное для обозрения место и значительно (иногда во много раз) превышая по размерам все другие фигуры, тогда как полуфигура Христа, заключенная в круг, вынесенная на вершину узкого купола, стоящего на высоком барабане, оказывалась вне поля зрения молящихся. Богословская программа оставалась той же, что и раньше: Христос по-прежнему располагался выше всех остальных, но визуально Он оказывался почти незаметным, поскольку находился над головами верующих, а не перед их глазами.

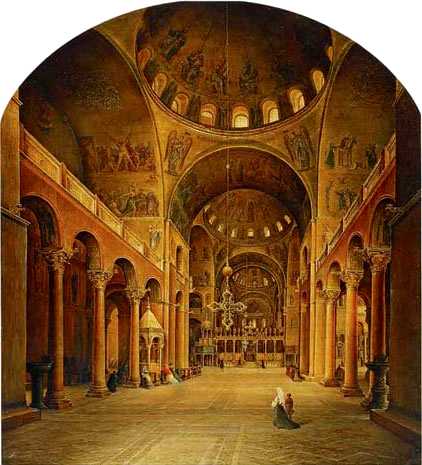

Г. Чернецова. Внутренний вид собора Святого Марка. 1846 г.

Данную смысловую лакуну со временем восполнят другие образы Христа, в том числе помещаемые в иконостасе. Однако развитие иконостаса произойдет лишь во втором тысячелетии. Византийская храмовая архитектура первого тысячелетия не знала такого явления, как иконостас: алтарь отделялся от храма прозрачной преградой; священные изображения небольшого размера (в медальонах) располагались лишь на архитраве. В конце первого — начале второго тысячелетия (точное время установить сложно) в пространство между колоннами алтарной преграды стали помещать иконы Христа и Богородицы, которые либо подвешивались к архитраву, либо ставились вертикально на межколонные перегородки.

Крестово-купольная конструкция храма открыла дополнительные возможности для иконописцев и мозаичистов в сравнении с купольной базиликой: «Отныне иконописная программа становилась системой отображения сложной внутренней связи, которая нашла свое воплощение в здании с крестообразным планом. Такое здание, увенчанное куполом, должно было открывать христианам Божественный мир и его „небесных обитателей“ (купольное пространство, своды), а также таинство Воплощения и Искупления (апсида) и, наконец, величайшие события, основные этапы в жизни Христа»[1732].

Особенностью росписи византийских храмов X и последующего веков является все увеличивающееся число изображений тех событий Священной истории, которые легли в основу праздников литургического года. Такие изображения делались и в прежние века, но именно в период «македонского ренессанса» они становятся частью храмовой росписи, выстраиваются в определенную систему и последовательность. От X века не осталось храмов, в которых роспись сохранилась бы целиком, поэтому составить полное представление об иконографической программе храмов этого времени невозможно. Но от XI века сохранилось несколько крупных мозаичных циклов, и в них эта система выступает уже вполне оформившейся[1733].

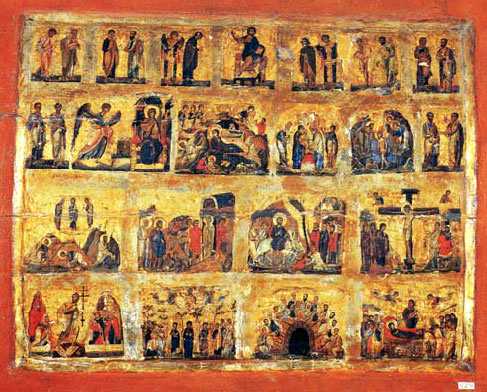

Богородица является непременной участницей целого ряда композиций праздничного цикла, который формировался на протяжении всего первого тысячелетия. Праздничные циклы, сохранившиеся от XI века, включают, как правило, шесть — восемь сюжетов. Начиная с XII века полный цикл праздников насчитывал двенадцать сцен[1734]. Он получил название Δωδεκάορτον (букв. «двенадцатипразднствие») и включал, как правило, следующие композиции: Благовещение, Рождество Христово, Сретение, Богоявление, Преображение, Воскрешение Лазаря, Вход Господень в Иерусалим, Распятие, Воскресение, Вознесение, Сошествие Святого Духа на апостолов, Успение Пресвятой Богородицы[1735]. В таком порядке двенадцать праздников, представлены, например, на знаменитом деревянном тетраптихе XII века из монастыря святой Екатерины на Синае.

К изображениям Господских праздников постепенно прибавлялись изображения Богородичных праздников. Таким образом, не только основные этапы жизни Христа, но и основные события жития Богородицы нашли отражение в стенописи византийского крестово-купольного храма. Наряду с евангельскимм событиями в праздничный цикл вошли изображения, основанные на «Протоевангелии Иакова» и связанные с историей Рождества Богородицы и последующими событиями, отраженными в этом памятнике.

Ниже мы остановимся на основных типах изображений Богородицы в византийском иконописном искусстве. Затем будут рассмотрены основные иконографические сюжеты, в которых присутствует Богородица, в том числе праздничный и протоевангельский циклы. Этот обзор не претендует на полноту. Речь пойдет лишь о наиболее распространенных типах и сюжетах, какими они сложились к концу первого — началу второго тысячелетия.

12 праздников. Тетраптих. XII в. Синай

Основные типы изображений Богородицы в Византии

Подразделение всех Богородичных изображений на иконографические типы достаточно условно, названия типов тоже варьируются в зависимости от источников и контекста[1736]. В самой Византии Богородичные иконы отличали одну от другой не по типам, а по названиям, и то, что в наше время в научной литературе называется иконографическим типом, изначально могло быть названием конкретной иконы или нескольких икон. Тем не менее можно выделить несколько основных типов изображений Богородицы с Младенцем и без Него, получивших наиболее широкое распространение в Византии первого — начала второго тысячелетий.