Увидев Пречистую, горько слезы льющую, Иосиф смутился и в слезах приступил к Пилату: «Дай мне, — восклицая с плачем, — тело Бога моего!»

После погребения Иисуса Богородица, как и в «Похвальном Слове», остается на Его гробнице:

Ни от гроба Твоего востану, Чадо Мое, ни слезы точащи престану Раба Твоя, дондеже и Аз сниду во ад: не могу бо терпети разлучения Твоего, Сыне Мой[1683].

«Ни от гроба Твоего не отойду, Чадо Мое, ни прекращу проливать слезы, Раба Твоя, доколе и Я не сойду во ад: ибо не могу терпеть разлуки с Тобою, Сын Мой!»

Наконец, если в «Похвальном Слове» говорится, что Богородица первой увидела воскресшего Христа, то в каноне эта мысль присутствует в форме обещания, которое Христос, уже умерший, дает Своей Матери:

О како утаилася Тебе есть бездна щедрот, Матери в тайне изрече Господь; тварь бо Мою хотя спасти, изволих умрети, но и воскресну, и Тебе возвеличу, яко Бог небесе и земли[1684].

«О, как утаилась от Тебя бездна милосердия! — Матери втайне изрек Господь, — ведь благоволил Я умереть, Мое творение спасти желая; но и воскресну, и Тебя возвеличу, как Бог неба и земли!»

Этой «таинственной, внутренней беседой Богочеловека и Приснодевы», в которой Он вселяет в Ее сердце непреложную надежду на Воскресение, заканчивается канон[1685].

Что означает тематическое сходство «Канона на плач Пресвятой Богородицы», приписываемого в славянской рукописной традиции Симеону Логофету, но в действительности принадлежащего Николаю, с «Похвальным Словом» в честь Богородицы Симеона Метафраста? На наш взгляд, это означает либо что Николай жил после Симеона и пользовался его произведением в качестве источника, либо что Симеон и Николай пользовались общими источниками. В первом случае автором канона не может быть Патриарх Николай I Мистик, но может быть Патриарх Николай II Хрисоверг, а Симеон Метафраст может считаться своего рода идейным вдохновителем канона. Во втором случае можно указать на «Житие Девы», приписываемое Максиму Исповеднику, в качестве возможного общего источника: в нем присутствуют все упомянутые темы.

Рассмотренный «Канон на плач Пресвятой Богородицы» в стандартных греческих изданиях Триоди не печатается, и в современной греческой литургической практике чтение «плачевного канона» в Великую Пятницу отсутствует. Эта практика сохранилась в Русской Церкви. Как правило, канон читается сразу же после вечерни Великой Пятницы, на которой совершается вынос плащаницы.

«Канон на плач Пресвятой Богородицы» является выдающимся произведением византийской поэзии, тематически близким к знаменитой латинской секвенции «Stabat Mater», приписываемой итальянскому поэту Якопоне да Тоди (XIII век). В обоих произведениях говорится о стоянии Божией Матери у креста, однако акценты расставлены несколько по-разному. Произведение латинского автора кажется более эмоционально насыщенным, но и византийскому автору нельзя отказать в способности передать переживания Матери у Креста Своего Сына с глубоким сердечным чувством.

Симеон Новый Богослов

Рубеж X и XI веков ознаменовался деятельностью преподобного Симеона Нового Богослова, одного из наиболее самобытных византийских писателей. Его жизнь хорошо документирована — во-первых, благодаря тому, что он много писал о себе самом, а во-вторых, благодаря житию, составленному его ближайшим учеником Никитой Стифатом[1686]. Симеон был сначала монахом Студийского монастыря в Константинополе, затем игуменом монастыря святого Маманта в том же городе. В своих поэтических и прозаических произведениях он делал особый акцент на созерцании Божественного света, откровенно и ярко описывал свой собственный мистический опыт. В этом опыте, а также в целом в богословском видении Симеона, Божия Матерь занимала важное место[1687].

В одном из Огласительных Слов, рассказывая о себе в третьем лице, Симеон повествует о том, как, будучи еще юношей, он предавался покаянной ночной молитве:

Днем он находился в доме одного патриция, и находился во дворце, заботясь обо всем необходимом для повседневной жизни, но никто не знал, чем он занимался [у себя]. А он каждый вечер и слезы проливал из очей своих, и часто падал на землю и творил коленопреклонения, падая лицом [на землю]; стоя на молитве, ноги держал вместе, одну рядом с другой, и стоял неподвижно; и читал напряженно и со стенаниями и слезами молитвы к Богородице; и, как будто Христос там телесно присутствовал, падал к пречистым ногам Его…[1688]

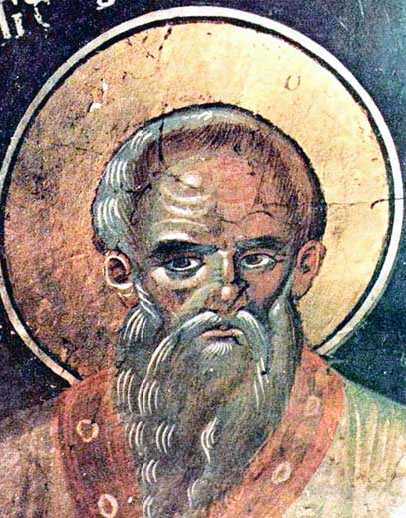

Преподобный Симеон Новый Богослов. Фрагмент фрески. XVII в. Греция

Обратим внимание на то, что слезная молитва к Богородице занимала существенное место в молитвенном правиле юноши, которое он совершал тайно от всех по ночам. Именно во время такой молитвы Симеон был впервые удостоен видения Божественного света:

Однажды, когда он стоял и произносил «Боже, милостив буди ми, грешному» скорее умом, чем устами, внезапно явилось сверху обильно Божественное осияние и наполнило все место. Когда это произошло, юноша перестал сознавать себя и забыл, был ли он в доме и находился ли под крышей. Ибо отовсюду видел он только свет… Всецело пребывая в нематериальном свете и, как казалось, сам сделавшись светом и забыв обо всем мире, он преисполнился слез, несказанной радости и ликования. Потом на небо взошел ум его и другой свет увидел — ярче того, который был поблизости[1689].

Когда видение кончилось, юноша пришел в себя, и вскоре возгласил петух, так что он в эту ночь остался вообще без сна[1690].

Симеон объясняет это первое посещение Божественного света особым ходатайством Божией Матери: его усердие к молитве «привлекло сочувствие Матери Христовой, и по Ее ходатайству умилостивилось Божество и низвело до него благодать Духа, и она позволила ему достичь неба и удостоила увидеть свет, чего все желают, но немногие достигают»[1691].