В тени первых Героев. Белые пятна челюскинской эпопеи

Окончательно подготовка экспедиции и погрузка снаряжения были закончены 9 августа. «Челюскин» вышел в свое знаменитое плавание, 10 августа, практически на месяц позже оптимальной даты. Очевидно, что как бы хорошо ни была снабжена экспедиция, сроки ее подготовки были сорваны. Но медийная кампания была уже в разгаре, рекорды и свершения требовались, журналисты на борту присутствовали, и отложить или перенести рейс становилось… трудно, скажем так. Экспедиция, порожденная в рекламных целях, чем дальше, тем больше разгонялась газетной шумихой, остановка на этом пути вызвала бы крайнее неудовольствие ее «генерального менеджера», И. В. Сталина. Его слова: «Нет таких крепостей, которых большевики не могли бы взять», – были выбраны в качестве эпиграфа для трехтомника «Поход “Челюскина”». В конце концов, время, как и льды, – всего лишь частные разновидности крепостей. Почему бы их не взять крепкой волей?

Начало славного похода

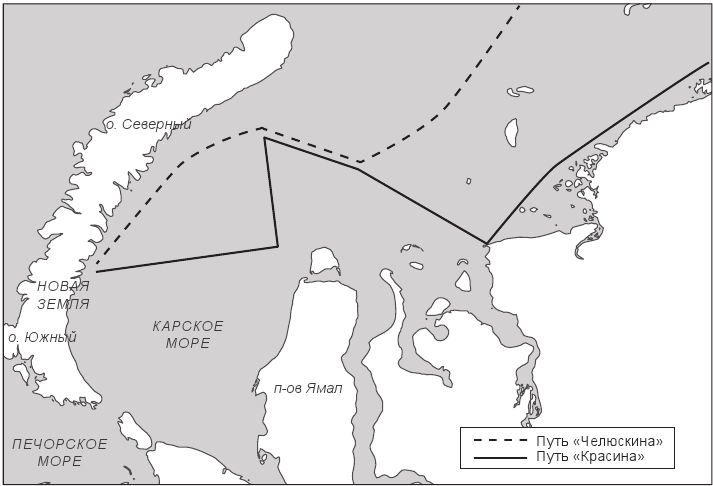

За два дня «Челюскин» пересек Баренцево море и подошел к проливам, ведущим в Карское. Баренцево море, подогреваемое Гольфстримом, в южной части обычно свободно ото льда, особой сложности для судоходства не представляет, а трудный Северный морской путь официально начинается в Карском море; основные проблемы именно здесь впервые и появляются. К югу от архипелага Новая Земля в Карское море ведут два пролива: Карские Ворота и Югорский Шар, которые сейчас являются основными транспортными путями. В навигацию 1933 г. корабли заходили в Карское море через более северный, узкий и извилистый пролив Маточкин Шар. В тот день, кода «Челюскин» подходил к проливу, в этом районе находился ледокол «Красин» во главе каравана судов, направляющихся на восток. Казалось бы, выйдя в рейс невероятно поздно и имея целью скоростное прохождение, идти нужно маршрутом хорошо известным и простым – вдоль материка. Тем более туда направлялся ледокол, и можно было присоединиться к ведомому им каравану. Но нет: «Челюскин», пройдя Маточкин Шар, сразу взял курс севернее. И в дальнейшем «Челюскин» все время будет забирать на север, стремясь войти в неизведанные области. Складывается впечатление, что экспедиция никуда не торопилась.

И почти сразу же начались приключения: пароход быстро уткнулся в ледяное поле, где с ним случилась первая авария.

Лучше я снова предоставлю слово участникам легендарного путешествия, описанного в трехтомнике «Поход “Челюскина”».

О. Ю. Шмидт:

Гидрограф П. Хмызников:

Штурман М. Марков:

Небольшие пояснения. Шпангоут – это поперечное ребро жесткости судна, можно сказать – просто ребро, один из основных элементов корпуса. Стрингер – продольное крепление, идущее от шпангоута к шпангоуту. Поломка шпангоута – очень серьезное повреждение. Благо что на пароходе были неистощимые запасы древесины, приготовленные для строительства домов, а также имелись инженеры и плотники. Все сломанные элементы восстанавливались и укреплялись брусом. Руководство экспедиции даже поговаривало: а не новое ли это слово в арктических плаваниях? Может, будущее за «композитными» корпусами из дерева и металла?

Для исправления повреждений «Челюскин» лег в дрейф, затем вызвал на помощь ледокол «Красин». «Красин» оставил сопровождаемые суда, пошел на север и приблизился к «Челюскину» 17 августа. Радист Кренкель, в силу должности посвященный в тайны, в своих поздних мемуарах писал, что Шмидт прямо запрашивал разрешение Москвы: не свернуть ли экспедицию?

Пути «Челюскина» и «Красина» в середине августа 1933 г.

После прихода «Красина» первым делом начали перегружать на него уголь с «Челюскина»: во-первых, чтобы уменьшить осадку парохода, во-вторых, – восполнить запасы прожорливого ледокола. Закончили перегрузку 20 августа, 21 августа «Красин» вывел «Челюскина» на чистую воду и отправился по своим делам, то есть к оставленному каравану, а «Челюскин» пошел на северо-восток, постепенно все сильнее забирая к северу.

Гидрограф П. Хмызников:

Идут «полным ходом», но постоянно останавливаются – это опять-таки к вопросу: противоречили ли исследовательские задачи прочим, транспортным и рекордным? Задачка из учебника физики для шестого класса: насколько изменится средняя скорость, если постоянно останавливаться? В таком режиме они идут до тех пор, пока не упираются во льды и туман, где их движение замедляется.

Фрагмент карты: маршрут «Челюскина» в Карском море

24 августа, находясь в малоисследованной части Карского моря, «Челюскин» натыкается на неизвестный остров. Это, без сомнения, большое научное достижение. Судно становится на якорь. Два дня уходит на осмотр и изучение острова; за это время обнаруживаются новые повреждения корпуса плюс неисправность машины. В результате якорная стоянка затягивается из-за необходимости проведения ремонтных работ. В это время на востоке ледокольный пароход «Седов» тщетно пытается доставить груз для полярной станции на архипелаге Северная Земля, но не может преодолеть тяжелые льды. «Седов» просит «Челюскина» помочь углем, приходит и встает под загрузку. За всеми этими заботами «Челюскин» простоял на якоре до вечера 26 августа. Вечером, благо солнце не заходит, направился на восток, к Северной Земле. Ну а что: у «Седова» не получилось, вдруг у «Челюскина» получится? Подойдя к тяжелым льдам и убедившись, что они непроходимы, «Челюскин» поворачивает… правильно, опять на север и идет вдоль кромки льдов почти весь день 27 августа.

У «Челюскина» на борту был маленький самолет Ш-2, который взяли для ледовой разведки. Спуск самолета на воду и подготовка к взлету занимали всего около часа. Вечером 27-го летчик Михаил Бабушкин и капитан Воронин летают над морем. У Северной Земли – лед, на север от нее – лед.

В это время получают радиограмму с юга от «Красина», что у материка есть проход и караван идет без проблем. «Челюскин» разворачивается и идет на юг, все время пытаясь самостоятельно найти проход на восток, но безуспешно.

Шмидт эти скитания невозмутимо описывает:

Вообще-то от начала экспедиции прошло уже три недели, а не две, как утверждает Шмидт. Но руководитель спокоен и благодушен.