Самолет улетел 1 сентября, Минеев вместе с ним отправил начальству полную отчаяния радиограмму, в которой просил срочно прислать хоть какое-то судно с углем. «Несмотря на заброску минимальных запасов самолетом “Н4” предстоит пятая зима в архитрудных условиях… Без доставки топлива не могу поручиться за благополучное проведение пятой зимовки». Из текста ясно, что иллюзий по поводу прихода «Челюскина» он не питал. Но в конце навигации никто, конечно же, не стал снаряжать никакое судно, и его запрос остался без ответа.

Второй раз самолет прилетел 3 сентября; сверх обещанного состоялся еще один рейс, 11 сентября, когда самолет выполнял разведку для «Челюскина». За три рейса с острова забрали 11 человек: шесть взрослых и пять детей, в том числе промышленника Павлова, пережившего семь зимовок. На остров были заброшены продукты: скорее всего, эти три рейса спасли станцию от вымирания. Как мы помним, Шмидт эти дни в книге «Поход “Челюскина”» описывает словами, полными энтузиазма: «Ближайшие два моря – море Лаптевых и Восточносибирское – не внушали опасений». А в «Восточносибирском море мы вновь взяли северный вариант – курс прямо на остров Врангеля». Затем у него идут два абзаца, в которых рассказывается об их интересных зигзагах в море, в «белом пятне карты». «Желание быстрее достигнуть ближайшей цели», то есть острова Врангеля, непринужденно сочетается с рассказами о блужданиях в тумане по неизведанным полям. Как у него это совмещается, не спрашивайте. Возможно, энтузиазм и бессвязность рассказа – это специальный прием, в котором читатель должен потеряться? В рассуждениях о неоткрытых островах у Шмидта вдруг совершенно пропадает цель всего похода – доставка груза и людей на остров Врангеля. Она заменяется совершенно другой – полярную станцию необходимо посетить самому Шмидту. Отто Юльевич делает эту подмену легко и непринужденно. Сначала он сообщает: «так мы приближались к мысу Северному», – а потом вдруг начинает рассказывать, какой там есть замечательный самолет.

«На Чукотке находился еще один мощный самолет с летчиком т. Кукановым. На нем работал известный деятель Севера т. Красинский. Самолет Куканова перед этим провел блестящую работу, облетев с экспедицией профессора Обручева весь Чукотский полуостров для составления первой карты его внутренних частей. Тов. Красинский успел также побывать на острове Врангеля, откуда он вывез группу зимовщиков (кроме начальника станции т. Минеева и его жены, решивших остаться до смены)».

Если называть вещи своими именами, то «т. Минеев» с женой не решили «остаться до смены», а не осмелились уехать, что совсем не одно и то же. И во власти Шмидта, как главного начальника, было освободить их от этого бремени. Но мы продолжим цитату:

«И этот самолет заканчивал допустимые часы полета своих моторов. Но мы условились с т. Красинским, что сделаем еще один полет на остров Врангеля, куда отправились я лично и т. Буйко, участник новой смены зимовщиков, ехавшей на “Челюскине”».

Сводку о состоянии льдов «мощный самолет» и станция «мыс Северный» начинают передавать «Челюскину» в начале сентября. 9 сентября Шмидт шлет благодарственную радиограмму:

«Мыс Северный, Красинскому. Горячо благодарю Вас, командира самолета, экипаж за разведку, имеющую большое значение для нас. Прошли мыс Шелагский, идем пока чистой водой в 20 милях от берега. “Челюскин”, Шмидт».

Вообще-то 9 сентября «Челюскин» находился на меридиане устья Индигирки, это километрах в 700 к западу от мыса Шелагский, и продолжал там блуждать в «белом пятне». До базы острова Врангеля оставалось не менее 1000 км. А мыса Шелагский он достигнет только 13 сентября, и там будет густой лед.

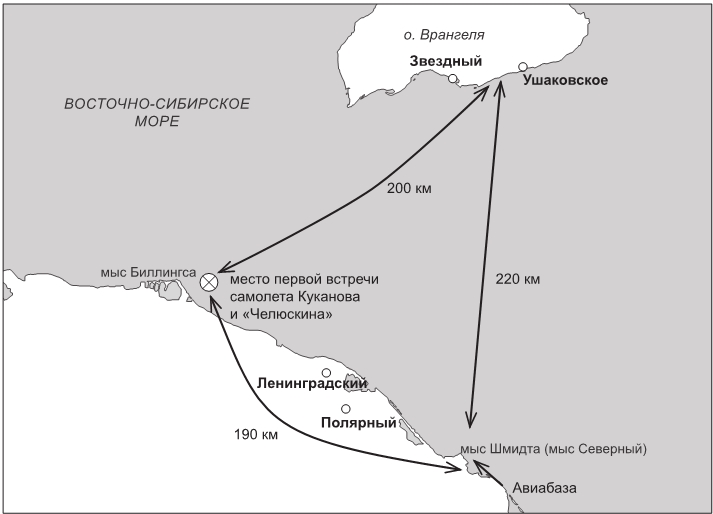

Да, но к 15 сентября стало совсем-совсем очевидно, что «Челюскин» подойти к острову Врангеля не успевает и не может. Заявленная транспортная цель похода оказывается сорванной. Остается только «политическая задача» – пройти Северный морской путь за одну навигацию. Не будем задавать дурацких вопросов: зачем нужно гонять по этому пути грузовые пароходы, если они не доставляют грузы, и доказательством чего все это является? Задачу поставили, надо выполнять. Тем более что ледовая обстановка стремительно осложняется, и речь уже идет только о том, как бы унести ноги из Ледовитого океана. (Или винты, если говорим о корабле.) Но Шмидту нужно хотя бы символически остров Врангеля посетить. Он вызывает самолет к себе, еще не дойдя до мыса Северный порядка 200 км. Останавливать пароход надолго больше никто не собирается.

На станцию вместо продуктов привезли профессора

15 сентября гидросамолет Куканова приводняется возле «Челюскина». Высокое начальство – руководитель экспедиции О. Ю. Шмидт, его заместитель по хозяйственным вопросам И. А. Копусов и новый начальник полярной станции П. С. Буйко – садятся в самолет, чтобы лететь на остров Врангеля.

Геодезист Гаккель наблюдал с борта парохода, как пытался взлететь самолет. «Куканов на своем “Н-4”, пробежав все разводье, не смог оторваться от воды. Самолет медленно разворачивается и на полном газу снова бежит в другой конец разводья. Опять неудача. Снова разворот и снова разбег – и так несколько раз. Полный состав команды и три пассажира не под силу старому, давно уже отлетавшему свои часы самолету. Только через полтора часа, высадив в шлюпку Копусова и откачав из поплавков набравшуюся туда воду, самолет Куканова оторвался от воды и, набрав высоту, взял курс на остров Врангеля».

О том же сообщает Буйко, новый начальник станции: «произошел маленький инцидент: к трем прилетевшим на самолете прибавилось еще трое, и, когда пошли на взлет, не смогли оторваться. Моторы отработали свой срок и не давали должного количества оборотов. Минут 15–20 мы возились с выкачкой воды из поплавков, которые от ударов о льды кое-где протекали, но следующая попытка взлететь тоже не дала результатов.

Тогда Куканов остановил машину и сказал Отто Юльевичу: необходимо снять человека, ящик лимонов и банку бензина. Тогда Отто Юльевич предложил сойти Копусову… Копусов пересел на подплывшую моторку, захватив лишний груз, и мы взметнулись в воздух».

Свидетельства о посещении острова Шмидтом оставили три человека: начальник полярной станции Минеев, предполагаемый начальник Буйко и «начальник всей Арктики» Шмидт. Причем воспоминания Минеева издавались в Ленинграде спустя два года после событий и были малоизвестны, а записки Шмидта и Буйко были включены в официальный сборник «Поход “Челюскина”» и расходились огромными тиражами. У Шмидта и Буйко полно пафоса; мемуары Минеева более приземленны и прагматичны. Интересно сравнить эти три версии.

Буйко оставил интересные подробности посещения станции: «Удар о воду ощутим, как прыжок с крыши одноэтажного дома. И вот мы уже рулим к косе, на которой стоят станционные постройки, выстроившиеся в шеренгу. К самолету подбегают люди: т. Власова – жена начальника острова, радист, переброшенный сюда Кукановым, стройный латыш Страутман и двое эскимосов». (Настоящая фамилия «латыша» – Траутман, но простим ошибку мимолетному гостю.)

«Власова и Страутман ведут нас в дом станции. Красинский и Куканов как старые знакомые начинают хозяйничать и с помощью Власовой из яичного порошка готовят омлет. Мы с Отто Юльевичем выходим наружу и осматриваем постройки. <…> Сложенные пирамиды моржового клыка, мамонтовых перекрученных бивней, развешенные повсюду шкуры медведей, живые медвежата в специальном сарае – все это готово к погрузке на пароход. Песцы уже раньше были перевезены самолетом на факторию мыса Северного».

Схема полетов Ф. Куканова между мысом Северный, «Челюскиным» и островом Врангеля

Взлет самолета Ф. Куканова

Удивительно, но очень похоже, почти теми же словами описывал свое посещение профессор Обручев, прилетавший на остров годом ранее. Но в описании Буйко есть и нечто новое: