Итак, важнейшим товаром, закупавшимся в отдаленных землях, как ни парадоксально, может показаться, был хлеб, точнее — зерно. Подобному были две причины. Первая — случай, когда искомый город располагался на землях достаточно бедных и не слишком пригодных для выращивания злаков и потому истощал «домашний» запас слишком быстро. В качестве примера можно привести итальянскую Флоренцию, чьи бухгалтерские книги изучены в достаточной мере досконально (в то время как для многих французских городов работы остается еще очень много!). Итак, Флоренция истощала собственный хлебный запас в течение первых пяти месяцев после сбора урожая, после чего была вынуждена закупать зерно, сжатое на Апеннинских равнинах. Второй причиной выступала угроза голода. Расположенные на более плодородной земле французские города, сколь можно о том судить, прибегали к подобной мере в случае неурожая или угрозы голода, в частности Париж, если запас собственного зерна начинал подходить к концу, спешил закупить зерно в Нормандии, Артуа или же Геннегау, южная Тулуза покупала искомое в Лимани или Бургундии (через графство Руэрг), приморские Марсель и Нарбон прибегали в подобном случае к запасам, произведенным на полях прованского Арля.

Остается лишь удивляться хитроумию наших предков: уяснив себе, что дольше всего кхм… остается свежим живой товар, скотину гнали на расстояние сотен километров, в частности, путь венгерских коров, чья слава гремела на всю Европу, лежал вниз по Рейну, через немецкие Аахен и Майнц, Словению и вплоть до итальянской Венеции. Пути движения коровьих стад превращались в дело большой политики, немецкие Габсбурги стремились полностью подчинить своей власти поставку мяса на юг, а турки, во времена позднего Средневековья подчинившие себе часть Южной Европы, — перерезать этот путь, чтобы заполучить в свои руки столь мощный рычаг воздействия на итальянцев. Путь венгерских стад в Западную Европу был долог и нетороплив, останавливаясь на специально для того присмотренных лугах на несколько дней, а порой и недель, пастухи позволяли скотине отдохнуть и набрать потерянный вес, после чего дорога продолжалась, заканчиваясь лишь на венецианских бойнях.

Для рыбы использовались суда с резервуарами, где улов благополучно коротал свои дни вплоть до места назначения. Кроме того, удивительным проявлением средневековой смекалки были, так сказать, «

Птицу, скорее всего, везли в клетках (торговку с курами в клетках демонстрирует хорошо известный средневековый трактат о правильном питании — «Tacuinum sanitatis» — «Таблицы здоровья»). И наконец, объектом оживленной торговли становились овощи и фрукты, из тех, что могли выдерживать долгое путешествие, — так, наш добрый Горожанин упоминает «яблоки из Капандю» — города на крайнем юге Франции, исправно доставлявшиеся в Париж. И конечно же, предметами оживленного торга были всевозможные соленья, копчености, маринады.

Повторимся, что и здесь смекалка тогдашнего человека проявляла себя в полной мере, в частности, использовались зимние дороги и санные упряжки, чтобы холодный воздух сам по себе замедлил порчу товара. Известны «технологии» сохранения товаров с помощью льда и снега; чтобы доморощенный «холодильник» как можно дольше не терял своих свойств, засыпанные колотым льдом рыба, мясо, масло и т. д. накрывались плотным слоем шкур.

И конечно же, одним из важнейших товаров дальней торговли была соль. Соль закупали в огромных количествах и города и деревни, без нее невозможно было сохранение многих пищевых продуктов на сколь-нибудь долгий срок. Соль была, если можно так выразиться, «стратегическим» товаром Средневековья, практически повсеместно областные династии присваивали себе монопольное право распоряжаться соляными складами, а в последние века средневековой эры привилегия эта постепенно превратилась в королевскую. Из Лангедока, Бретани и солеварен Бренна, где искомое вещество выпаривали в котлах или специальных отстойниках и затем мололи, просеивали и ссыпали в мешки, на конных упряжках, на телегах, и, наконец, на кораблях соль расходилась по всей территории страны, составляя порой даже предмет экспорта; в частности, международную торговлю этим товаром из раза в раз норовила подчинить себе знаменитая Ганза. Известно, что 23 мая 1449 года в руки английских пиратов попало настоящее богатство: ни много ни мало 1840 тонн «белого золота», которое везли 60 голландских и фламандских и, наконец, 50 ганзейских судов.

И конечно же, дальняя торговля была просто немыслима без тогдашних «люксовых» товаров, предназначенных исключительно для аристократов и толстосумов из высшего купечества. Это были дорогие бургундские вина, оливковое масло, цитрусовые из Лангедока и т. д. В качестве показателей роскоши они доставлялись в небольшом количестве, но высокая цена и престижность, как видно, оправдывали все затраты.

Что касается торговли заморской, на память немедленно приходят пресловутые пряности, прибывавшие из далеких полусказочных стран и продававшиеся в буквальном смысле на вес золота. Спору нет, пряности в самом деле представляли собой один из самых дорогих и престижных товаров средневековой эры; в соответствующей главе мы поговорим о них в полной мере. Стоит безусловно согласиться, что важнейшим направлением заморской торговли — по определению сложной, дорогостоящей и крайне рискованной — были товары для высшей знати и богатейшей городской прослойки, всякого рода «диковины» и «деликатесы». Однако же надо заметить, что не менее важным ингредиентом торговли с соседними странами был все тот же хлеб, могущий в особо тяжелых для собственной страны условиях доставляться с островов Средиземного моря, из Священной Римской империи, а в конце средневековой эры — также из далеких славянских стран.

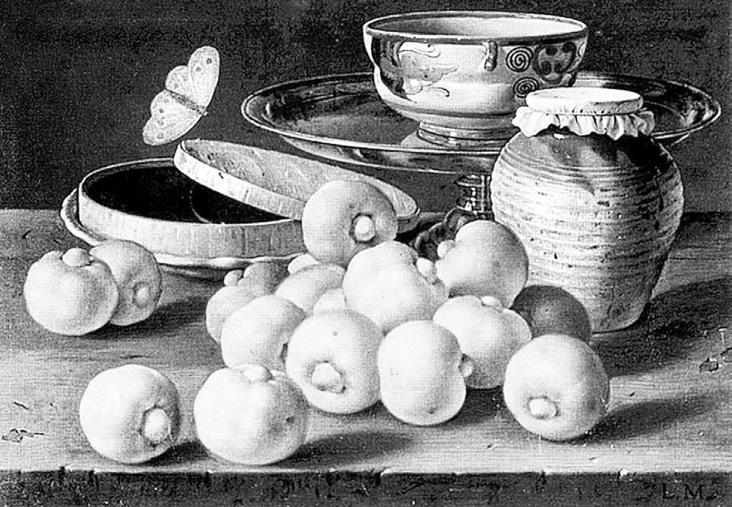

Горшок с горлышком, обтянутым плотной тканью. Луис Эгидио Мелендес. «Натюрморт с лаймами, коробкой сладостей и сосудами». Холст, масло. Ок. 1750–1775 гг. Музей Прадо. Мадрид, Испания

Доброй славой пользовались также сладкие греческие и испанские вина, представлявшие собой, конечно же, товар дорогостоящий, доступный по большей части своей сливкам общества, показатель богатства и высокого положения. Завозилось также дорогое оливковое масло из Испании и Португалии, а в качестве лакомств средневековая Франция была знакома с изюмом и арабскими финиками, а также сушеной и вяленой винной ягодой, тоже привозившейся из южных земель.

И конечно, возвращаясь к знаменитым пряностям, отметим, что по своей географической удаленности, сложности пути, а также полусказочному ореолу, их окружавшему, они не имели себе равных ни ранее, ни позднее искомого времени. Бросим беглый взгляд на их географическое происхождение. Сахар — изначально из Индии, умопомрачительно дорогой и посему применявшийся вначале как лекарственное средство против легочных и сердечных болезней, позднее, с появлением плантаций сахарного тростника в близлежащей Италии, он превратился в дорогой и лакомый десерт. Кроме того, в качестве дорогих импортных товаров Франция знала и высоко ценила горький сок алоэ, доставлявшийся с острова Сокотры (к югу от Аравии), камфару с Суматры и Борнео, галангу из Индии и Китая, китайский же остро пахнущий ревень, имбирь из Индии и Аравии, гвинейский перец из Западной Африки, цейлонскую и индокитайскую корицу, шафран из Италии и Испании, гвоздику с Молуккских островов, мускатный орех из Индонезии, цейлонский и индийский черный перец — короче говоря, география средневековой торговли охватывала едва ли не весь Старый Свет, не достигая, пожалуй, только Японии и азиатского севера.

Напоследок повторимся, что проблема бесперебойного снабжения не была и, пожалуй, не могла быть решена во времена Средневековья. Капризы погоды, неурожаи, эпидемии и, наконец, военные действия немедленно сказывались на продовольственном пайке городов и сел. В частности, для того чтобы прервать снабжение той или иной крепости, для любой вражеской армии не было необходимости блокировать ее целиком, достаточно было летучих отрядов, постоянно держащих под надзором важнейшие дороги и речные пути, а также грабящих любой купеческий караван, который имел бы смелость прорваться через кордон, — и для искомого города или даже области голод и лишения были обеспечены в полной мере. Постоянные антивоенные выступления, которыми заполнена история Парижа времен последнего века средневековой эры обусловлены именно тем, что любое потрясение подобного рода неизбежно обозначало для беднейших городских слоев недоедание, а порой и голодную смерть. На этом мы временно поставим точку и перейдем к вопросу о водном снабжении городов и сел.

Вода

Без воды невозможна жизнь, эта истина сохраняет свое значение как для Средних веков, так и для современности. К счастью, в отличие от многих стран мира, Франция никогда не была обделена водой. Широкие судоходные реки, сравнительно часто выпадающие дожди и, наконец, немалые резервуары подземных вод ни в прежние, ни в новые времена не заставляли ее жителей задаваться вопросом, где брать воду для приготовления пищи, для мытья или для скотины.

Надо сказать, что среди всех наземных и подземных вод наилучшей репутацией пользовалась вода, выпадающая с дождями и снегом. «Небесная вода» почиталась наиболее чистой, незамутненной пылью и грязью земной поверхности — да по сути, так оно и было, о кислотных дождях в те времена никто слыхом не слыхивал!.. Для дождевой и снежной воды зачастую ставили во дворе огромные бочки и чаны, ее собирали и хранили для приготовления пищи, требующей особенной чистоты — к примеру, для выпечки хлеба. Однако этот источник воды был ненадежен, и на все многочисленные хозяйственные употребления его, конечно же, не хватало.

Второй возможностью, впрочем, пользовавшейся не самой лучшей славой, была близлежащая река, озеро или пруд; для горожан с самом тяжелом случае — вода из крепостного рва, опоясывавшего со всех сторон городские стены. Однако застаивавшаяся во рву вода порой «зацветала» и забивалась илистой взвесью, в реках выпаивали и купали скотину, здесь же прачки стирали белье, кожевники и красильщики полоскали свой товар — короче говоря, прибегать к речной воде следовало, если не оставалось совсем никакого выхода. Посему для каждодневного, будничного потребления использовалась вода из подземных источников, которую набирали для своих нужд из колодезей или фонтанов.

Древнейшим из всех способов добраться до подземной водоносной жилы является, конечно же, рытье колодца. Во все времена и во всех странах существовали знатоки, умеющие по косвенным признакам определить наличие в том или ином месте водоносной жилы. Судили по рельефу местности, по обильности рос, утренним туманам над впадиной, по скоплению водолюбивых растений (рогоз, камыш, люцерна), и, конечно же, всевозможными колдовскими методами.

Средневековые колодцы могли быть частными — располагаясь в подобном случае во дворе дома или замка, могли принадлежать некой общине (к примеру, живущие на одной улице объединяли усилия или нанимали на общие деньги рабочих для рытья колодца), цеху, монастырю и т. д. И наконец, любой город и любое мало-мальски крупное поселение имело в своем распоряжении общественные колодцы, из которых черпать воду мог любой желающий. Свои колодцы имели посады, располагавшиеся вне городской черты (в частности, в гасконских городах того времени, колодцев обычно бывало два — на расстоянии около 100 и 800 м от стены), и, конечно же, внутри стен, чтобы в случае осады не оказаться отрезанными от водных источников.

Техника рытья также не изменилась с тех времен: определив, что под землей залегает водоносная жила, очерчивали круг (реже — квадрат), соответствующий диаметру будущего колодца, после чего начинали рыть. Стенки выше водоносного слоя во избежание обвалов всегда облицовывались камнем, скрепленным известковым раствором (по крайней мере, именно такого рода колодцы были найдены при археологических раскопках в Эксе-ан-Провансе). Глубина колодца в современных единицах измерения варьировалась обычно от 0,8 до 2 м. Когда на дне начинала собираться вода, ее вычерпывали, чтобы продолжать работу, стенки от границы водоносного слоя выкладывались циклопическим способом — крупные, тщательно обтесанные плиты удерживались на месте благодаря собственному весу.

Работа заканчивалась, когда лопаты упирались в глинистый водоупорный слой, поверх которого, собственно, и собиралось подземное озеро. Дно колодца обязательно устилали речным песком: этот фильтрующий слой постоянно очищал поступающую воду. Колодезная дыра сверху дополнялась высоким каменным ободом для защиты от случайного падения в дыру людей или животных, привлеченных запахом воды, для удобства пользования снизу мог делаться приступок (ср. фр. marche или marchape), на который можно было ставить пустое ведро, чтобы затем его наполнять. Добавьте к этому водоотводный желоб (ср. фр. rigole или auget), с помощью которого водой можно было наполнить каменное корыто для скотины, или бассейн для выполаскивания свежепокрашенных тканей, или же лохань рыбника, в которой плескалась свежепойманная добыча, — и вы получите полное представление о средневековом колодце. Сверху его, как правило, закрывали деревянной крышкой, чтобы внутрь не попадала пыль и грязь, а для того, чтобы черпать воду, приспосабливали привычный и для российского пейзажа деревянный журавль, или ворот, к которому было прикреплено ведро для спуска или два ведра, одно из которых опускалось и зачерпывало воду, в то время как второе одновременно поднималось вверх.