Кроме зерна, хлеба и сухарей высушиванию подвергались иные продукты. Так, уже около 12 тыс. лет до н. э. обитатели нильской дельты имели обыкновение высушивать рыбу и птицу под лучами жаркого африканского солнца — подобная практика пережила тысячелетия, вплоть до того, что ее свидетелем оказался греческий историк Геродот (V век до н. э.). Вавилоняне имели обыкновение превращать сушеную рыбу в подобие густой пасты, которой затем по мере необходимости заправляли супы. Об умении жителей варварской Европы высушивать впрок свои запасы свидетельствует Диоскорид.

Александр Македонский, на пути в Индию пересекая горный Белуджистан, также оказался свидетелем подобных практик, причем в тамошнем суровом климате умение сохранять продукты впрок было воистину вопросом жизни и смерти. Один из его сопровождающих записал, что в этих местах часть улова немедленно поедается сырым, но крупную жесткую рыбу туземцы имеют обыкновение высушивать на солнце, а затем превращать в подобие муки, годной для изготовления грубых хлебов и лепешек, а также на корм скоту, вынужденному питаться подобным образом за неимением достаточного количества травы. В Китае с незапамятных времен сушили змей, уток, акульи плавники для приготовления супов, а также морских улиток, голотурий и креветок. В Японии уже за 10 тыс. лет до н. э. охотники и собиратели высушивали впрок мясо, рыбу и съедобных моллюсков.

У каждого региона были свои рецепты для этого нехитрого действа; так, рыбу порой разделывали поперек, чтобы кровь в разрезанных сосудах высыхала быстрее, прежде чем развесить куски мяса или рыбьи туши для высушивания на солнце, их били палками, прессовали положенными сверху камнями, давили и выкручивали, и даже прыгали на них, чтобы таким образом быстрее удалить внутренние жидкости. Для ускорения процесса и придания конечному блюду более изысканного вкуса мясо или рыбу подсаливали, мариновали или варили, прежде чем собственно высушить на солнце, ее натирали чесноком, пряностями и т. д.

Римская армия была бы невозможна без огромных складов, куда свозились твердые сыры, сушеные фрукты и куски мяса и, наконец, соленая рыба, составлявшая рацион солдат и офицеров при переходах через леса и степи, причем каждый пехотинец нес на себе скрупулезно отмеренное количество продуктов, должных обеспечить его пропитание на заранее оговоренное количество дневных переходов.

Сушеные фрукты, мясо, рыба также не забывались и в средневековую эру. Сушеное мясо, вымоченное в воде и сваренное затем в супе, было привычной зимней пищей небогатого населения города и деревни; «северные люди» — норманны, в старорусских летописях превратившиеся в «варягов», привезли с собой во Францию технологию высушивания разделанной вдоль рыбы на распорках и веревках, а порой даже на мачтах кораблей, так, что студеный морской ветер в скором времени превращал рыбное филе в нечто, напоминающее по текстуре древесину. Высушенная подобным образом треска (stockfish) упоминается среди рецептов «Парижского домоводства» — любопытной и весьма объемной «инструкции», в которой богатый купец обучает свою молодую жену тонкостям ведения домашнего хозяйства. Без всякой дополнительной обработки подобная рыба могла храниться в кладовой до двух лет; прежде чем отправить в котелок, ее следовало основательно отбить деревянным молотком, а еще лучше — после того порезать на тонкие ломти.

Средневековье знало даже особую профессию — вымачивателя сушеной рыбы; занимались этим преимущественно женщины. Порой изобретательные рыботорговцы во время движения по реке в сторону того или иного рыночного города прикрепляли связки рыбы к длинной веревке, которая тянулась за кормой, так, что рыба к моменту продажи в достаточной мере успевала размягчиться и могла почти сразу отправиться в кастрюлю. Еще один рецепт, относящийся к XIV веку, советует вымачивать сушеную рыбу в масле, чтобы таким образом вернуть ей утерянную мягкость, и затем подавать к столу с горчицей.

В XIV–XV веках, когда климат Франции, ранее теплый и влажный, с наступлением т. н. малого ледникового периода стал постепенно меняться к худшему, высушивание на открытом воздухе вынужденно сменилось строительством особых сушилен, где на солнце и ветру ломти мяса, рыбы или фруктов, в достаточной мере защищенные от кошек, птиц и прочей живности, в течение долгих месяцев приобретали желаемую текстуру и вкус. К началу Нового времени, когда соль постепенно стала доступна даже небогатым крестьянам и горожанам, высушивание мяса и рыбы превратилось в прерогативу исключительно беднейших слоев населения, впрочем, этот период истории уже выходит за рамки нашего повествования.

Надо сказать, что сушеные фрукты — любые, за исключением цитрусовых, подобной обработке не поддающихся, — играли в Средневековье совершенно особую роль. Дело в том, что высушивание, удаляя из фруктовой мякоти внутренние жидкости, способствует сильной концентрации фруктозы, так что для небогатых слоев населения, не имевших денег на закупку головокружительно дорогого сахара или доступа к скромным запасам меда, сушеные фрукты были одним из очень немногих доступных десертов.

Западная Франция с незапамятных времен славилась своим черносливом — вплоть до нашего века эти мелкие темные сливы оставляют на ветвях до полного созревания, а затем встряхивают ветки, чтобы фрукты падали на специально для того разложенные на земле куски полотна. Затем их в течение нескольких дней высушивают, постоянно переворачивая, и, наконец, подвяливают или слегка коптят в местной печи для выпечки хлеба (или специально для того построенной печи, если речь идет о большой партии для продажи). Готовый чернослив можно есть в первозданном виде или вымачивать в вине. В конце средневековой эры, когда алхимики в поиске эликсира вечной жизни научились перегонять спирт, появились и рецепты крепленых вин, настоянных на черносливе, причем сами фрукты служили отличной закуской к основному напитку.

С изюмом и сладким «изюмным вином» были прекрасно знакомы еще римляне, как о том свидетельствует поваренная книга Марка Апиция, жившего в I в. н. э. Французы отдавали должное «испанскому» темному изюму, который уроженцы Малаги имели обыкновение изготовлять из местного винограда «мускатель», оставляя грозди высыхать на жарком солнце или раскладывая их на специально для того предназначенных кусках полотна. Высоко ценился также золотистый «смирнский» изюм, который купеческие караваны доставляли из Греции и Турции, и, наконец, знаменитая «коринка» — крошечные ягоды черного винограда, которыми с незапамятных времен славился греческий Коринф. Надо сказать, что коринка была излюбленным лакомством еще наших прабабушек в начале прошлого, ХХ века, и окончательно исчезла со столов уже после Второй мировой войны.

Кроме того, с древнейших времен сушеные фрукты в баулах купцов путешествовали на огромные расстояния, знакомя французов c экзотической для них пищей далеких стран. Так, инжир, называемый также смоквой или винной ягодой, во все времена был излюбленным лакомством населения Ближнего Востока и Северной Африки. К сожалению, свежие ягоды необходимо использовать сразу же, как только они сняты с дерева, уже через несколько часов инжир, оставленный, так сказать, на произвол судьбы, начинает подгнивать и значительно теряет в первоначальном вкусе и запахе. Зато недостаток этот с лихвой компенсируется тем, что винная ягода легко поддается высушиванию и в этом качестве становится мягкой и очень вкусной, да и храниться может годами. Посему уже в древности ближневосточный и африканский инжир превратился в ходкий товар, местное население издавна умело вымачивать ягоды в морской воде, а затем сушить их на земле под горячим южным солнцем, после чего уложенные в мешки и корзины сушеные смоквы легко переносили сколь угодно длинную дорогу.

Древние греки отдавали должное десерту из винной ягоды, превращенной в густую пасту с добавлением орехов и меда, запивать подобное блюдо следовало крепким сладким вином. Римлянин Колумелла, оговаривая, что сушеный инжир для него представляется «зимней пищей для крестьянского населения», тем не менее советует смешивать хорошо истолченную в ступке винную ягоду с поджаренными зернами сезама, аниса, фенхеля, зиры, скатывать полученную смесь в шарики, заворачивать ее в зеленые листья инжира и в таком виде хранить в глиняных сосудах. По мнению того же автора, подобный гарнир великолепно сочетается с вареной или печеной на углях ветчиной.

Финики во многих древних культурах почитались даром богов. Вкусные и сладкие сами по себе, эти небольшие фрукты легко высушиваются сами собой на горячем песке, после чего, опять же, могут храниться годами и быть использованы в пищу как в первозданном виде, так и перемолотыми в муку для изготовления сладких лепешек. Надо сказать, что экзотическим южным фруктам отдавала должное даже высшая знать. В частности, как свидетельствует «Дневник Орлеанской осады», куртуазный главнокомандующий английским войском отправил в качестве дара коменданту крепости Жану, Бастарду Орлеанскому, «

Овощи подвергались высушиванию много реже, стоит лишь упомянуть об артишоках, представлявших собой отличную суповую заправку в зимнее время, когда зеленых овощей в продаже было не найти, и о привычных для южной кухни сушеных тыквах и маслинах, причем практика эта благополучно существует и сейчас. Кроме того, подсушиванию в целях длительного хранения подвергались грецкие орехи и сладкие каштаны, которые с этой целью вплоть до нынешнего времени раскладывают на специально сплетенные соломенные коврики; грибы — их полагалось высушивать на веревках, протянутых под потолком кладовой или кухни, и, наконец, душистые травы, без которых была не представима крестьянская или городская кухня средневековой Франции. Без бобовых — будь то горох, южный нут, чечевица, вигна или обыкновенные садовые бобы — немыслим был густой наваристый суп, служивший обыкновенной пищей крестьянского или небогатого городского населения. Разбухшие в воде бобы имеют любопытную особенность поглощать избыток соли, а также неприятный запах и привкус, неизбежный в том случае, когда суп заправляли куском старой солонины: случай весьма обычный на исходе долгой зимы. Однако те же бобовые обладают достаточно неприятным свойством прорастать, оказавшись в теплом и достаточно влажном помещении; для предотвращения подобного во времена Средневековья изобретательные хозяйки научились слегка подсушивать их на горячей (желательно металлической) посуде или на горячем поддоне печи. В этом случае всхожесть бобовых исчезала навсегда, зато на их кулинарные свойства подобная процедура не оказывала ни малейшего влияния.

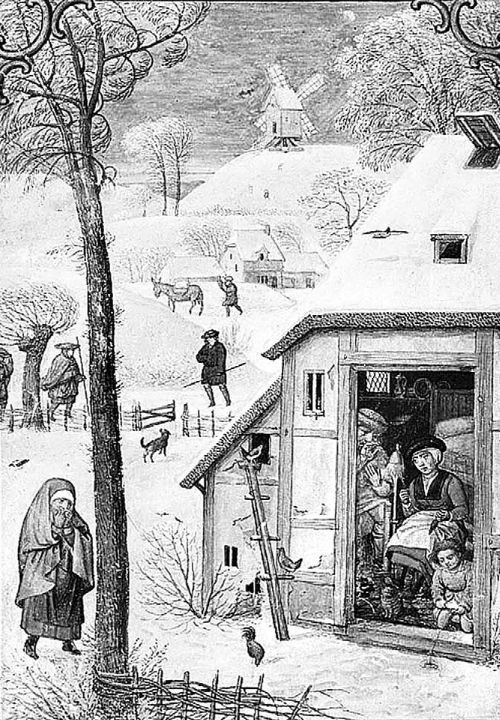

Крестьянский домс пристройкой. СимонБенинг. «Февраль». Часослов Богородицы. Ms. II 158, fol. 2 v°.Ок. 1530 г. Королевскаябиблиотека Бельгии, Брюссель

Засаливание

Существует легенда, будто однажды в Пиренейских горах домашняя свинья отбилась от стада и, прежде чем пастухи успели хватиться своей потери, утонула в соляном источнике. Все те же пастухи, как все деревенские жители, отличавшиеся изрядной скупостью, решили, что добру нечего пропадать, отведали просоленное мясо и, как водится в легендах подобного типа, — пришли в полный восторг.

Впрочем, легенды легендами, а то, что поваренная соль имеет свойство в процессе осмоса вытягивать из продукта влагу, вместо того пропитывая его ткани насыщенным соляным раствором, чем делает невозможным существование гнилостных микроорганизмов, как видно, не составляло секрета для человечества с очень ранних времен; и посему свойство это стало основой для ординарного способа сохранения мяса, рыбы, а также фруктов и овощей.

Уже древние египтяне знали толк в засаливании, подвергая этой процедуре нильскую рыбу и диких гусей, вавилоняне также не отказывали себе в удовольствии засолить для длительного хранения осетра, сома или лосося, а также, вслед за египтянами, — гуся или дичь. Сохранившиеся фрески гробниц детально иллюстрируют процесс: гусей после отлова забивали, ощипывали, затем старательно обсыпали солью и некоторое время подсушивали, подвесив к потолку, а затем укладывали для долговременного хранения в высокие кувшины, заполненные рассолом. Большими охотниками до солений были римляне, засаливавшие впрок сыры, колбасы, рыбу и, наконец, ветчину, поступавшую в Вечный город со всех концов огромной империи. Любовь к солениям у них зашла так далеко, что император Клавдий I собственной персоной инициировал в сенате оживленный диспут на тему, способен ли человек существовать без соленого мяса.

Считается, что впервые рецепт засаливания ветчины был изобретен в римской Галлии, откуда в столицу империи в качестве дани ежегодно отправлялись десятки повозок, груженных огромными кусками соленых свиных туш. Впрочем, Рим столь же высоко ценил вестфальскую ветчину из медвежатины (а в особенно изысканном варианте — из мяса молочных медвежат), а также кабанов или домашних свиней из Иберии, Корсики и прирейнских земель, откормленных желудями и лесными орехами.