Собор Парижской Богоматери. Париж

– Дорого взял и столяр! – заметил король. – Ну, все?

– Нет, государь… «Стекольщику за вставку окон в означенном помещении – сорок шесть солей восемь парижских денье».

– Помилосердствуйте, государь! Разве не достаточно того, что все мое состояние отдано моим судьям, серебряная посуда – господину де Торси, библиотека – мэтру Пьеру Дориоллю, ковры – губернатору руссильонскому? Я ни в чем не повинен. Вот уже четырнадцать лет, как я дрожу от холода в железной клетке. Пощадите, государь! Вам это зачтется на том свете!

– Мэтр Оливье, какова вся сумма? – спросил король.

– Триста шестьдесят семь ливров восемь су три парижских денье.

– Пресвятая Дева! – воскликнул король. – Эта клетка – одно разорение.

Он вырвал тетрадь из рук Оливье и начал сам считать по пальцам, смотря то на пергамент, то на клетку. Между тем оттуда доносились рыдания заключенного. Они производили тяжелое впечатление среди темноты, и присутствовавшие переглядывались, бледнея.

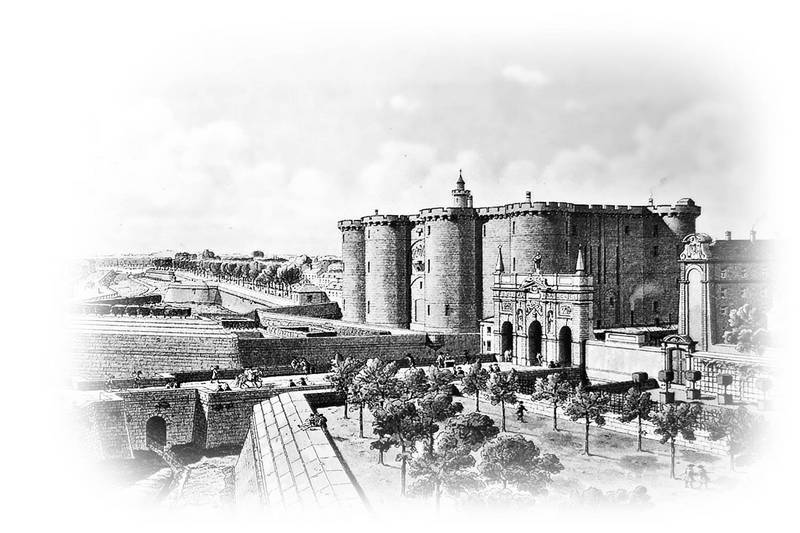

Бастилия и ворота Сен-Антуан с северо-востока. Художник – Теодор Хоффбауэр. 1715 г.

– Четырнадцать лет, государь! Уже четырнадцать лет! С апреля шестьдесят девятого года. Во имя Матери Божией выслушайте меня, государь. Вы все это время наслаждались солнечным теплом. Неужели мне, несчастному, уже не суждено увидать света Божьего? Помилуйте, государь! Будьте милосердны. Милосердие – высокая добродетель государей, торжествующая над гневом. Неужели ваше величество полагает, что для короля на смертном одре большим утешением служит, что он не оставил безнаказанной ни одной обиды? К тому же, государь, я не изменял вашему величеству, а изменил кардинал Анжерский. А у меня ноги скованы тяжелой цепью с тяжелым шаром на конце – гораздо более тяжелым, чем я того заслужил. О! Государь, сжальтесь надо мной!

– Оливье, – сказал король, качая головой, – я замечаю, что мне ставят известку по двадцати солей за бочку, когда она стоит не более двенадцати. Этот счет вы исправьте.

Он повернулся спиной к клетке и направился к выходу. Несчастный узник заключил по удаляющемуся свету факелов, что король уходит.

– Государь! Государь! – кричал он в отчаянии.

Дверь затворилась. Узник уже ничего не слышал, кроме хриплого голоса тюремщика, распевавшего над самым его ухом:

Король молча поднимался в свою молельню, а свита его шла за ним под ужасным впечатлением стонов узника. Вдруг его величество обернулся к коменданту Бастилии:

– Кстати! В клетке как будто кто-то есть?

– Как же, государь! – ответил комендант, пораженный вопросом.

– Кто же?

– Архиепископ Верденский.

Королю это было известно лучше, чем кому бы то ни было. Но такова была его привычка.

– А! – сказал он с наивным видом, будто в первый раз вспомнив об этом. – Гильом де Аранкур, друг кардинала Балю. Добряк был епископ.