Всемирный следопыт, 1929 № 06 ,

Дует сильный ветер. Чем выше, тем он становится свирепей. И еле-еле можно двигаться против него. То-и-дело он сталкивает нас с камней, через которые мы перебираемся.

— Вот пихается, как человек! — говорит Федор.

Лыжи оставляем на уступе, засунув их в щель между камнями, чтобы не унес ветер. Дальше поднимаемся по открытому крутому скользкому склону. Федор предлагает пройти по горе в сторону и подниматься так, чтобы ветер дул нам в спину. Но скоро оказывается, что обмануть ветер нам не удастся: дальше скат настолько крут и обветрен, что удержаться нет никакой возможности. И мы двигаемся прямо вверх, против ветра.

Это был жуткий подъем. Внизу под склоном торчали острые камни в самых неприятных положениях. Ноги и руки то-и-дело соскальзывали, а ветер был бы рад сбросить нас под откос.

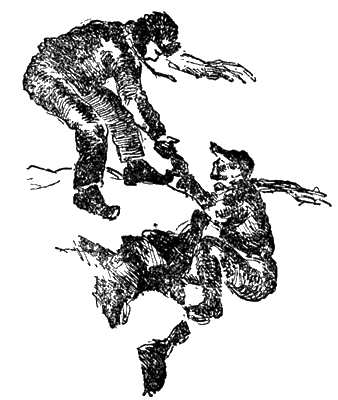

На ногах у Федора были каньги — меховые сапоги с загнутыми вверх носками. Гладкий мех сильно скользил, и прежде чем сделать шаг, Федор каждый раз выбивал пяткой в снегу ямку, а потом ставил в нее носок. Делал он это быстро и ловко. Но выше пошел снег настолько крепкий, что пробить в нем хотя бы маленькую ямку было немыслимо. Тогда мой проводник стал двигаться быстрыми перебежками от бугорка к бугорку, от камня к камню. Случалось нередко, что во время такой перебежки налетал особенно сильный порыв ветра, останавливал Федора на полпути, сталкивал его и заставлял катиться вниз. Тогда я, поднимаясь сзади, втыкал на пути падающего лыжную палку, и Федор хватался за нее.

Последние метры до вершины мы ползли на животе. Ветер здесь так неистовствовал, что даже на четвереньках нельзя было двигаться. И поднявшись, мы залегли между камнями, ослепленные снежной пылью, колкой как песок, которая била нам в лицо.

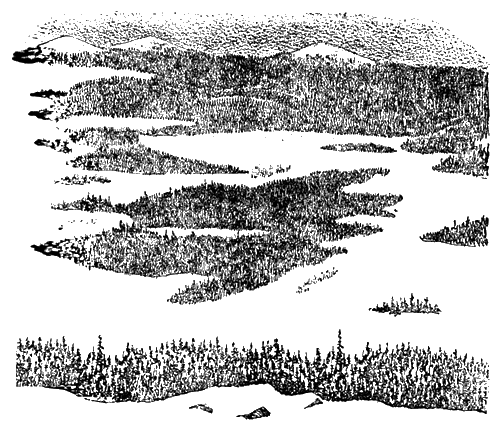

Лишь с другой стороны того маленького плато, которое мы нашли на вершине, крепко вцепившись в большой камень, мне удалось как следует посмотреть вниз. И то, что я увидел, сторицей вознаградило меня за трудный подъем.

Впереди, насколько хватал глаз, щетинистыми рядами, полосами, большими неправильными пятнами уходил лес. Он был коричневым у подножья горы и фиолетовым на горизонте. Среди него виднелись бесчисленные белые прорывы озер, круглые, длинные, извилистые, соединенные проливами. Это был необыкновенный лабиринт лесов, озер, рек и проливов. Среди леса грядами поднимались вараки. Некоторые из них казались круглыми спинами китов, плывущих в этом коричневом море леса, другие были мягки, как спины медведей, а третьи походили на застывшие волны. Только глядя отсюда, сверху, на Лапландию, можно как следует понять лопарскую легенду о происхождении этой страны зимы, родины злой Лоухи[3]), морозного края, испещренного камнями, скалами, иероглифами озер, вздувшегося горбатыми вараками и тяжелыми, крутыми тундрами. В легенде говорится, что прежде на месте Лапландии было море. В одну из чудовищных бурь оно окаменело. Тундры и вараки — это и есть окаменевшие волны, а среди них осталась в виде озер и речек вода, избежавшая общей участи.

На самом деле Лапландия своим ландшафтом обязана нескольким оледенениям, которые захватывали ее в ледниковую эпоху. Следы ледников здесь так свежи, что кажется — лед ушел отсюда совсем недавно. А между тем десятки тысяч лет прошли с тех пор, как на «финском кристаллическом щите» растаял последний ледник, оставив по себе память большим количеством талой воды, образовавшей озера, глубокими, процарапанными в горах ущельями, сглаженными словно рубанком вершинами тундр, вараками, моренными валами, миллионами валунов, которыми окостенела вся земля Лапландии.

Здесь рассказывают о Нетцис интересную историю.

Однажды летом охотник, проходивший долиной, увидел на самой вершине Нетцис стадо оленей.

— Чтобы им там делать? — удивился он. — Ведь на этой тундре хороший мох не растет.

И решив, что это чьи-нибудь домашние олени забрались сюда от комаров, охотник стал подниматься на гору, не стараясь скрыть своего присутствия. Но на полпути он остановился в недоумении: его зоркие глаза ясно различили острые немеченые уши одного оленя.

— Значит это дикие.

Заинтересовавшийся охотник карабкался дальше уже осторожней. Но на открытом склоне было мало прикрытий, и лопарь, хорошо знавший диких оленей, только диву давался: как они до сих пор не заметили человека и не пустились наутек?

Поднявшись выше, охотник увидел, что олени чем-то заняты. Они стояли на острой вершине горы тесным кружком, бок к боку, мордами внутрь. Их было здесь около пятидесяти штук — все большие, сильные гирвасы. Самок среди них не было.

«Ну и чудо! — думал охотник. — У зверей собрание происходит». — И вскарабкавшись, присел за камнем, осторожно высунулся и стал наблюдать.

Олени стояли неподвижно. Охотник долго не мог разобрать, что делалось внутри их кружка. Но вот олени пошевелились, в кружке образовалась брешь, и перед пораженным человеком предстала такая картина.

В кольце оленей, на открытой площадке стояли друг против друга два оленя. Один — большой, сильный, с тяжелыми, почти лосиными рогами; другой— маленький, с грязной шерстью, со слабыми некрасивыми рогами. Сильный стоял, низко пригнув голову, глаза его были налить кровью, и казалось, он вызывал слабого на бой. Но тот не хотел драться. Он был напуган и растерянно смотрел на стену оленей, окружавшую его.

Эта сцена длилась долго. Сильный гирвас нетерпеливо бил копытом по камню и храпел, раздувая ноздри. Другие олени также выказывали знаки нетерпения. Несколько раз кружок начинал вдруг смыкаться, но каждый раз, точно повинуясь какому-то приказанию, олени снова пятились на свои места. Все это было так необыкновенно, что у охотника даже и в мыслях не было воспользоваться ружьем.