Всемирный следопыт, 1929 № 06 ,

А в это время буря кончилась, лопари переплыли озеро, подкрались к сидящим на берегу и стали в них пускать стрелы из луков. Паны перепугались и бросились бежать в горы. Но меткая стрела настигла начальника в тот момент, когда он готов был уже скрыться за скалой, и оторвала ему ногу. А другая стрела угодила в повара, который бежал следом. И оба сейчас же окаменели».

Другая легенда кончается не менее трагично для злых панов. В ней рассказывается о том, как лопари другого погоста — Экостровского — ложными следами заманили панов в горы под нависшую глыбу снега и, спихнув ее, погребли ненавистных грабителей в лавине.

На нашем пути за ущельем лес становится гуще и глуше. Груды валежника, натянув на себя тяжелые снежные одеяла, спят под елками. Моренные валы попадаются все чаще и чаще, и нам то-и-дело приходится перелезать через них.

Впереди слышен сильный рев и грохот.

— Это водопад около Вити-губы, — решаем мы. О нем говорил Федор.

Грохот идет из глубокой ложбины. Им наполнен весь лес кругом. Но спустившись на дно ложбины, мы обнаруживаем, что водопада здесь нет. По ложбине течет река. Лед и снег закрыли ее сплошным сводом, и в этом ледяном туннеле она и грохочет по камням.

— Это большая река: очень сильно она шумит. Наверно она впадает в Вити-губу, — говорю я.

Но чуть подальше свод над рекой проломан, и сквозь отверстие мы видим настоящего виновника шума. Подо льдом течет крошечный ручеек, и его чахлые струйки невинно журчат по смушкам. Оказывается — проделки эхо, которому есть где погулять в ледяном туннеле, превратили журчанье родника в грохот водопада…

Следы рассказывают, что несколько минут назад сюда приходила на водопой лиса. Услышав нас, она большими прыжками умчалась в лес.

Четыре часа. Сильно темнеет. Снег липнет, и с каждым шагом мы поднимаем на лыжах целые килограммы его. Компас, карта и время говорят, что уже пора дойти до Вити-губы. Она должна быть где-нибудь здесь, вот за этой варакой. Восемь часов безостановочной ходьбы по тяжелому снегу дают себя знать. Избушка, камелек, банка консервов теперь совсем не помешали бы.

Но вараки следуют за вараками, валы идут за валами, а лес все остается таким же глухим, и никакого признака губы нет. Поднимаясь, мы думаем, что с перевала увидим цель нашего путешествия, а спускаясь — убеждены, что еще только один подъем — и отдых в избушке обеспечен.

Мы идем еще три часа. Лес прерывается болотами, на них из-под снега торчит тростник, а за болотами — снова гряды варак, валов и все такие же темные трепаные ели. В семь часов — полная ночь. Обернувшись, уже нельзя разглядеть лыжных следов в нескольких шагах. В темноте мы не можем карабкаться дальше через валежник, перепрыгивать ручьи и барахтаться в сыром глубоком снегу на дне ложбин. Потеряв надежду найти пропавшую вместе с избушкой, камельком, юмористическими рассказами и починкой перчаток Вити-губу, мы останавливаемся на ночлег в лесу.

Зимний ночлег в лесу. Как много приходилось мне читать о нем в различных руководствах для туристов и путешественников. И как не похож, как курьезно не похож он в действительности на все эти теоретические описания!

Отправляясь в путь, мы предусмотрительно захватили с собой пимы и оленьи одеяла. Но все-таки наш туалет плохо приспособлен к ночовке на снегу. Больше всего нам внушают опасения наши «Кандалакши». Так Горлов окрестил лыжные башмаки, которые своим экзотическим видом приводили в трепет всех очевидцев— одинаково и москвичей и лапландцев. В свежем виде «Кандалакши» имели твердую подошву и вообще вполне определенную форму. После сегодняшнего же перехода по сырому снегу они размякли, как размякает картон, вытянулись в длину, перекосились и приобрели какой-то издевательский, очень ехидный вид. Ромни сдавливают через них ногу так, словно никаких башмаков на нас нет.

— Они сделаны из слюней, — серьезно говорит Горлов, боязливо ощупывая свои «Кандалакши».

Но это печальное обстоятельство не мешает ему смело подлезть под кучу валежника и, понатужившись, сбросить с него толстый пласт снега. Под валежником открывается берлога.

— Здесь мы разведем костер.

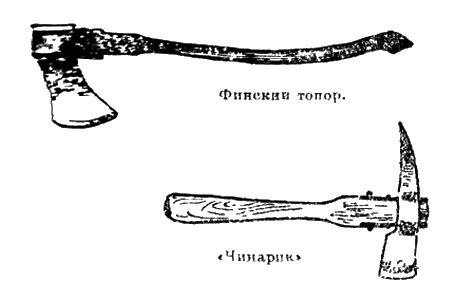

Самый важный в тайге инструмент — топор — представлен у нас маленьким саперным топориком. Но это его официальное название. Горлов, большой противник всяких официальностей, называет его «чинариком». Сначала на лыжах, а потом прямо по пояс в снегу мы лазаем кругом нашей стоянки в поисках сушин. И через полчаса на снегу лежат семь прекрасных сухих елок дециметра по два в поперечнике. Это сделал «чинарик». Он с честью выдержал испытание.

Костер удается наславу. Правда, по мере того как тает снег, огонь уходит все глубже и глубже в берлогу под валежником. Но все таки он позволяет нам снять гнусные скользкие «Кандалакши» переменить чулки и, протянув ноги к костру, благодушествовать. А когда закипает наконец чайник, сожравший целую уйму снега, и взрывается крышка на банке с мясными консервами, брошенной в костер, настроение взлетает на вершины. Его не могут испортить ни потерянная перчатка Горлова, ни то, что консервы оказываются тухлыми Терять перчатки — не новость для Горлова. Но в этом виноват не он, а Лапландия, которая дает столько тем для зарисовок, что приходится на ходу, где-нибудь на крутом склоне, катясь на лыжах, вдруг скорей-скорей сдергивать с рук перчатки, чтобы успеть во-время схватиться за карандаш. А консервы… ну, что начат консервы, когда нас обступают костлявые силуэты елок, когда костер оживленно трещит, освещая снег, обнажившиеся из-под него кустики мха, наши сохнущие ноги, от которых идет пар, когда над головой кувыркается Большая Медведица, а в желудке уютно от выпитого горячего чая с сахаром…

Горлов устраивается на ночлег под большой елкой, я остаюсь у костра. Я не надеюсь, что здесь будет теплей, костер потухнет, как только я засну, но мне не внушает доверия темное логово, облюбованное Горловым.