Поместились солдаты в большой сакле, в которой прежде ханские нукера стояли, а я с женой и сынишкой в другом конце кишлака, ближе к тугаю, снял сад с саклей у одного бая[25]). Там вместе с ребятами приспособил эту саклю под жилье: прорубил три окна, печку сложил теплую. Всю зиму колотился около своего жилья, все получше подлаживал, думал — никак не меньше годков четырех прожить, а там— и на родину. А тут еще и узбеки узнали, что табиб[26]) я, и пошли все ко мне — надо, не надо лекарство просят, в диковинку им было у русского табиба полечиться, Помог я тогда спервачка двум-трем от лихорадки, а одному ногу выправил, и с той поры засыпали меня подарками. Ни в чем не нуждался, что лишнее было — в отряд отдавал.

Говорить то по ихнему скоро научился. С Волги я, а у нас татары рядом, я и по-татарски раньше понимал. В отряде лечить некого было, около песков никаких болезней, а кто болел, тот больше, чтобы на главную квартиру поехать. На главной квартире казна, да купцы город строили — все веселее было.

Когда делась нечего было, уходил я в тугай с солдатами, кабанов, в нем водилось видимо-невидимо вся рота наша свининой пользовалась. Так и тянулась наша жизнь, болтать по-узбекски я к осени, как на родном, научился, все муллу просил буквы показать, только не хотел мулла. Раза два ходил с товарищами вот и на эти развалины — занятны были. Спрашивали кто здесь жил, да когда, какие люди… Коротали время. Жить бы да жить потихоньку. Уж меня к главной квартире причислить обещали, только случая ждали, но не по-нашему все вышло, не как думал я… Яо аллах.

… Сидел я раз с женой и с товарищем— унтер-офицер у нас был Степаненко, земляк мой, из одной деревни. Сынишка уже спал. Прибежал ко мне сарт, сосед мой, и здороваться не стал, тащит к себе в саклю, с женой, говорит, плохо. Не хотел я идти, поздно было, уже верно к полночи. Ну так просил бай, что даже плакать начал. Уговорил меня Степаненко и жена — иди, да иди. Степаненко проводить взялся. Накинул я шинельку, захватил инструмент и пошел с ними.

Около сакли байской, помню, народ толпился. И только шагнул я через порог — оттуда сразу вой, плач поднялся, ревут бабьи голоса, снаружи кто стоял, тоже подхватили. Ну, значит, в доме улюк[27]) был или помирать кто собрался. Ничего не мог разобрать я, что мне толковал сарт, что со мной пришел, вижу — не пускает только. Оттолкнул я его и вошел в саклю, а следом а мной Степаненко. Около огня, что посреди михман-ханы[28]) горел, на кошме, смотрю, жена хозяина лежит. Пробрался я к ней сквозь бабью толпу и наклонился, хотел было осмотреть, а муж толкает — нечего смотреть, умерла уже. Ну, нет, думаю, и смотрю за одно, кто знает, с чего это баба померла, может оспа, тогда надо всему баталиону прививать. Подошел поближе, взял за руку, а она на четыре части согнулась, в двух местах перебита была. Думаю: убили, что ли? Взял другую руку — целая. Посмотрел на лицо — во рту кровь запеклась и на рубашку стекла, а голова вся замусолена, заплевана, будто — бура[29]) заплевал. Пощупал тело, а там — труха, и ребра поломаны, и кости грудные вдребезги. Вышел я из сакли, позвал хозяина и говорю: рассказывай, отчего жена померла? Не может говорить хозяин, жалко, видно, бабу было, никак от слез не удерживается. Расскажи, говорю я ему, — верблюд, что ли, бешеный ее раздавил, или арбой переехало? Ничего не сказал хозяин, только все головой качал да слезы вытирал; подивились мы с Степаненкой и пошли домой.

Стал я на другой день расспрашивать; никто ничего не знает; умерла, говорят, верно, а отчего — мы не знаем, думаем, тут без шайтана дело не обошлось. Принесли ее с опушки тугая — ушла она туда уже в полдень, а вечером, когда на арбе привезли, она и язык потеряла. На счет бешеного верблюда никто не слыхал.

Дня через три пропал у моего хозяина сынишка, мальченка лет трех так, Юсупка; позвал меня хозяин с собой разыскивать его. Расспросили весь кишлак: не видал ли кто. Говорят: с неделю назад пропал такой же мальченка и у озанчи[30]) деревенского, а Юсупку видели на опушке тугая. Пошли мы с народом в тугай, только вошли в него, бросился отец Юсупки под куст, схватил тюбетейку и плачет сам: это, говорит, Юсупкина, в ней он вышел из дому. А тюбетейка верно приметная была — натыкала в нее жена хозяина перьев кулак-куша[31]) и молитву пришила на верхушку — один сынишка и был у них.

Ходили мы до вечера по тугаю, верстов на пять обшарили, ничего не нашли, никакого следу. Только в одном месте показал я Юсупкину отцу клочья слюны — не иначе как бура бешеный бродил в тугае. Испугался народ, перестал близко ходить к тугаю и пастухи не стали скот в него гонять, потому ягнят стали не досчитываться.

Никогда в нашем кишлаке воровства не было, а тут то куры, то собаки со двора стали пропадать. Сказал я аксакалу[32]), а аксакал к командиру послал — ничего, говорит, не знаю. До вас никогда у нас такого не было. Доложил я ротному Чукину: «Так мол и так, ваше высокоблагородие, в кишлаке у нас неблагополучно. Женщина померла раздавленная, два мальчонка пропали, ягнят и кур кто-то ворует». Засмеялся майор: «ты, говорит, за год все происшествия расказал, кишлак большой, мало ли что бывает. Только вот кур не наши ли ребята таскают». На случай велел послать охотников в тугай побродить. Бродили, бродили они, ничего не нашли, ни с чем воротились.

А дней через десять так пропал мой Ванюша, сынишка мой ласковый… золотая головушка… Жена волосы рвет, причитает, как джинны сделалась, клянет меня, что в этот проклятый край поехала. Бросился я искать его, весь кишлак на ноги поднял, до вечера искали, ничего не нашли. Поздно уже вечером оседлал я коня, поскакал к командиру помощи просить. Не отказал майор в моем горе — приказал хоть двадцать человек с собой взять обыскать с фонарями и пески, и тугай. Долго солдаты копались: искали лошадей, фонари готовили, и выехали мы в самую полночь, я вперед через поля домой поскакал, чтоб жену посмотреть, а они по дороге поехали. Морозец с вечера был, не чувствовал я его, весь день раздетый ездил. Прискакал я к дому — дверь настежь. Неладное, думаю, с женой. Покричал ее с лошади — не выходит; подошел хозяин мой: «ушла, говорит, давно к тугаю. Уговаривали мы ее не ходить, только не послушалась нас».

Повернул я лошадь навстречу солдатам, рассказал им. Хватили мы тогда полной рысью к тугаю, привязали лошадей и с фонарями пошли цепью через тугай. Идем, друг друга окликаем, да временами Марьюшку кличем. Шли, верно, до рассвета, звезды уже стали пропадать, а потом обратно повернули — ни жены, ни сына, ничего не нашли. Тоска меня взяла, иду сам не свой, вот-вот упаду. Только слышу кричит что-то Степаненко, а он пятый от меня в цепи. Сердце оборвалось, бросился я к нему на голос, прямо через лес, без дороги. Рвет с меня джида, да джантак[33]) рубаху; занозил все руки, вкровь расцарапал лицо, разбил фонарь. Добрался до Степаненки, а около него почти все собрались.

— Зашевелилось, что в кустах вот этих, — говорит Степаненко, — забелело, а лезть не знаю как. — Взял я у него фонарь, схватил его в зубы и полез на четвереньках, кабаньей тропкой, в гущину самую. Гляжу издали — жена лежит на прогалинке. Крикнул я не своим голосом ребят, взялись они кто ножем, кто тесаком, ход прорубать к ней, а я держу в зубах фонарь и ни взад, ни вперед двинуться не могу. Столбняк на меня напал. Подхватил меня Степаненко — чего ты, говорит, сомлел? И отвел меня к коням, недопустил до жены, а жену мигом подняли, вынесли, взял кто то лошадь и поскакали до дому.

Приехал я, бросился в комнату к жене, а она лежит и грудь не колышется. Схватил я за руку, не бьется кровь в жилах, не нащупал. Разорвал я на ней ворот, чтоб у груди пощупать, не бьется ли сердце, и закричал не своим голосом. У Марьюшки-то, у голубушки, желанной моей, грудочка как у того бая жены, вся раздавлена — ребро от ребра отделилось, чуть дышет. Влил я ей в рот спирту — только глянула, родная моя, полилась у ней изо рта кровь и дышать перестала.

Упал я тогда… Что было — не помню. Очнулся, встал… Степаненко и все солдатики спят на полу. Не помню, что я решил тогда, только прихватил ружье, да тесак с поясом, что у Степаненко был, и пошел куда глаза глядят. Встречались мне по дороге узбеки, все сторонились, только один, помню, закричал и головой покачал: чал, чал,[34]) говорит. Шел я долго. Когда очнулся, вижу в тугай опять попал и пошел я тогда прогалинку разыскивать, где жену нашли. Полдня бродил, никак найти не могу, не припомнил прогалинки Только начал я в одном месте густым турангылом[35]) в овраг спускаться, споткнулся через бревно ровное, да гладкое такое. Оперся о него рукой, чтобы встать, а оно под рукой поддалось, — Глянул я и обомлел. Алла Рахим! Каттакон илян иды! Аждар![36]) Змея ведь это была! Ограмадина проклятая; в сказках сдыхал я, — Змей Горыныч это был, он, проклятый! Тянулся и конца краю ему не было, обмерз проклятый, на солнышке отогревался, не шевелился. Обезумел я, бросил ружье, схватил тесак и к голове. Ударил я его по шее — скользком удар пришелся. Метнул проклятый Горыныч хвостом, ударил меня башкой и отлетел я в кусты. Во всем кровь загорелась во мне, пропадай я здесь совсем, а кончу проклятого даджала за жену, за сынишку моего родного. Схватил тесак, опять к нему — загорелись его глаза, посмотрел он на меня, проклятый, направил свою башку, выше меня ростом поднялся, разинул пасть— смрадом валит от нее, пена падает, а от шеи кровь каплет. Перекрестился я тут в последний раз, подбежал поближе, ударил Горыныча по пасти раз, другой, третий— сыпал в него тесаком. Зашипел проклятый, завертел хвостом, ударил меня еще раз, что было мочи, повалился я опять в кусты и обмер…

…Что было потом — не помню, ничего не помню, как жил, где жил, не знаю, никогда про то вспомнить не мог. Жил, видно, диваной[37]) в Сулюке[38]) одном. Только шел раз тугайчиком — от Сулюка, что ли, куда пробирался. Смотрю — змея ползет проклятая, закружилась голова, что сделалось со мною — не знаю, в голове помутнело. Пал я на нее, схватил голыми руками и зубами разорвал, и тогда вдруг вспомнил я Марьюшку, сынишку своего Ванюшу, золотую головушку, в сердце все вскипело, плохо мне сделалось, отдышаться не мог. Что же это я ушел, бросил свою Марьюшку без похорон? Сколько я это здесь дней бегаю, похоронили, видно, без меня ее. Пойду, думаю, расспрошу Степаненку, где жену-то мою, Марьюшку, закопали, красавицу мою, на могилку хоть посмотреть. Встал я, глянул на себя-вижу: оборван весь: ноги голые, да черные, в грязи. Вшей на мне не оберешь, волосы длинные, лохматые, седые, борода седая, колпак на голове высокий, а с боку горлянка желтая висит.

Ничего не пойму! — Пошел в кишлак, он недалеко виднелся, а там все ребятишки кричат: Карим-дивана. Карим-башара, Карим-джины, кто как. Что-ж это такое, думаю, невозможное вышло, господи! Что со мною, кто это меня нищим обрядил, кто надсмеялся? Подошел к чайхане, спрашиваю, как в Нусха-кишлак пройти, где отряд стоит. Смеется чайханщик:

— Не беспокойся, — говорит, — Карим-дивана. Отряд на месте стоит. Как найдешь Нусха-кишлак, так и солдат там увидишь. Вот пиалу чаю выпей.

Оттолкнул я его с пиалой, пошел к другому — все как сговорились, смеются — Карим, говорят, новое что-то выдумывает. Свой кишлак да солдат разыскивает. — Обезумел я тогда, как зверь сделался, в голове помутнело, бросился бежать из кишлака. Бежал без устали, ноги сами несли, принесли вот сюда, видно здесь я и жил. Нашел здесь, в Кубра, вот эту лампу, посмотрелся в нее и испугался — вчера еще совсем молодой я был, а здесь — старик смотрит. Всю ночь не спал, все думал, что случилось со мною, как это так я стариком, не поживши, стал? Утром встал, почистился как мог, вымыл ноги, бросил колпак и горлянку, что у пояса была, и пошел в Нусха-кишлак свою роту отыскивать. Только зря ходил, не нашел; сначала смеялись все, когда дорогу спрашивал, а потом встретил дивану одного, такого же как я. Посмеялся он надо мной; не смеши, — говорит, — Карим, народ. Ведь Нусха-кишлак давно уж песками занесло и народ разбежался оттуда, и солдаты теперь в городе стоят. — Пошел я тогда по большой дороге к главной квартире, где лагерь был. Весь народ дорогой с лаской встречал, никто без хлеба не отпускал. Каждый норовил у себя ночевать оставить, а у меня в душе не то: дай, думаю, до своих добраться, чтож это, господи!

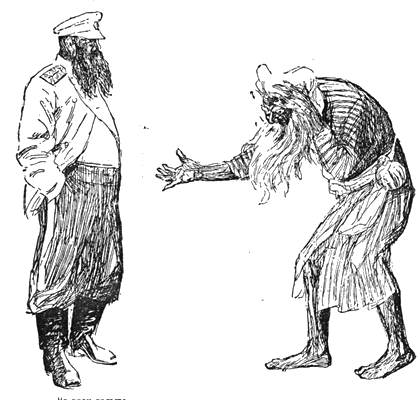

Дошел я до лагеря — вижу — город, а не лагерь, не укрепление. Дома… Все как следует. Вовсе закружилось в моей голове; креплюсь, не упасть бы, не закричать на вес мир, дойти до конца. Остановился у края города, где базар был; напоили меня, накормили, одеяло дали поспать, указали как к генералу пройти. Генерал на краю города, недалеко жил. Пошел я к нему — не пустил меня переводчик. Заговорил я по-русски и сказал, что важное имею слово к генералу. Пропустили меня к нему. Не ходи дальше порога, — закричал генерал, — что тебе нужно? Объясняю ему по-русски, слова насилу подбираю: так мол и так, ваше превосходительство, имею честь явиться, фельдшер баталиона такого-то, фамилия такая-то. Стоял в Нусха-кишлак, прошу роту указать, куда вернуться. Засмеялся генерал, даже свистнул: баталион этот здесь еще при завоевании стоял, тридцать лет назад. — Ты, говорит, старик что-то врешь.

Долго я ему рассказывал про поход, про Нусха-кишлак, про жену, да сынишку, про змея проклятого. Все начисто выложил, Ни словом не перебил меня генерал, все слушал, только в конце спросил, как звали полковника батальона и закричал адьютанту навести справки обо мне, а мне велел притти через неделю.