Факт-карты для бизнеса. Инструменты мышления

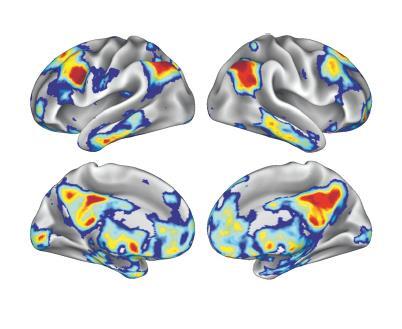

Рисунок 5

Активность «высококреативного мозга»

Коме того, в «высококреативных мозгах» была выявлена глубокая связь фронтальных и теменных отделов коры. Интересно, что теменная кора отвечает за создание нашим мозгом объёмных карт реальности, а фронтальные отделы — за оценку возможных вариантов решения проблем (то есть за маршруты, которые мозг на этих картах прокладывает).

Дальше эти результаты сравнили с показателями «низко креативных мозгов» при выполнении испытуемыми тех же самых заданий. Сразу отмечу, что «низкокреативными» в данном исследовании назывались врачи, юристы и управленцы — то есть образованные и в целом успешные американцы.

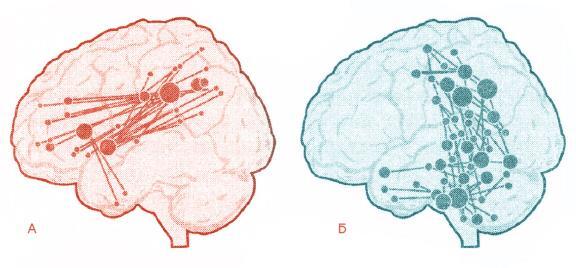

Оказалось, их мозг при решении тех же самых задач включал совершенно другие структуры из 25 самых активных участков мозга (рис. 6):

♦ восемь находились в подкорке, включая ствол мозга;

♦ четыре — в мозжечке, ответственном за двигательные автоматизмы;

♦ и только пять — в дефолт-системе мозга.

Рисунок 6

Активность нервных центров в «высококреативном мозге» (А) и «низкокреативном мозге» (Б)

Таким образом, было показано, что максимальная креативность связана с высокой переключаемостью между «блуждающей» частью мозга (дефолт-системой) и двумя другими сетями — СВЗ и ЦИС.

Не остановившись на этом, исследователи создали искусственный интеллект, который обучился выявлять соответствующие паттерны нейронной активности. В результате проверки этим алгоритмом сотен других «мозгов», находившихся в базе исследователей, удалось с точностью сказать, какие из снимков принадлежат более креативным людям, а какие — нет.

В целом логика попеременной работы базовых нейронных сетей понятна:

♦ сеть выявления значимости помогает нам выявить актуальную задачу в окружающей нас действительности;

♦ далее она запрашивает две другие сети — дефолт-систему и центральную исполнительную сеть — на предмет информации и решений, которые они могут предложить;

♦ если действие не требует специальной интеллектуальной проработки, то задачу принимается решать ЦИС, подавляя активность ДСМ;

♦ если задача нетривиальная, то ЦИС оценивает её в качестве таковой и передаёт задачу в ДСМ — мол, тут надо покумекать, пораскинуть мозгами, сразу не разберёшься;

♦ дефолт-системе требуется время, чтобы загрузить необходимую информацию и просчитать её; именно в этот момент мы можем принять решение, что времени у нас на это нет, и отложить данную задачу.

Так в нашей дефолт-системе и накапливаются долги, которые превращаются затем в мучительную «умственную жвачку»: мы не додумали сложную мысль до конца — не реконструировали ситуацию настолько, чтобы увидеть решение и передать его центральной исполнительной сети в реализацию, и вот «повисают хвосты».

В психологии этот феномен получил название «незавершённого гештальта», а проще — «незавершённой ситуации». То есть мы озадачились, какая-то наша базовая потребность была потревожена (за что отвечает СИЗ), но решения в ДСМ не нашлось, и мозг не смог эту задачу схлопнуть с помощью ЦИС (рис. 7).