Факт-карты для бизнеса. Инструменты мышления

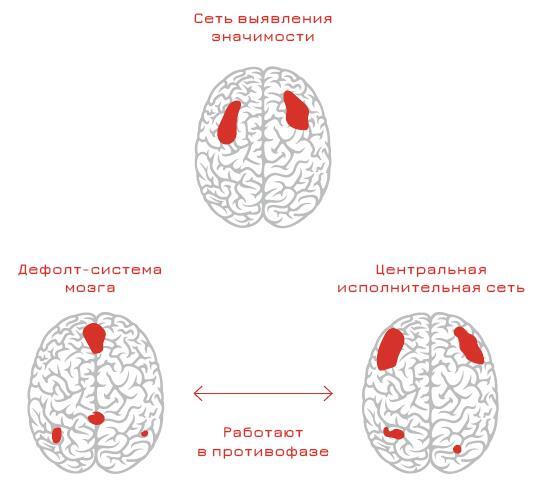

Рисунок 7

Схематичное изображение отношений между тремя базовыми нейронными сетями

Возможно, вы смотрели фильмы с так называемым «открытым финалом». Это когда вам всю историю вроде бы рассказали, но остановили в месте, когда ещё сохраняется вариативность исходов, и вы не понимаете, чем всё кончилось «на самом деле».

Такие фильмы, как правило, относятся к авторскому кино и лучше остаются в памяти именно потому, что гештальт не завершился, история не подошла к логическому концу, и центральной исполнительной сети непонятно, какое ей мнение составить об увиденном.

Этот же ход используется в сериалах, где конец каждой серии или даже целого сезона — это всегда загадка: «Что будет дальше?» Возникающий в таком случае незавершённый гештальт заставляет человека включать следующую серию или ждать новый сезон.

Однако же, как только сценаристы «закроют» историю, вы с лёгкостью её отпустите. Возможно, уже на следующей день не будете помнить, что это было за кино или какой сериал. Но пока история в разгаре, вы «купите» её продолжение, а на это и расчёт.

Бывали случаи, что в сериалах отменялись следующие сезоны из-за низкого количества просмотров, после чего немногочисленные, но воинственные фанаты сериала заваливали вещателя письмами с требованиями рассказать конец истории. Ради этого иногда даже снимают специальную серию с развязкой сюжетных линий — только бы публика успокоилась.

Наконец, этот же феномен «незавершённого гештальта» используется в ряде продуктов и рекламных кампаний, созданных по принципу «собери всю серию». Один из самых успешных кейсов — «прилипалы», которых выдавали клиентам в сети супермаркетов «Дикси» (рис. 8).

Рисунок 8

«Прилипалы», вызвавшие невероятный ажиотаж среди клиентов супермаркета

Уже за первые две недели кампании с этими копеечными и весьма странными игрушками средний чек в магазинах вырос почти в полтора раза — с 350 до 500 рублей. И неудивительно, поскольку за каждые 500 рублей покупателю выдавали по одному «прилипале». Вот такие они — «незавершённые гештальты»[4].

У обычных людей базовые нейронные сети работают попеременно, а зачастую — как прямые антагонисты: когда одна из сетей берёт верх, конкурирующая сеть подавляется.

У людей креативных, имеющих большой опыт решения сложных задач, эти сети, напротив, способны работать почти одновременно.

Так что если для большинства из нас, чтобы сохранить нашу активность и вовлечённость, нужно придумывать подобные прилипчивые «игры», эксплуатирующие обсессивно-компульсивную природу мозга, то творческие люди справляются с этой задачей сами по себе.

Судя по всему, особенность креативного мозга — в своеобразной взаимной подзаводке базовых нейронных сетей. Такой мозг можно сравнить с умелым жонглёром: базовые сети натренированы у него постоянно передавать друг другу множество интеллектуальных объектов, что позволяет им всем сохранять активное рабочее состояние.

По сути, при каждой такой «передаче» возникает своего рода дополнительная интеллектуальная стоимость вашей идеи:

♦ новые ассоциативные связи, которые возникают благодаря работе ДСМ;

♦ оценочные суждения, которые производит ЦИС;

♦ соотнесение результатов с различными аспектами реальности, за что отвечает СВЗ.

Давайте попытаемся это себе представить. Допустим, вы работаете над созданием какого-то нового продукта, и вам необходимо учесть огромное количество факторов: