Загадка падающей кошки и фундаментальная физика

Мышцы, на которые она [децеребральная ригидность] преимущественно действует, — это те мышцы, которые в этом состоянии противодействуют силе тяжести. При стоянии, ходьбе, беге конечности подогнулись бы под весом тела, если бы не сокращение разгибателей бедра, колена, лодыжки, плеча, локтя; голова повисла бы, если бы не разгибатели шеи; хвост и нижняя челюсть упали бы, если бы не поднимающие их мышцы. Все эти мышцы противостоят действию силы [тяготения], которая постоянно грозит нарушить естественную позу. Сила эта действует непрерывно, и мышцы тоже демонстрируют непрерывное действие, тонус{15}.

Шеррингтон предполагает, что ригидность всегда «включена» и активно подавляется корой головного мозга потому, что в ней задействованы именно те мышцы, которые позволяют животному сохранять правильную позу под действием силы тяжести. С точки зрения выживания все это очень логично: способность животного охотиться или убегать от хищников зависит от его способности двигаться стоя, так что мышцы, поддерживающие тело в таком положении, должны быть активны все время по умолчанию. Шеррингтон говорит, что нервные пути, выполняющие эту эволюционную задачу и обеспечивающие антигравитационные рефлексы, и должны быть источником децеребральной ригидности.

Поскольку можно предположить, что кошачий рефлекс переворачивания в правильное положение — это тоже рефлекс противодействия гравитации, хотя и совершенно иной природы, Мюллер и Вид решили исследовать данный рефлекс не только для того, чтобы проверить гипотезу Шеррингтона, но и для того, чтобы разобраться в неврологическом механизме кошачьего рефлекса. В ходе их экспериментов не проводилась высокоскоростная съемка; их не интересовали конкретные движения, которые делает кошка в процессе переворачивания, они стремились выделить способ, посредством которого нервная система инициирует эти движения.

Ученые обнаружили — и в этом, возможно, нет ничего удивительного, — что децеребрированная кошка совершенно не проявляет рефлекса переворачивания; это позволяет предположить, что для переворачивания в воздухе в правильное положение необходима не только высшая функция мозга, но даже сознание. Следовательно, это сложная рефлекторная дуга, а сам рефлекс больше напоминает болевой рефлекс отдергивания, чем коленный рефлекс.

Еще важнее, что Мюллер и Вид попытались разобраться в том, при помощи каких

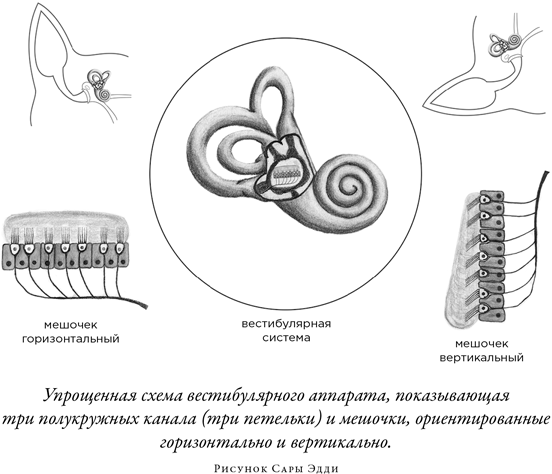

Каждое ухо содержит в себе три заполненных жидкостью полукружных канала, расположенных в перпендикулярных плоскостях. Эти три канала позволяют нам ощутить вращательное движение в трех перпендикулярных направлениях, а именно, если воспользоваться авиационными терминами, по тангажу (падение вперед), рысканью (вращение вокруг оси позвоночника) и крену (падение вбок). Вращение головы заставляет жидкость в каналах двигаться (течь), возбуждая крохотные волоски, которые посылают сигналы в мозг, указывая на движение. С полукружными каналами соседствуют отолиты, которые также различают линейное ускорение через движение волосков. Отолиты, в свою очередь, можно подразделить на утрикулюс (овальный мешочек), ориентированный горизонтально и распознающий боковое ускорение и ускорение вперед-назад, и саккулюс (круглый мешочек), ориентированный вертикально и распознающий ускорение вверх-вниз.

Мюллер и Вид стремились определить относительные роли вестибулярного аппарата и зрительной системы в рефлекторном переворачивании кошек. Посредством экспериментов они выяснили, что кошка с завязанными глазами способна перевернуться и приземлиться в правильном положении; может это сделать и кошка с поврежденным вестибулярным аппаратом, но действующим зрением. Кошка с завязанными глазами и поврежденной вестибулярной системой не будет даже пытаться перевернуться в воздухе. Эти наблюдения указывали, что рефлекс переворачивания при определении правильной ориентации для приземления опирается либо на зрение, либо на чувство равновесия.

Задним числом можно сказать: поразительно, что кошка с завязанными глазами способна правильно перевернуться в воздухе. Как мы уже отмечали, согласно счастливейшей мысли Эйнштейна, падающая кошка не чувствует ускорения — ее вестибулярный аппарат неактивен, и зрение тоже не может ей подсказать, с какой стороны низ. Как же получается, что кошка приземляется на лапы в правильном положении? Физиологи начала XX в. не думали об общей теории относительности Эйнштейна, и ответ на этот вопрос пришел к ученым много позже.

Хотя Мюллер и Вид сделали несколько важных наблюдений по поводу неврологической базы кошачьего рефлекса, они нимало не продвинулись к подтверждению гипотезы Шеррингтона об антигравитации. Их заключение было таким: «Зафиксированные здесь результаты, разумеется, не предлагают никаких доказательств ни за, ни против гипотезы о том, что мышечные реакции при децеребральной ригидности являются результатом попытки организма противостоять тяготению».

Этот же вопрос приблизительно в одно время с Мюллером и Видом рассматривал немецкий исследователь Рудольф Магнус (1873–1927){16}. Магнус получил образование в Гейдельберге, которое привело его к продуктивной карьере в области фармакологии; в физиологическое же исследование рефлекторных действий он оказался втянут позже, после того как прочел классический текст Шеррингтона. В конечном итоге Магнус встретился с Шеррингтоном на VII Международном конгрессе физиологов в Гейдельберге в 1907 г., а в 1908 г. провел с ним рождественские каникулы, чтобы изучить, как положение тела животного влияет на его рефлексы. В частности, Магнуса интересовала роль рефлекторного действия в поддержании положения тела. Если воспользоваться терминологией Шеррингтона, то Магнус хотел понять, как животное поддерживает свою позу и противодействует гравитации в положении стоя при повороте и при ходьбе.

Эта работа захватила Магнуса и стала его основным занятием на следующие 15 лет. Ее вершиной явились вышедший в 1924 г. классический текст на эту тему под названием «Положение тела» (Körperstellung) и лекция о положении тела животного, которую он прочел перед Королевским обществом Лондона в 1925 г. Чтобы разобраться в том, какие именно рефлексы интересовали Магнуса, нам лучше всего показать здесь тот список, который приводит он сам.

1. Рефлекторное стояние. Чтобы нести вес тела под действием силы тяжести, необходимо, чтобы определенный набор мышц, «мышцы стояния», сохранял бы под действием рефлекса определенную степень остаточного тонуса, не давая таким образом телу упасть на землю.

2. Нормальное распределение тонуса. У живого животного не только эти мышцы обладают тонусом, но и другие мышцы тела, в особенности их антагонисты, то есть сгибатели. Между этими двумя наборами мышц существует определенный баланс тонуса, так что ни один из них не получает тонуса слишком много или слишком мало.

3. Поза. Положение различных частей тела должно гармонировать между собой; если одна часть тела смещается, остальные тоже меняют положение так, чтобы в результате каждого начального смещения возникали различные хорошо сбалансированные позы.

4. Функция выпрямления. Если в результате собственных активных действий или действия какой-то внешней силы тело животного выводится из обычной позы покоя, то в дело вступает серия рефлексов, при помощи которых тело вновь принимает нормальную позу{17}.

«Функция выпрямления» в исследовании Магнуса относилась первоначально к тем рефлексам, которые поддерживают стоячую позу животного, а не к кошачьему рефлексу переворачивания в воздухе, хотя Магнус быстро связал одно и другое. В этом исследовании ему помогал Адриан де Клейн — голландский исследователь, поступивший помощником в лабораторию Магнуса в 1912 г., и Г. Г. Й. Радемакер — голландский хирург, присоединившийся к коллективу исследователей много позже. В 1922 г. ключевым результатом их исследования стало открытие того, что мы сегодня называем

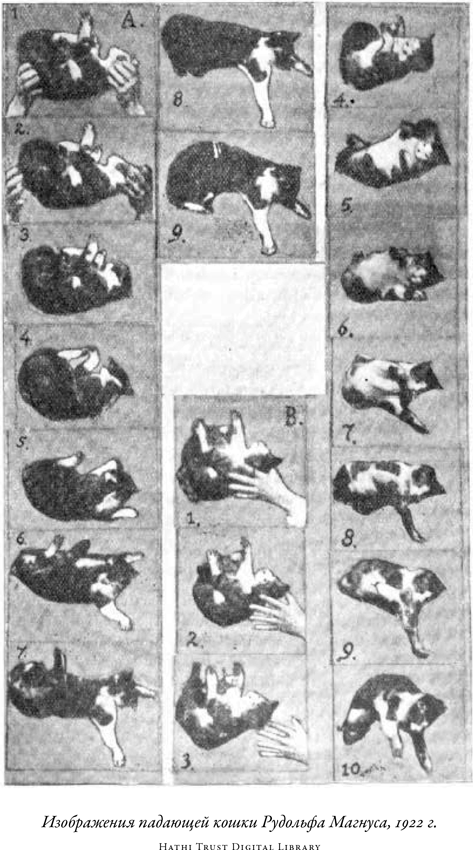

Исследование шейных рефлексов Магнус проводил в основном на кошках, так что в качестве следующего естественного шага он попытался разобраться, не играют ли эти самые шейные рефлексы какую-либо роль в запуске рефлекса переворачивания у кошки в свободном падении. Магнус опубликовал исследования на эту тему в 1922 г. в статье под заголовком «Как падающая кошка переворачивается в воздухе»{18}.

Для проверки своей гипотезы Магнусу потребовались собственные высокоскоростные фотографии падающей кошки. Магнус, хотя и слышал о работе Марея, первоначально не имел доступа к его изображениям, поэтому в конечном итоге он начал делать фотографии сам. Ученый использовал для этого систему камер, приобретенную у Генриха Эрнеманна — антрепренера, который еще в 1904 г. начал производить кинокамеры для любителей; технология кинопроизводства полным ходом двигалась к коммерциализации. Опубликованные Магнусом изображения показаны на рисунке.

В статье Магнус описывает процесс работы шейного рефлекса:

Согласно сказанному, реакция в свободном падении связана с лабиринтом головы, посредством которого голова отворачивается от нормального положения. После поворота возникает шейный рефлекс, посредством которого тело поворачивается вслед за головой, сначала грудной клеткой, затем тазом. Таким образом, происходит чрезвычайно быстрое винтовое движение животного, которое начинается с головы.