Загадка падающей кошки и фундаментальная физика

• размер движущихся объектов вдоль направления движения сжимается;

• время и пространство в каком-то смысле неразделимы и образуют четырехмерное единство, известное как

За столетие, прошедшее после Эйнштейновых публикаций, все странные предсказания специальной теории относительности были подтверждены в ходе множества самых разных экспериментов.

Теория относительности, возможно, кажется вам очень далекой от нашего разговора о падающей кошке. Но следующий проект Эйнштейна окажется прочно связанным с нашей задачей. Почти сразу же после успеха специальной теории относительности Эйнштейн начал размышлять над самым большим ее ограничением — условием, согласно которому законы физики должны быть одинаковыми только для наблюдателей, движущихся с постоянными скоростями. Формально движение с постоянной скоростью, то есть движение, соответствующее закону инерции Ньютона, называется

В 1907 г. Эйнштейн все еще работал в патентном бюро; его слава пока не способствовала научной карьере. Однажды, когда он, по обыкновению, размышлял над проблемой неинерциального движения, ему в голову пришла, как он считал, «счастливейшая в жизни мысль».

Так же, как в случае, когда электрическое поле порождается электромагнитной индукцией, гравитационное поле сходным образом имеет лишь относительное существование. Так, для наблюдателя в свободном падении с крыши дома не существует, во время его падения, никакого гравитационного поля — по крайней мере в непосредственной близости от него. Если этот наблюдатель отпускает какие-то объекты, они остаются, относительно него, в состоянии покоя или в состоянии равномерного движения, независимо от их конкретной химической или физической природы. Наблюдатель, таким образом, может оправданно считать свое состояние состоянием «покоя»{2}.

Представляя себе объект, падающий под действием силы тяжести, мы, как правило, думаем о тяготении как о силе, которая тянет это тело. Эйнштейн, однако, понял, что такая картина неверна: человек или объект — или кошка — в свободном падении под действием силы тяжести

Эйнштейн почти сразу же после того, как в его голову пришла счастливейшая в жизни мысль, заложил фундамент для новой релятивистской теории, которая включает в себя и гравитацию тоже: он ввел

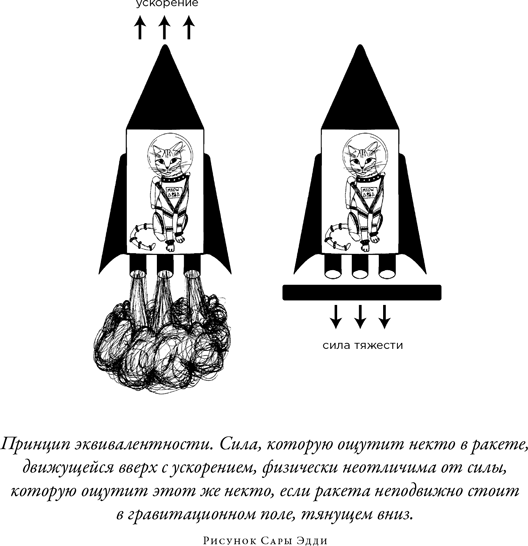

Ускоренное движение физически неотличимо от нахождения в равномерном гравитационном поле.

Чтобы понять стоящую за этим принципом идею, представим себе человека в замкнутом космическом корабле без иллюминаторов. Подобно людям в Галилеевом корабле, этот человек никак не может видеть движение. Если корабль стоит на поверхности земли, его пассажир будет ощущать, как его тянет вниз гравитационное поле. Если тот же корабль находится в пространстве, вдали от любых гравитационных тел, и ускоряется, этот человек также будет ощущать некую силу, которая тянет его вниз. Эта направленная вниз сила — инерциальное сопротивление тела ускорению. Эйнштейн утверждал, что не существует таких экспериментов, при помощи которых человек в корабле мог бы определить, в какой ситуации он находится, — они физически эквивалентны. Этот эффект испытывал на себе всякий, кому случалось ездить в лифте: когда лифт движется вверх с ускорением, человек в нем чувствует себя тяжелее. Когда же лифт замедляется вблизи верхней точки, этот же человек чувствует себя легче.

Это было глубокое прозрение, проникновение в природу ускорения и гравитации, но превращение его в строгую математическую и физическую теорию потребовало от Эйнштейна почти десятилетия кропотливой работы наряду со значительной помощью со стороны математиков. Наконец в ноябре 1915 г. он представил математическую основу того, что позже получило название

В контексте этой новой теории любой объект, движущийся по кратчайшему пути сквозь пространство-время (не важно, является ли этот путь прямо- или криволинейным), не испытывает на себе действия каких-либо сил, он невесом, а его движение может рассматриваться как инерциальное. Вес, который мы испытываем на поверхности земли, можно интерпретировать как следствие того факта, что нам не дают двигаться по этому кратчайшему пути, которым было бы свободное падение по направлению к центру Земли. Поэтому счастливейшая мысль Эйнштейна легко интерпретируется в контексте Вселенной искривленного пространства и времени.

Это опять приводит нас в конечном итоге к вопросу о падающих кошках. Когда кошку роняют, она находится в состоянии свободного падения и рефлексивно переворачивается в правильное положение. Однако, согласно рассуждениям Эйнштейна, кошка в свободном падении будет совершенно невесома и не будет испытывать на себе действие какой-либо силы ни в одном из направлений — так откуда же она знает, в какую сторону и на сколько переворачиваться, чтобы приземлиться в правильном положении? Этот вопрос приобрел для физиологов важное значение в начале XX в., и именно он со временем заставил их обратиться к глубокой теории Эйнштейна.

Физиологические труды Этьен-Жюля Марея касались в первую очередь движений, которые делает животное для достижения какой-либо конкретной цели. Он занимался, к примеру, такими вопросами: как двигается кошка, когда ей надо перевернуться? Как птица машет крыльями, чтобы лететь? Однако не менее важным и интересным для исследователей был вопрос о том, как мозг животного управляет мышцами тела, чтобы получить эти эффекты, и как он координирует их работу.

Нейробиология — наука о том, как функционируют мозг и нервная система, — получила резкое ускорение в XIX в. параллельно с развитием физиологических исследований Марея и других ученых в сотрудничестве с ними. К несчастью для существ, подвергавшихся исследованию, для значительной части нейробиологических исследований антививисекционистская позиция Марея оказалась неприемлемой. В то время единственным способом определить функцию различных частей нервной системы было выборочное повреждение этих частей и проверка эффекта подобных действий на животных. Этот подход, как ни печально, продолжился и в нейробиологических исследованиях поведения переворачивающейся кошки.

Кошка способна выправить положение своего тела в свободном падении за долю секунды; скорость реакции ясно показывает, что это действие представляет собой, по крайней мере отчасти, рефлексивную реакцию. Под «рефлексом» обычно понимают невольную реакцию живых существ на внешние раздражители; общеизвестный пример — коленный рефлекс, который врач проверяет, постукивая резиновым молоточком чуть ниже коленной чашечки пациента, в результате чего нога самопроизвольно дергается. Проследив деятельность длинного ряда исследователей, занимавшихся изучением рефлексов, можно увидеть, как их работа неуклонно вела к падающей кошке.

Можно считать, что исследование рефлексов началось с Рене Декарта (1596–1650), который, как мы уже видели, будто бы выбрасывал кошек из окон. Если он и правда проводил когда-либо такой опыт, то целью его, вероятно, было доказать, что животные — бездушные машины, которые напрямую переводят внешние раздражители в моторные действия, то есть он пытался продемонстрировать, что поведение животных представляет собой просто набор автоматических реакций. В своих исследованиях Декарт защищал идею

Происхождение же самого термина «рефлекс» можно проследить до Томаса Уиллиса (1621–1675), оксфордского профессора и члена-основателя того, что позже стало Королевским обществом Лондона. В 1664 г. Уиллис опубликовал важную работу о функции мозга, озаглавленную «Анатомия мозга» (Cerebri anatome). В ней ученый рассуждает о том, что сенсорные сигналы, такие как вид и звук, направляются к церебральной коре мозга, в результате чего возникают сознательное восприятие и память. Однако он считал, что некоторые из этих входных сигналов «отражаются» (рефлексируются) обратно к мышцам через мозжечок, что порождает автоматические движения, или «отражения», «рефлексы».

Уиллис, будучи английским врачом, провел бесчисленное множество вскрытий, что позволило ему прояснить в значительной степени анатомию мозга. Он выяснил, что в структуре мозга можно выделить три основных компонента:

Поначалу прогресс в исследовании рефлексов шел медленно. На протяжении более чем столетия исследователи вслед за Уиллисом считали именно головной мозг центром рефлекторных действий, а спинной мозг всего лишь средством передачи информации (по существу, набором проводов) от органов чувств к мозгу. Ошибочность этой точки зрения доказал шотландский физик Роберт Уитт (1714–1766), который показал в 1765 г., что безголовая лягушка может тем не менее рефлекторно реагировать на внешние раздражители. Наблюдения Уитта указывали на то, что многие рефлекторные реакции можно связать с конкретными сегментами спинного мозга: разные рефлексы контролируются из разных частей этого мозга. В качестве непосредственного результата работ Уитта ученые сделали вывод о том, что сознательные действия управляются головным мозгом, а рефлекторные действия — спинным.