Загадка падающей кошки и фундаментальная физика

Говоря коротко, Магнус представил себе, что ускорение «лабиринта» (еще одно название для области расположения вестибулярной системы) заставляет кошку начать поворот головы. Этот поворот головы запускает шейный рефлекс Магнуса — де Клейна, который вынуждает остальное тело следовать за головой в повороте, более или менее заставляя кошку целиком закручиваться в штопор, пока ее тело не окажется в правильном положении.

Магнус не был физиком, и мы увидим, что его объяснение данного рефлекса противоречит не одному, а двум различным физическим принципам: принципу эквивалентности и закону сохранения момента импульса. Доказать это предстояло лишь десятилетие спустя, но в результате последовавших испытаний удалось распознать недооцененное ранее, но принципиально важное движение, которое использует кошка для переворачивания в падении.

Это новое исследование опубликовал в 1935 г. бывший лабораторный помощник Магнуса Гейсбертус Годефридус Йоханнес Радемакер совместно с коллегой Й. В. Г. тер Брааком, работавшим в то время в Лаборатории физиологии учреждения, которое сегодня мы знаем как Лейденский университет{19}. В свое время Радемакер начинал карьеру хирургом; врачебный диплом он получил в 1912 г., а с 1915 г. пять лет практиковал в Индонезии. Интенсивная нагрузка и опустошающее действие тропических болезней не прошли для него даром, и после возвращения в Нидерланды он предпочел сменить род занятий. Работа в лаборатории Магнуса и физиологические исследования прекрасно ему подошли. Он изучал неврологические аспекты мышечного тонуса у кошек и кроликов, а в докторской диссертации осветил роль

Несмотря на работу в тесном контакте с Магнусом, Радемакера, судя по всему, беспокоила предложенная его покойным начальником интерпретация кошачьего рефлекса переворачивания. Его совместная с тер Брааком статья начинается непосредственно с критики:

Лабиринтоподобные рефлексы срабатывают, когда голова, а вместе с ней и лабиринты находятся не в «нормальном положении». Они запускаются изменениями в положении лабиринтов по отношению к гравитации. При этих позиционных изменениях гравитация вызывает изменения в лабиринтах, которые продолжаются и в новом положении тоже благодаря гравитационной силе. Эти изменения запускают лабиринтные реакции (лабиринтные рефлексы), которые возвращают голову в «нормальное положение».

В свободном падении, однако, влияние гравитации мгновенно прекращается. Таким образом, животное возвращает голову в «нормальное положение» во время свободного падения, хотя влияние гравитации, запускающее лабиринтные рефлексы, при этом отсутствует.

Здесь авторы косвенным образом ссылаются на принцип эквивалентности Эйнштейна. Они говорят, что объяснение Магнуса противоречит этому физическому закону. В свободном падении, согласно общей теории относительности, вестибулярная система вообще не испытывает влияния силы тяготения; поскольку рефлекс выправления положения головы запускается тем, что голова отклоняется от нормального положения

Радемакер и тер Браак пошли еще дальше, чтобы доказать это:

Кошка также переворачивается в воздухе, когда ее бросают вниз быстро, так что она движется вниз с бóльшим начальным ускорением, чем бывает в свободном падении. При этих обстоятельствах в начале движения влияние тяготения на лабиринты не только компенсируется, но даже заменяется противоположно направленной силой. Тем не менее даже тогда кошка переворачивается, и направление вращения при этом не меняется.

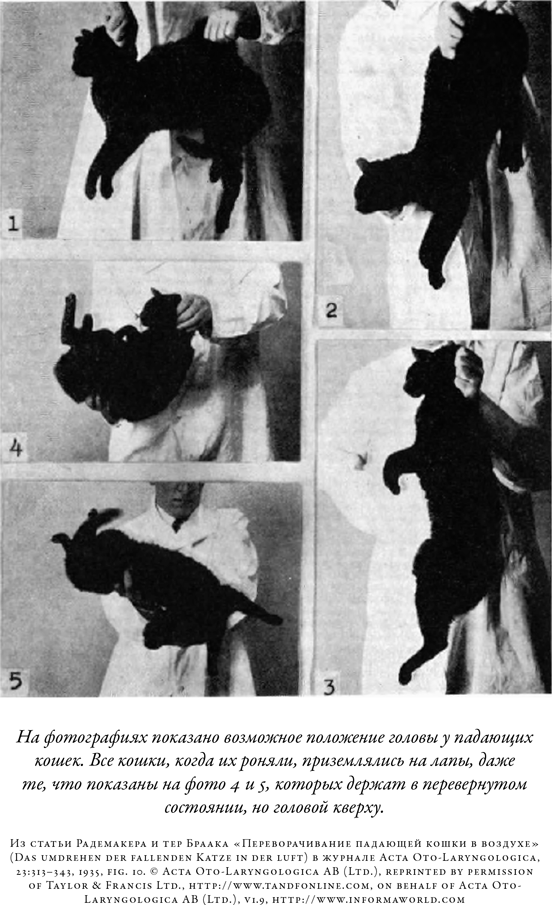

Есть еще один аргумент в пользу того, что одно только положение головы не может быть решающим фактором в том, как или почему кошка переворачивается: Радемакер и тер Браак показали, что можно держать кошку перевернутой так, что голова ее при этом будет находиться в правильном положении. Если бы рефлекс переворачивания запускался тем, что ее голова падает в перевернутом состоянии, то в этом случае он не срабатывал бы вовсе. Выяснилось, однако, что кошка переворачивается в правильное положение и приземляется на лапы вне зависимости от того, в каком положении находилась изначально ее голова.

Исследователи не сбрасывали со счетов влияние вестибулярного аппарата в этой ситуации, они лишь утверждали, что запуск рефлекса падающей кошки должен происходить принципиально иначе по сравнению с тем рефлексом, который заставляет выпрямляться отклоненную голову.

Из этих наблюдений можно увидеть, что переворачивание в свободном падении не может происходить благодаря гравитационным лабиринтным рефлексам. Вообще, поворот тела в воздухе определяется лабиринтами. Таким образом, должен существовать какой-то второй тип лабиринтного рефлекса, не вызываемый гравитацией, но основанный на возбуждении лабиринтов в результате движения при падении.

Разумно предположить, таким образом, что интересующий нас рефлекс запускает ощущение

Продолжая критику, Радемакер и тер Браак указали и второй момент, в котором объяснение Магнуса не согласуется с известными законами физики. Они обратили внимание, что физический механизм, которому Магнус приписывал переворачивание кошки, — закручивание тела кошки штопором по всей длине, от головы до хвоста, — нарушает закон сохранения момента импульса. В модели Магнуса все части кошки по очереди закручиваются в одном и том же направлении. Но если голова кошки поворачивается вправо, то для сохранения момента импульса тело ее должно повернуться, наоборот, влево; если тело затем поворачивается вправо, то голова должна уравновесить это движение поворотом влево. В конечном итоге кошка не должна приобрести какого-либо суммарного вращения.

Объяснение переворачивания кошки с подтягиванием и вытягиванием ног, данное Мареем и Гийю, два голландских автора также нашли неудовлетворительным. Чтобы кошка могла полностью перевернуться таким способом всего за два такта, она должна была бы, чтобы уравновесить поворот туловища, повернуть голову

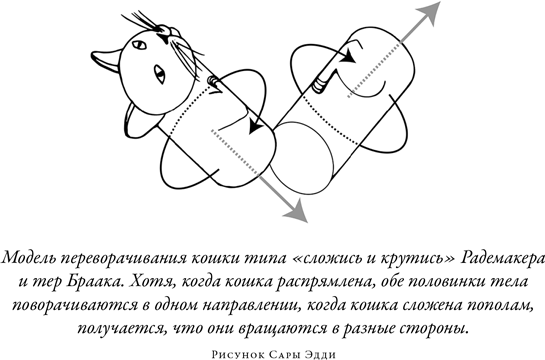

Многие считают, что критика существующей гипотезы — самая простая часть науки; предложить новую гипотезу намного сложнее. К счастью, Радемакеру и тер Брааку под силу было это сделать. Они предложили механизм кошачьего переворачивания, который сегодня известен как модель типа «сложись и крутись». Они первыми заметили, что все модели переворачивающейся кошки до сих пор строились исходя из предположения, что во время этого движения кошка держит спину прямой, хотя фотографические свидетельства ясно показывают, что все обстоит иначе. Представив для простоты, что тело кошки состоит из двух цилиндров, способных сгибаться и закручиваться в поясе, они отметили, что чем сильнее сгибается кошка, тем более противоположно направленными выглядят нижняя и верхняя части ее тела. Эта идея продемонстрирована здесь на одной из иллюстраций. Если обозначить серыми стрелками направления моментов импульса двух частей тела кошки, то можно увидеть, что у полностью согнутой кошки моменты импульса верхней и нижней секций тела компенсируют друг друга. Таким образом, получается, что кошка способна вращаться при нулевом суммарном моменте импульса.

Простейший способ понять, как это работает, — представить себе перевернутую вниз головой кошку с выпрямленным телом. Затем кошка сгибает тело в поясе, превращая его в два параллельных цилиндра; макушка головы ее при этом обращена наружу. Далее кошка прокручивает свое тело на 180°. Поскольку суммарный момент импульса ее равен нулю, в целом положение кошачьего тела в пространстве и его ориентация не меняются, но макушка головы животного теперь обращена внутрь. Когда кошка вновь выпрямляет спину, она оказывается правым боком кверху. Ни одна кошка не может проворачиваться в сложенном пополам положении, но, если ее тело сложено не так сильно, она может посильнее провернуть его и скомпенсировать таким образом любое возникающее контрвращение.

Эта модель физически отличается от модели типа «подожмись и поворачивайся». В модели

В подтверждение своей гипотезы авторы представили математические результаты, а также неожиданно забавную «сосисочную» иллюстрацию, на которой показано, как разные группы мышц могли бы работать для достижения желаемого эффекта. Этот рисунок, который вы можете здесь видеть, предполагает, как ни странно, что кошка начинает падение с выгнутым животом, хотя фотографические свидетельства показывают, что начинает она, наоборот, с выгнутой спиной и втянутым животом.

В последние годы алгоритм «сложись и крутись» считается важнейшей частью вращения кошки в процессе ее переворачивания в воздухе в правильное положение. Оглядываясь назад на некоторые из старых фотосерий, таких как боковая съемка падающей кошки Марея в главе 4, мы легко замечаем на них именно это движение. В боковой серии Марея шестое изображение справа в верхнем ряду довольно четко показывает кошку в середине движения, как в части B «сосисочной» иллюстрации Радемакера и тер Браака. Фотографии бесхвостой кошки Фредриксона, сделанные в 1989 г. (см. главу 6), демонстрируют эту позицию в верхнем ряду на кадрах 3 и 4, считая слева. Это же движение можно видеть на некоторых собственных фотографиях Радемакера и тер Браака, к примеру на кадрах 2 и 3 размещенной здесь иллюстрации № 7 из их статьи.