Последнее объятие Мамы

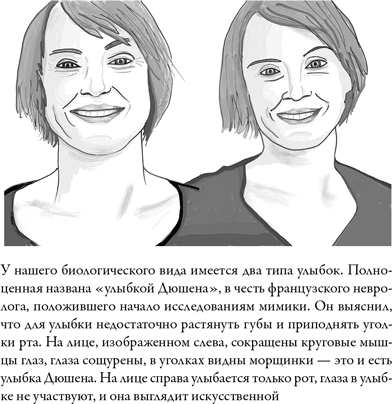

Так оно все и есть. Бывают улыбки нарочитые, не более чем условный знак для всего остального мира, – в интернете их полным-полно на фотографиях политиков или звезд и на миллионах селфи. А бывают другие, порождаемые определенным внутренним состоянием и отражающие искреннюю радость, наслаждение, симпатию. Такую улыбку подделать гораздо труднее.

Казалось бы, всем ясно, что в основном на лице у нас отражаются подлинные чувства, но даже эта простая мысль когда-то была спорной. Ученые горячо протестовали против используемого Дарвином термина «выражение», считая его слишком откровенным, подразумевающим, что лицо выдает наши потаенные переживания. И хотя психология буквально значит «наука о душе» (psyche по-гречески – «душа», «дух»), многие психологи не любили отсылок к скрытым процессам и объявляли душу неприкосновенной. Они предпочитали наблюдать за тем, что на поверхности, а мимику рассматривали как разноцветные флажки, с помощью которых мы даем знать окружающим о ближайших намерениях.

Дарвин выиграл и эту битву, поскольку, будь наши выражения лица просто сигнальными флагами, мы спокойно решали бы сами, какие вывесить, а какие убрать. Любое, нужное нам выражение изображалось бы с такой же легкостью, как поддельная улыбка. Однако в действительности над лицевыми мышцами мы властны гораздо меньше, чем над остальным телом. Как и шимпанзе, мы вынуждены иногда прикрывать улыбку рукой (книгой, газетой), поскольку заставить ее исчезнуть мы не в силах. А еще мы сплошь и рядом улыбаемся, плачем, кривимся от отвращения, даже когда видеть нас некому – например, разговаривая по телефону или читая книгу. С точки зрения коммуникации это совершенно бессмысленно. Во время телефонного разговора лицо у нас должно оставаться абсолютно бесстрастным.

Если, конечно, мы не эволюционировали, чтобы непроизвольно транслировать свое внутреннее состояние окружающим. В этом случае внешнее проявление эмоций и их передача – это единый процесс. Мимика подчиняется нам не полностью, поскольку не полностью подчиняются эмоции, но при этом окружающие получают возможность прочитать наши чувства. Скорее всего, ради укрепления связи между тем, что происходит внутри, и тем, что проявляется снаружи, наша мимика и развивалась.

Это было смешно!

Как-то раз я побывал на лекции одного философа, у которого вызывали недоумение невербальные составляющие человеческой коммуникации. Он отдавал преимущество вербальным средствам – письменной и устной речи, но, разумеется, никуда не мог деться от вездесущих жестов и мимики. Зачем нам вся эта мишура, спрашивал он, и главное, почему она такая аффектированная? Почему, например, смеясь над шуткой, мы должны, частично теряя контроль над собой, издавать какое-то невнятное громогласное «ха-ха-ха!», слышное на всю округу? Почему нельзя просто сказать спокойно: «Это было смешно!» – и хватит?

Я представил себе, как эстрадный комик на выступлении в каком-нибудь маленьком клубе выдает величайшую шутку всех времен и народов, но публика вместо того, чтобы сползать на пол от хохота, сидит смирно и бормочет под нос: «Да, смешно!» Для комика, привыкшего к тому, что возвышенное человеческое чувство юмора имеет далеко не возвышенные животные проявления, такая реакция была бы плевком в душу. Смех – это отличная иллюстрация ключевой роли физиологических процессов во всем нашем существовании, включая и психическую его сторону. Смех объединяет сознание и тело, сплавляет их в одно целое. Мы можем воспринимать этот сплав как потерю контроля над собой, поскольку предпочитаем, чтобы всем заправляло сознание. Как выразился театральный критик Джон Лар: «Наблюдать самозабвенный хохот зала – это все равно что присутствовать при грандиозном и неистовом таинстве. Лица искажены, слезы льются ручьем, тела содрогаются, но не в мучительных конвульсиях, а в пароксизмах восторга»[38].

Мы смеемся до умопомрачения. Мы обмякаем и валимся друг на друга, мы багровеем и рыдаем так, что уже не разберешь, смех это или плач. Мы в буквальном смысле писаемся от смеха. Нахохотавшись от души, мы чувствуем себя обессиленными. Отчасти это происходит потому, что, закатываясь смехом, мы выдыхаем (издавая звук) чаще, чем вдыхаем (потребляем кислород), и в итоге нам не хватает воздуха. Смех принадлежит к числу величайших благ человеческой жизни, он обладает известной пользой для здоровья – снижает стресс, стимулирует работу сердца и легких, способствует выбросу эндорфинов в кровь. Тем не менее хочется надеяться, что инопланетянам, решившим вступить с нами в контакт, не попадется на глаза сборище катающихся со смеху, иначе они даже мысли не допустят, что нашли разумную жизнь.

Поводом для смеха не всегда выступает юмор. Изучая незаметно для них самих поведение обычных людей в торговых центрах или где-нибудь на улицах – то есть в привычной повседневной обстановке, – психологи обнаружили, что в большинстве случаев смех вызывают самые банальные фразы, в которых ничего остроумного нет. Проверьте сами. Попробуйте понаблюдать, когда именно возникают взрывы смеха в спонтанной общей беседе, и зачастую никаких особенных предпосылок для них не найдете – ни шутки, ни каламбура, ни случайной реплики. Это просто смех, вкрапленный в ткань разговора и обычно подхватываемый собеседниками. Юмор для смеха не главное, главное – социальное взаимодействие. Это громогласное, напоминающее отрывистый лай проявление эмоций говорит о том, что симпатии взаимны и все благополучно. Дружный смех транслирует окружающим сплоченность и единение – примерно так же, как вой волчьей стаи[39].

Громкость человеческого смеха не устает поражать и меня – человекообразные обезьяны смеются гораздо тише, а всех прочих и вовсе почти не слышно. Подозреваю, что она обратно пропорциональна угрозе истребления хищниками. Если бы другие юные приматы смеялись так же заливисто и пронзительно, как наши дети на школьном или детсадовском дворе, хищники могли обнаружить их в два счета и легко застигнуть врасплох. Человек может позволить себе шуметь, хотя, конечно, хихикать и усмехаться мы тоже умеем.

На праздновании своего 80-летия Ян продемонстрировал великолепный образец человеческого смеха: выдал громкое утробное «ха-ха-ха», завершенное для пущей убедительности глубоким вдохом. Собравшиеся откликнулись общим хохотом – не только потому, что им была предъявлена визитная карточка нашего биологического вида, но и потому, что смех невероятно заразителен. В ходе экспериментов смеющееся выражение лиц, выводимых на компьютерный экран, люди копируют машинально, да и в телевизионных комедиях хохот за кадром вставляют именно для этого – чтобы вызвать аналогичную реакцию у зрителей.

Такая же имитация, как показывает анализ видеозаписей поведения, свойственна человекообразным обезьянам. Когда один орангутан-подросток подступает к другому со смеющимся лицом, второй мгновенно эту усмешку зеркально копирует, поэтому обычно, играя, смеются оба участника, а не один[40]. Заразительность подобных сигналов наблюдается даже у птиц. Новозеландские попугаи кеа моментально настраиваются на игру, услышав из скрытого динамика запись щебета, который у них служит «игровым». Под воздействием этих звуков, слегка напоминающих смех, попугаи сразу принимаются заигрывать друг с другом, кидаются к своим игрушкам, выделывают кульбиты в воздухе. Нет ничего более заразительного, чем смех и озорство[41].

Своим повторяющимся рисунком смех у приматов обязан частому ритмичному дыханию, от которого он происходит. У высших обезьян смех начинается с шумного пыхтения, которое по мере усиления взаимодействия становится все громче и звонче. Само по себе, в отрыве от игр, шумное учащенное дыхание выражает облегчение, радость, стремление к контакту – например, самка шимпанзе шумно пыхтит, прежде чем поцеловать лучшую подругу. Точно так же учащенно дышала Мама, прежде чем ухватить меня за руку, чтобы потом вычесывать, фыркая и причмокивая. Работая с обезьянами, привыкаешь осторожничать и внимательно следить за их сигналами. Все эти негромкие звуки, говорящие о доброжелательном настрое, настолько значимы, что, не услышав их, я бы побоялся подставлять Маме руку.

Российский ученый Надежда Ладыгина-Котс, которая столетие назад сравнивала эмоциональное развитие жившего у нее дома молодого шимпанзе Йони и своего собственного маленького сына, приводит примеры радостных моментов, вызывавших шумное пыхтение. Как-то раз Йони, увидев, что Котс собралась уходить, жалобно заскулил, но, когда она передумала и осталась, кинулся к ней, учащенно дыша. Если Йони подозревал, что за проделку ему сильно влетит, а его лишь мягко журили, он благодарно пыхтел. Вот такое учащенное дыхание, выражающее радость и хорошее настроение, и стало основой смеха, который сообщает то же самое, но гораздо громче[42].

Игра у животных бывает довольно грубой – участники борются, пускают в ход зубы, прыгают друг на друге, валяют и таскают один другого по земле. Без внятного и четкого сигнала о намерениях игровое поведение могут принять за драку. Игровые сигналы сообщают остальным, что беспокоиться не о чем, это просто шуточная возня. Например, у собак сигналом, позволяющим отличить игру от схватки, служит «поклон» (передней половиной корпуса пес припадает к земле, зад торчит вверх). Но, если в пылу борьбы одна собака прикусит другую по-настоящему, игра тотчас прекратится. Обидчик должен будет отвесить новый поклон – в качестве извинения, чтобы укус был забыт и игра возобновилась.

Смех служит той же цели – уточнению контекста происходящего. Один самец шимпанзе прижимает другого к земле и прикусывает за шею, не давая вырваться, но, так как все происходит под непрерывный хриплый смех, опасаться им нечего. Оба знают, что это лишь забава. Поскольку игровые сигналы позволяют интерпретировать чужое поведение, они называются метакоммуникацией, то есть коммуникацией по поводу коммуникации[43]. Если я подойду к коллеге и со смехом хлопну его по плечу, он воспримет это совсем не так, как если бы я хлопнул его молча или с бесстрастным лицом. Мой смех – это метасигнал об ударе по плечу. Смех придает словам или действиям нужную окраску, смягчает потенциально обидные замечания, поэтому мы применяем его как сигнал даже там, где ничего комичного нет.

Смех сигнализирует о том, что происходящее – это игра, не только непосредственным участникам, но и остальному миру. Видя смеющиеся лица или слыша смех, окружающие понимают, что все это безобидно. Шимпанзе достаточно умны, чтобы использовать смех подобным образом. Когда-то мы проанализировали сотни дружеских потасовок у молодняка, отслеживая, в какие моменты появляется смех. Особенно нас интересовали участники с ощутимой разницей в возрасте, поскольку, если старший заиграется, младшему может прийтись несладко. В таких случаях вмешивается его мать, иногда отвешивая старшему затрещину. Виноват всегда будет старший! Как мы выяснили, во время игр с малышами подростки гораздо больше смеются, когда с них не спускает глаз мамаша младшего, чем когда они остаются без присмотра. Смех преподносит эту возню в нужном свете, он как бы сообщает бдительной матери: «Видишь, нам весело!»[44]

Если все дружно смеются над чем-то вам непонятным, вы можете почувствовать себя изгоем. Смех часто объединяет «своих» за счет «чужих». Это настолько действенный способ травли и издевок, что исследователи готовы искать истоки смеха во враждебности. В таких гипотезах юмор рассматривается как орудие остракизма, направленное на аутсайдеров либо представителей иного этноса, в нем видят злой умысел[45]. Английский философ XVI в. Томас Гоббс, в частности, считал смех выражением превосходства, не представляя, зачем еще нужен юмор, кроме как для подтрунивания над другими. Можно представить себе, какой несчастной была его жизнь.

Смех гораздо более характерен для отношений дружеских – между приятелями, влюбленными, супругами, родителями и детьми и так далее. На чем бы держался брак, если бы не цементирующий его юмор? Я рос в большой семье и часто с нежностью вспоминаю, как мы хохотали за обеденным столом – до изнеможения, когда казалось, что все, сейчас умру. Приходилось выползать из комнаты, чтобы отдышаться и успокоиться. Самый первый смех человеческий младенец издает в заботливых материнских руках. То же самое происходит и у других приматов. Самка гориллы щекочет огромным пальцем животик детеныша нескольких дней от роду, вызывая у него первый в жизни смех. У нашего собственного вида мать и младенец постоянно взаимодействуют друг с другом, ловя мельчайшие изменения в голосе и мимике, и все это щедро сдобрено улыбками и смехом. Вот они – его подлинные истоки, и никакой злобы в них нет.

Неотъемлемой составляющей смеха остается физическая стимуляция, явно имеющая долгую эволюционную историю, потому что щекотка вызывает подобные смеху звуки даже у крыс. Покойный американский нейробиолог эстонского происхождения Яак Панксепп больше кого бы то ни было работал над тем, чтобы эмоции животных можно было обсуждать всерьез. Поначалу над Панксеппом потешались за саму идею смеха у крыс. Этих грызунов до сих пор презирают и недооценивают, но, поскольку я и сам держал ручных крыс, у меня лично нет ни малейших сомнений в том, что это сложные создания, способные и на эмоциональную привязанность, и на игру. Панксепп заметил, что крысам нравится, когда их щекочут пальцем, – настолько нравится, что они сами ищут продолжения. Стоит отвести руку, они потянутся за ней, надеясь на возобновление стимуляции и издавая при этом попискивания частотой 50 кГц, для человека находящиеся за пределами слышимости.